Le 18 mai 2022, la cour d’appel de Paris a validé une mise en examen pour « complicité de crimes contre l’humanité » du cimentier français Lafarge. La multinationale est soupçonnée d’avoir financé des groupes terroristes, dont l’organisation État Islamique, via sa filiale Lafarge Cement Syria, et d’avoir ainsi participé indirectement à des crimes commis entre 2013 et 2014. « C'est la première fois au monde qu'une maison mère est mise en examen pour des activités à l'étranger à travers sa filiale et qu’une entreprise est mise en examen sur des chefs d’accusation si graves : financement terroriste, complicité de crime contre l’humanité et mise en danger délibérée de la vie d’autrui », explique Marie-Laure Guislain, principale rédactrice de la plainte initiale contre Lafarge par l’ONG Sherpa. « Ce dernier chef d’accusation est une infraction extrêmement importante dans la mesure où l’on pourra désormais s’en servir pour d’autres entreprises dès que leur activité mettra en danger, négligemment ou de façon délibérée, la vie des salariés », ajoute-t-elle.

Quelques semaines plus tard, le 2 juin 2022, trois ONG de défense des droits de l’homme ont déposé une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris contre des entreprises d’armement françaises (Dassault Aviation, Thalès Groupe et MBDA France) pour leur « éventuelle complicité dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés au Yémen, lesquels auraient pu être commis du fait de leurs exportations d’armes vers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ».

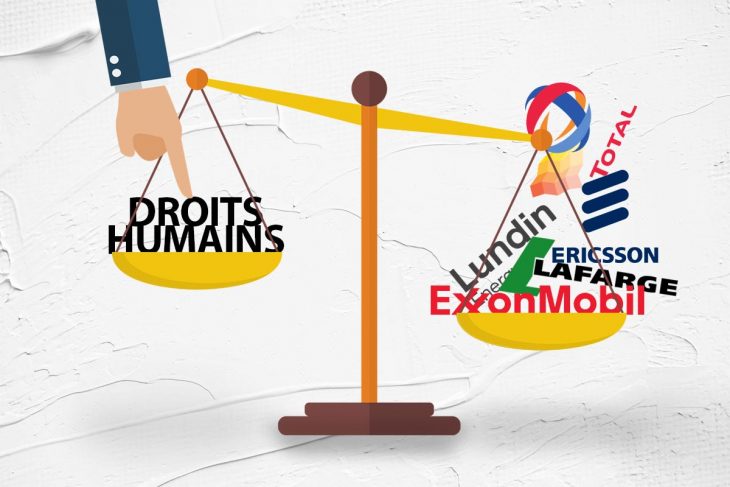

Avec les récentes poursuites à l’encontre des multinationales suédoises Lundin Energy, en relation avec des crimes de guerre au Soudan, et Ericsson, en relation avec des crimes de guerre en Irak, le mouvement s’amplifie pour tenir responsables les multinationales dans certains crimes internationaux.

Primauté de la responsabilité individuelle

Jusqu’ici, un seul exemple a véritablement marqué l’histoire de la justice pénale internationale dans la volonté de faire rendre des comptes au monde des affaires. Entre décembre 1946 et octobre 1948, les procès des groupes industriels allemands Krupp, IG Farben et Flick se sont tenus dans le cadre des poursuites organisées par les Américains à la suite du Tribunal militaire interallié de Nuremberg. Le fils Alfried Krupp y a été condamné à douze ans de prison, ainsi que onze autres cadres de la société ; quatorze cadres du géant de la chimie IG Farben ont été condamnés à des peines légères et le dirigeant Friedrich Karl Flick condamné à sept ans de prison. Mais aucune entreprise n’a alors été condamnée en tant qu’entité propre.

La volonté de rendre responsable les entreprises pour certains crimes internationaux n’est pas nouvelle mais ces dernières restent largement impunies pour des violations de droits humains commises à travers le monde du fait de leur statut qui leur confère une protection presque totale. « Dans toute l’histoire pénale depuis des siècles, c’est l’individu qui compte. L’entreprise n’est pas, a priori, le responsable pénal auquel on pense directement, quand bien même c’est un acteur social qui a un rôle absolument déterminant », explique Sylvain Savolainen, avocat et membre de la Commission des droits de l’homme de l’Ordre des avocats de Genève. Ainsi, la responsabilité des entreprises a été écartée des juridictions pénales internationales qui ne reconnaissent que la responsabilité individuelle. Aucun procès international ne peut être intenté contre elles ; seuls ses employés peuvent éventuellement être poursuivis.

D’une déclaration à l’autre (voir chronologie), des efforts ont été entrepris au niveau international pour intégrer petit à petit la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l’homme. Mais de manière toujours non contraignante, en restant au stade de principes.

L’impuissance de la justice internationale

En 1984, la tragédie de Bhopal, en Inde, heurte les esprits. 20 000 personnes meurent intoxiquées dans l’explosion d’une usine agrochimique de la multinationale américaine Union Carbide. « Face à ces morts violentes et brutales, semblables à celles de Tchernobyl [deux ans plus tard], il y a une prise de conscience internationale qu’une entreprise peut faire des dégâts », résume Savolainen. « Entre la fin du 20ème siècle et le début du 21ème, toute une série d’événements vont, sans pointer directement la responsabilité des entreprises, faire comprendre qu’elles jouent un rôle dans les conflits en Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda, durant l’apartheid en Afrique du sud, etc. »

C’est dans ce contexte et notamment suite au travail du professeur de droit américain John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, que sont adoptés, en juin 2011, les « Principes directeurs de l’Onu relatifs entreprises et aux droits de l’homme ». Adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme, ces 31 principes dits « de Ruggie » formalisent la notion de « diligence raisonnable » et consacrent son application aux entreprises : elles doivent prendre des mesures proportionnées pour identifier, prévenir et réparer les impacts négatifs de leurs actions sur les droits humains. Un rapport dit de « soft law », toujours non contraignant, mais qui, selon Savolainen, « provoque un tsunami qui place la responsabilité des entreprises en matière des droits de l’homme au cœur des préoccupations des sociétés ».

Pourtant l’impunité pénale des entreprises reste massive face à l’impuissance des juridictions internationales à les juger. Concernant les juridictions nationales, quelques pays peuvent aujourd’hui poursuivre les entreprises au pénal ou au civil ; c’est notamment le cas de la France qui, dans le cas du dossier Lafarge, a pour la première fois reconnu sa compétence universelle pour juger une entreprise et ses dirigeants sur des crimes internationaux commis à l’extérieur du pays. « C’est une brèche énorme qui a été ouverte par la France, un exemple tellement fort que toutes les entreprises du monde vont faire attention à ne pas le reproduire », espère Guislain.

L’échec contre Texaco-Chevron

L’affaire Texaco-Chevron est un exemple emblématique de la difficulté d’engager des procédures à l’encontre des multinationales accusées de violer gravement les droits humains. Entre 1967 et 1993, la compagnie pétrolière américaine creuse 350 puits de pétrole et 880 bassins de rétention dans la forêt amazonienne. 30 000 personnes sont empoisonnées par les eaux usées toxiques déversées dans les rivières. En 1993, des victimes intentent un procès à Texaco-Chevron devant la justice aux États-Unis, où est situé le siège de l’entreprise. L’affaire est finalement renvoyée devant la Cour de justice de la région équatorienne de Sucumbio qui, en février 2013, condamne la multinationale à payer 9,5 milliards de dollars de réparations. Mais le 30 août 2018, la Cour permanente d’arbitrage à la Haye annule cette condamnation en estimant que « l’Équateur est responsable de déni de justice ». En parallèle, Texaco-Chevron saisit un tribunal d’arbitrage international privé et fait condamner l’Équateur à payer une compensation pour les désagréments causés par les poursuites judiciaires.

26 ans plus tard, les victimes attendent toujours réparation. « Cela nous montre une chose : comment les multinationales s'en sortent », résume Valérie Cabanes, juriste française qui milite pour la reconnaissance de l’écocide devant la Cour pénale internationale (CPI). « En moyenne, plus de 60% des procès intentés contre les multinationales finissent en faveur de ces dernières. Ce que je dénonce depuis des années est cette forme de suprématie du droit commercial qui s'est instituée au-dessus des droits humains, du droit de l'environnement et, a fortiori, des droits de la nature si on les reconnaissait », s’insurge-t-elle.

En juin 2014, l’affaire Texaco-Chevron pousse l’Équateur, aux côtés de l’Afrique du Sud, à initier un groupe de travail intergouvernemental ouvert à la société civile. Mandaté par les Nations unies, il doit élaborer un traité international contraignant les multinationales au respect des droits humains. « Cela a créé un espace politique fascinant : une vraie bataille pour savoir si les entreprises devraient être tenues directement responsables des droits de l'homme en vertu du droit international ou non », commente la juriste australienne Joanna Kyriakakis, auteure d’un récent ouvrage intitulé « Entreprises, responsabilité et droit pénal international ». « Le projet ne propose pas d'imposer des obligations directes en matière de droits de l'homme aux entreprises », explique-t-elle. « Il cherche des moyens d'inciter les États à s'acquitter de leurs obligations en matière de droits de l'homme en veillant à ce que les entreprises soient réglementées de manière adéquate et qu’elles soient amenées à rendre des comptes lorsqu'elles sont responsables d'atteintes aux droits humains ». S’il aboutit, « ce traité multilatéral contraignant constituerait une opportunité historique de faire évoluer le droit international, de prévenir les violations des droits humains par les entreprises et de réduire le déséquilibre de pouvoir actuel entre les personnes, la planète et les entreprises », selon le Centre national de coopération au développement qui coordonne des ONG belges de solidarité internationale. Après trois révisions du texte, le processus de négociation continue cependant de faire face à de nombreux obstacles.

La Cour pénale internationale, un faux espoir ?

« En créant la responsabilité uniquement chez les personnes, les fondateurs de la CPI ont sûrement pensé qu’un jour ils y ajouteraient la responsabilité collective des entreprises. On attend toujours », s’afflige Mark Drumbl, professeur à l’université Washington and Lee, aux États-Unis. En effet, « le Statut de Rome [qui donne naissance à la CPI et entre en vigueur en 2002] ne concerne que des dirigeants politiques ou de guerre. Il n’a jamais été prévu de mettre les multinationales et leurs dirigeants comme sujets de droit pénal international. C’est un véritable écueil du droit », appuie Cabanes. Les experts en droit international débattent depuis des décennies sur la capacité de cette juridiction à s’attaquer effectivement aux multinationales qui commettent des crimes internationaux. Sans avancée réelle. Pour Drumbl, la raison est structurelle : « La CPI évolue dans la démocratie libérale de marché, incompatible avec la reconnaissance de la responsabilité des entreprises. »

Pour Guénaël Mettraux, au-delà d’un réel manque de volonté, c’est surtout le déficit de moyens qui limite la CPI pour tenir ses promesses. « Si vous promettez aux victimes de pouvoir les compenser ou réparer ce qui leur a été fait, encore faut-il avoir les moyens juridiques et financiers pour pouvoir le faire. Et la CPI ne les a pas », dit ce spécialiste des crimes internationaux, juge aux chambres spécialisées du Kosovo et qui a agi comme consultant pour Lundin Energy, une société suédoise dont les cadres dirigeants sont poursuivis en Suède pour avoir, selon l’accusation, aidé et encouragé des crimes de guerre au Soudan. « Les acteurs économiques doivent être tenus responsables de leurs activités mais, en même temps, il ne faut pas exagérer la capacité du droit pénal international à régler ce genre de problèmes », ajoute prudemment Mettraux. Valérie Cabanes se montre également indulgente vis-à-vis de la cour internationale. « C'est une volonté des États de ne pas lui donner les moyens d'agir. Donc, en effet, elle déçoit car elle ne mène pas autant d'enquêtes qu'elle pourrait, elle ne condamne pas assez parce que les enquêtes durent et demandent beaucoup de moyens. Mais il y a une vraie volonté de la CPI de chercher des solutions pour s'adapter à son temps. »

La juriste fait référence à une directive de l’ancienne procureure de la CPI, Fatou Bensouda, qui en 2016 avait semblé ouvrir une brèche en annonçant notamment que les atteintes à l'environnement pouvant constituer des crimes contre l’humanité figuraient parmi ses nouvelles priorités en matière de poursuites. Il n’en est rien sorti. Pourtant, l'universitaire en droit international humanitaire Jelena Aparac estime que la CPI est la juridiction à privilégier. « Introduire la responsabilité internationale des entreprises devant la CPI peut être un moyen pour elle de faire face aux critiques, de lui donner un nouveau souffle et de lui apporter plus de légitimité en créant la possibilité de corriger le récit sur les conflits en cours et le rôle que jouent certaines multinationales », écrit-elle.

Comme le montrent notamment les affaires Lafarge, Lundin et Ericsson, c’est cependant bien au niveau national que des actions plus concrètes sont engagées.

« Devoir de vigilance »

Le 27 mars 2017, en réaction notamment au drame du Rana Plaza – l’effondrement d’ateliers textiles au Bangladesh, le 24 avril 2013, tuant 1138 ouvriers fournissant de grandes marques occidentales – la « Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d’ordre » voit le jour en France. Elle prévoit « l’engagement de leur responsabilité en cas de manquement à ces nouvelles obligations visant à prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, y compris lorsqu’elles sont commises par leurs filiales directes ou indirectes, en France et dans le reste du monde. »

Un premier rapport d’évaluation, publié le 21 février 2020 par le Conseil général de l’économie présente un bilan mitigé et révèle que, « si certaines entreprises ont réalisé de réels progrès dans la prise en compte des enjeux que la loi soulève, d’autres en font une application insatisfaisante ne permettant pas de rendre le devoir de vigilance effectif ». Sur les trois mises en demeure enregistrées sur des plans de vigilance jugés insuffisants, deux concernent le groupe pétrolier Total et, notamment, « l’absence de mention de l’impact sur les populations locales d’un projet précis en Ouganda ». Le projet « Tilenga » de Total envisage d’exploiter le pétrole sous le lac Albert, sur la frontière occidentale de l’Ouganda, en parallèle du projet « Eacop » en Tanzanie, qui prévoit l’acheminement de ce pétrole via un oléoduc reliant les deux pays. Pour dénoncer les conséquences humaines et environnementales de « Tilenga », les ONG Les Amis de la Terre France, Survie et quatre associations ougandaises ont assigné le géant pétrolier devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, en 2019. La Cour de cassation a confirmé, le 15 décembre 2021, la compétence de ce tribunal. Un précédent qui pourrait en créer un autre puisque l’audience, prévue fin 2022, sera la première action en justice reposant sur le devoir de vigilance.

Pressions en Europe

La Norvège et l’Allemagne ont adopté une loi similaire. Les Pays-Bas, l’Espagne et la Belgique y réfléchissent. La Suisse a rejeté de peu, le 29 novembre 2020, via une « initiative populaire pour des multinationales responsables », une législation forte sur la responsabilité des entreprises. De nouvelles obligations en termes de droits humains et de l’environnement auraient été créées, comme la production par les entreprises suisses d’un rapport annuel et une responsabilité des tribunaux suisses pour leurs filiales et leurs sous-traitants éventuellement fautifs. « Je pense que les pourfendeurs du « non » ont considéré qu’il était injuste de soumettre les entreprises à des standards qui les rendraient non concurrentielles au niveau international », analyse Mettraux. « Or, je crois que si cela avait été fait dans le cadre d’une convention internationale ou régionale au niveau européen, ce serait passé comme une lettre à la poste. »

Le 23 février 2022, suite à une décision du Parlement européen en faveur d’une législation sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et d’environnement, la Commission européenne a adopté une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Reconnaissant une « étape essentielle et attendue depuis longtemps pour la reconnaissance de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et garantir l’accès à la justice aux victimes », des ONG appellent néanmoins à « remédier à certaines lacunes significatives » dans cette législation,telles que la charge de la preuve « qui repose encore sur les victimes, auxquelles il revient de démontrer que l'entreprise a manqué à ses obligations », selon les ONGs. Elles regrettent également que « la possibilité aujourd'hui prévue par loi française de saisir le juge, avant tout dommage, afin qu'il enjoigne à une entreprise de respecter ses obligations de prévention, n'est pas explicitement envisagée dans la proposition de la Commission [européenne] ».

Le modèle de l’Amérique latine

En Amérique latine, ce sont les processus de justice transitionnelle au sortir de conflits ou de régimes dictatoriaux qui ont permis de faire de cette région du monde l’une des plus compétentes dans la prise en compte des victimes de violations graves par les entreprises. « Cela est le produit d'énormes efforts déployés par des groupes de victimes, de survivants et de défenseurs des droits de l'homme dans la société civile, conjugués à l’existence d’un puissant organe régional des droits de l'homme au sein de la Commission interaméricaine et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme », explique Leigh Payne, professeure de sociologie au Centre sur l’Amérique latine à l’université d’Oxford.

La cour interaméricaine a ainsi ordonné à ses États membres d'adopter dans leur législation les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. « Presque tous les pays d'Amérique latine ont incorporé le droit international des droits de l'homme dans leur droit interne sous la forme de constitutions, mais aussi dans des codes de droit pénal. Cela signifie que les victimes n'ont pas à dépendre des tribunaux internationaux, mais qu'elles peuvent compter sur les tribunaux locaux pour appliquer la loi », précise la spécialiste américaine. Elle donne l’exemple de l’entreprise Volkswagen au Brésil, sommée de verser des réparations collectives aux familles dont des membres, syndicalistes et militants communistes alors ouvriers de la société, avaient été arrêtés et torturés sous le régime militaire brésilien (1965-1984). En 2014, dans son rapport final d’enquête sur les crimes de la dictature au Brésil, la Commission nationale de la vérité brésilienne a établi qu’une cinquantaine d’entreprises avaient ainsi collaboré avec le régime militaire.

Prise de conscience au sein des multinationales

À 65 ans, Stéphane Brabant est fort d’une longue carrière d’avocat international, investi dans le conseil d’entreprises en matière de droits de l’homme. « Il y a 20 ans, la question des droits humains était complètement inconnue dans le monde des affaires », se souvient-il. Les cabinets de conseils comme Trinity International, où Brabant a été embauché en 2021, ont depuis essaimé. « Mon travail consiste à demander aux responsables d’entreprise s’ils ont pensé à prendre toutes les mesures sur le plan environnemental et des droits humains, en lien avec les populations locales », explique-t-il, se félicitant de la loi française sur le devoir de vigilance. « Les entreprises prennent aujourd’hui un risque énorme - réputationnel et de confiance - à ne pas respecter cela. »

Valérie Cabanes ne nie pas entrevoir le frémissement d’un changement. Le 10 avril 2019, invitée à développer la notion d’écocide devant plusieurs centaines d’entrepreneurs réunis au Palais des Congrès à Paris, elle raconte avoir été ovationnée par les chefs d’entreprise. « Je n’ai vraiment pas compris. Ils m’ont dit ensuite qu’ils se retrouvaient complètement esseulés, souvent conscients de faire des choses dangereuses à long terme mais que, sans cadre légal contraignant, ils restaient ligotés à cet objectif de rendement et à leurs actionnaires. J’ai senti une nouvelle conscientisation sur ce sujet. »

Ce directeur juridique d’un groupe international de 35 000 salariés, qui souhaite garder l’anonymat, reconnaît la « réussite morale » de cette loi sur le devoir de vigilance et espère que « la France provoquera une contamination vertueuse en Europe ». Il regrette toutefois l’imprécision de la définition des « droits humains » et la condamnation sans nuance des entreprises par les médias et les ONG. « Au quotidien, nous avons des règles de sécurité, des formations, des audits internes pour répondre aux réglementations internes et, bien sûr, un plan de vigilance. Mais pour les médias, les ONG et les associations de défense des droits humains, toutes les entreprises sont pareilles. Total est attaquée parce qu'il y a eu des expropriations de paysans ougandais pour de l’exploitation pétrolière ; nous sommes d’accord, c'est une atteinte aux droits si elle n’indemnise pas correctement lesdits paysans. Mais toutes les affaires du devoir de vigilance ne sont pas celles-là. Il faut des règles juridiques plus précises », plaide-t-il.

Lafarge, Lundin Energy et Ericsson

Brabant reconnaît aussi la complexité du sujet pour les juristes : « Quand on parle de violations de droits humains, on parle souvent d'infractions à l'étranger. Dans le sujet qui nous concerne, il s’agit bien de rendre une société française responsable de violations de droits humains qui ont eu lieu à l’étranger. Nous avons donc là tout un corps de règles qui doit se développer et sur lesquelles on doit s'interroger. »

Aujourd’hui les regards sont tournés vers le dossier Lafarge et celui des deux autres multinationales se trouvant sur la sellette judiciaire. Le 11 novembre 2021, le président Ian Lundin et le directeur Alex Schneiter de la compagnie pétrolière suédoise Lundi Energy ont été mis en examen pour « complicité de crime de guerre » au Soudan, entre 1999 et 2003, pays alors ravagé par la guerre civile. Trois mois plus tard, suite à une vaste enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation, le fournisseur d’infrastructures de télécommunications Ericsson a annoncé qu’une enquête était ouverte par l’organisme fédéral américain de réglementation et contrôle de marchés financiers, la SEC. La firme suédoise aurait versé de l’argent à des membres de l’organisation État islamique en Irak. « La grande différence de ces deux affaires avec Lafarge est que les victimes n’auront pas gain de cause devant un tribunal et ne seront pas indemnisées car, dans ces cas précis, la responsabilité pénale des entreprises n’est pas engagée », regrette Marie-Laure Guislain.

LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES EN QUELQUES DATES