La justice française peut-elle ou non condamner des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis en Syrie au nom de sa compétence universelle à juger les crimes les plus graves ? C’est l’épineuse question que la Cour de Cassation devra trancher, le 17 mars. Un examen si crucial que le procureur de la République François Molins a demandé qu’il soit effectué en assemblée plénière - la formation la plus solennelle de la Cour, qui n'est saisie que pour trancher les questions importantes ou inédites. En cause, des ambiguïtés de la loi de 2010 intégrant la compétence universelle française en matière de crimes internationaux dans le code pénal, reflets de réticences très politiques au développement d’un tel contentieux dans l’Hexagone.

« À l’origine, le projet de loi déposé par le ministère de la Justice ne comportait même pas de dispositions de compétence universelle », rappelle l’avocat Simon Foreman, ancien président de la Coalition française pour la Cour pénale internationale (CPI). En 2006, le projet de loi déposé par le cabinet du ministre s’attache alors uniquement à transcrire le Statut de Rome, traité fondateur de la CPI ratifié par la France en 2000, dans le code pénal français. « Avec plusieurs organisations de défense des droits humains, nous avons convaincu les sénateurs de la Commission des Lois d’ajouter des dispositions consacrant la compétence universelle de la France à juger les incriminations du statut de Rome », raconte Foreman.

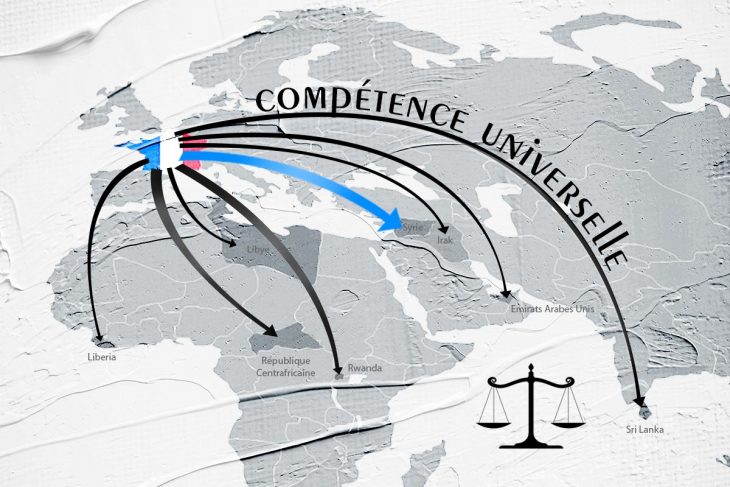

En France, la compétence universelle – selon laquelle un État peut poursuivre les auteurs présumés de certaines exactions, si ceux-ci sont présents sur son territoire et ce quel que soit le lieu où les crimes ont été commis et quelle que soit la nationalité des suspects et des victimes – existe alors certes déjà en matière de torture, mais pas dans les cas de crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre. Or, le préambule de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale affirme qu’« il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux », tandis que l’article 1er du Statut de Rome établit un principe de complémentarité entre la cour basée à La Haye et les juridictions nationales, notent les sénateurs, qui ajoutent un amendement au projet de loi. « Le Ministère, qui n’avait pas du tout prévu cela, a été pris de court », se souvient Foreman. Pour faire tomber l’amendement, le cabinet de la ministre de la Justice Rachida Dati ajoute donc en catastrophe ses propres dispositions consacrant la compétence universelle des juridictions françaises, tout en y attachant plusieurs conditions.

Les restrictions de la loi de 2010

La première réserve le monopole des poursuites au parquet. Les victimes peuvent certes porter plainte et pourront éventuellement, à terme, se constituer parties civiles. Mais seul le parquet a le pouvoir de saisir un juge d’instruction et d’engager des poursuites, alors que les victimes ont ce droit pour d’autres crimes. « À l’époque, les responsables politiques français n’avaient qu’une peur : se retrouver débordés par des enquêtes diplomatiquement embarrassantes », explique l’avocate Clémence Bectarte, qui représente la Fédération internationale des droits humains (FIDH) dans l’une des affaires examinées par la Cour de cassation le 17 mars. « Tout le monde parlait des conséquences de la compétence universelle belge. » Instaurée en 1993, celle-ci permettait non seulement d’engager des poursuites sur simple constitution de partie civile mais aussi de juger par défaut, en l’absence de l’accusé. S’en était suivie une série de plaintes contre Augusto Pinochet, Fidel Castro, Ariel Sharon et d’autres, entraînant de tels imbroglios diplomatiques que Bruxelles finira par limiter sa compétence en 2003.

Deuxième condition, le parquet doit s’assurer de l’absence de poursuites à l’encontre du suspect par la CPI ou un autre État compétent. Surtout, la loi de 2010 énonce que, pour être poursuivi, le suspect ne doit pas être seulement présent en France mais y avoir sa « résidence habituelle ». « L’exécutif n’avait pas envie qu’on se mette à arrêter des hauts responsables saoudiens ou émiratis venus faire leur shopping sur les Champs-Élysées », tempête le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui bataille depuis des années pour supprimer ces conditions de la loi française, « mais la plupart des criminels de guerre ne sont pas dans leur jardin de Bécon-les-Bruyères à cultiver des tulipes ! »

Mais c’est la quatrième condition qui menace aujourd’hui plus d’un tiers des enquêtes en cours pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité : celle de la double incrimination. Le 24 novembre 2021, saisie par la défense d’un suspect syrien, Abdulhamid Chaban, la Cour de cassation a estimé que la justice française ne pouvait le poursuivre, car les « crimes contre l’humanité » dont le Syrien est soupçonné n’existent pas dans la législation syrienne. En effet, depuis la loi de 2010, le code pénal précise que ces crimes – ainsi que les crimes de guerre - ne peuvent être poursuivis que « si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention [portant statut de la CPI] » - condition supprimée en 2019 pour le crime de génocide seulement.

Damas n’ayant jamais ratifié le Statut de Rome et le code pénal syrien ne faisant pas mention de crimes contre l’humanité, cette condition de la « double incrimination » ne serait pas remplie et les juridictions françaises se trouvent dès lors incompétentes, décide la cour.

Effet boule de neige

Dans la foulée de cette décision, la compétence universelle de la France en matière de crimes de guerre est remise en question, sur ce même argument de la double incrimination, par la défense du Syrien Majdi Nema. Arrêté puis mis en examen en janvier 2020 pour crimes de guerre, cet ancien porte-parole du groupe islamiste syrien Jaych Al-Islam (« Armée de l’islam ») est soupçonné de « torture ou acte de barbarie, disparition forcée, crime de guerre et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit de guerre ». Or, la justice française ne serait pas compétente pour juger les « crimes de guerre » dont il est accusé, ceux-ci n’étant pas qualifiés dans le code pénal syrien.

« Sur la question de la double incrimination, deux interprétations de la loi s’opposent, analyse Bectarte. Et jusqu’à l’arrêt du 24 novembre, la question n’avait pas été tranchée par la cour de cassation, aucun dossier de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre commis après 2010 n’étant arrivé jusque-là. » Dans l’affaire Chaban, l’interprétation de la chambre de l’instruction – qui était celle du Pôle spécialisé sur les crimes internationaux au parquet – était que la condition de double incrimination était respectée. Car, si le code pénal syrien ne vise pas expressément les « crimes contre l’humanité », les infractions constitutives de ceux-ci – le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture – sont bel et bien condamnées par la loi syrienne. Erreur, avait répliqué la Cour de Cassation, car les crimes contre l’humanité, selon leur définition dans la loi française, sont « nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ». Dès lors, pour que la condition de double incrimination soit remplie, il faudrait nécessairement que la législation syrienne comporte « un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté ». Donc, si l’on résume, qu’elle condamne les « crimes contre l’humanité ».

Problème, rares sont les pays visés par ce type d’enquête à disposer d’une telle législation ou à avoir ratifié le statut de Rome. Depuis le 24 novembre 2021, ce sont ainsi près de quarante enquêtes préliminaires – essentiellement syriennes – ouvertes ces dernières années par le Pôle spécialisé qui se trouvent remises en question. Le parquet aurait-il sciemment ignoré cette ambiguïté de la loi en lançant ces enquêtes ?

Un risque pris par les procureurs spécialisés ?

« L’arrêt du 24 novembre 2021 a été un véritable choc, en raison de son interprétation restrictive », déclare Aurélia Devos, vice-procureure à la tête du Pôle de sa création en 2012 à 2021. « En l’absence de jurisprudence, ce contentieux étant nouveau, nous avons retenu une interprétation qui prévaut en matière d’extradition, et qui a été suivie par la chambre de l’instruction. » Une interprétation nettement plus souple.

Pourtant, dès 2010, plusieurs organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, avaient alerté sur les risques d’une interprétation restrictive de cette double incrimination. Bectarte souligne que la question avait été abordée à plusieurs reprises lors des débats parlementaires. Le 13 juillet 2010, interrogé sur la double incrimination, le rapporteur du projet de loi, Thierry Mariani, déclarait ainsi : « Cette condition n’est jamais que la traduction du principe de légalité des peines. […] Elle n’implique en revanche pas qu’il faille que les faits aient une incrimination identique dans les deux États. Les faits doivent effectivement être réprimés dans l’autre pays même s’ils sont qualifiés différemment ou si on leur applique des peines différentes. » Tandis que le secrétaire d’État à la Justice, Jean-Marie Bockel, se voulait rassurant : « Aucun fait grave, que ce soit un génocide, un assassinat, un viol, n’échappera à la compétence des juridictions françaises en raison de cette exigence de double incrimination ; tout le monde en a conscience. Il n’y a pas de risque. »

« Nous avons privilégié cette interprétation, car ce faisant, nous nous placions selon nous au plus près de l’esprit de la loi. Nous ne pouvions d’ailleurs faire qu’avec la loi. Le magistrat n’est pas un législateur », explique Devos, qui précise qu’à chaque ouverture d’enquête, une recherche de respect des critères – dont celui de la double incrimination – était effectuée et validée par le parquet. « Par exemple, la notion de « plan concerté » dans le cadre de crimes contre l’humanité était à nos yeux de pure forme puisque l’ampleur même de tels crimes implique qu’ils ne peuvent être improvisés, poursuit-elle. Exiger que la double incrimination signifie non pas que les faits puissent être poursuivis mais qu’ils le soient sous la même qualification, revient à vider la loi de sa substance. » Car la France est la seule à intégrer cette notion dans sa définition des crimes contre l’humanité. « Donc cela revient tout simplement à dire que nous ne disposons d’aucune compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité, si ce n’est pour les crimes commis au Rwanda ou en ex-Yougoslavie », conclut la magistrate.

Les craintes des responsables politiques

Onze ans plus tard, la Cour de Cassation a pourtant donné tort au parquet. Si la décision n’est pas définitive (la FIDH ayant fait opposition à l’arrêt au motif qu’elle n’avait pas été notifiée du pourvoi), elle n’en a pas moins provoqué un petit séisme dans le monde des magistrats et enquêteurs spécialisés. Au point que les ministères de la Justice et des Affaires étrangères se sont fendues d’un communiqué conjoint, le 9 février 2022 : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir, déclarent-ils. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. » Une promesse du bout des lèvres, qui semble n’arranger personne au sein des ministères.

« Je pense qu’il y a une crainte irrationnelle, basée sur une mauvaise compréhension de ce qu’est la compétence universelle, qui reste profondément ancrée au sein des ministères », déclare Foreman. L’incursion du judiciaire dans le monde feutré des relations diplomatiques effraie, souligne l’avocat. Et si l’arrêt de la Cour de Cassation dérange – tant il met la France face à ses contradictions entre son engagement affiché contre l’impunité des crimes syriens et l’incapacité de sa justice à porter ces crimes jusqu’au procès – le gouvernement semble peu enthousiaste à l’idée de modifier la loi. Peut-être car de nouveaux débats remettraient en question non pas uniquement la double incrimination mais également les autres conditions de la compétence universelle. Une proposition de loi réclamant la suspension de quatre conditions restrictives, pourtant portée par un député de la majorité, Guillaume Gouffier-Cha, s’est ainsi perdue dans les limbes de l’Assemblée nationale depuis juin dernier.

Un enjeu crucial

Pour le parquet, l’issue de l’Assemblée plénière du 17 mars est donc cruciale. Car en sus de la condition de double-incrimination, la Cour devra également préciser les contours de deux autres conditions de la compétence universelle française.

La défense de Majdi Nema estime en effet tout d’abord que la Cour pénale internationale n’ayant pas explicitement décliné sa compétence, l’une des conditions de la compétence universelle ne serait pas remplie. Une telle déclinaison n’a pas lieu d’être, avait estimé la Chambre de l’instruction : Damas n’ayant jamais ratifié son statut, la CPI n’a pas de compétence sur les crimes syriens. La Cour de Cassation devra trancher.

Mais c’est surtout sur la condition de résidence habituelle que la défense du Syrien conteste également la compétence française. Majdi Nema n’ayant été présent en France que pour une durée limitée, le temps d’une période d’étude, cette condition ne serait pas respectée.

Enfin, sur les accusations de torture et de disparitions forcées dont l’accusé fait l’objet, la Cour devra définir si celles-ci peuvent être retenues ou non contre un groupe non-étatique. La compétence universelle française en matière de torture repose en effet sur une convention, celle de New York de 1984, passée entre des États et donc explicitement contraignante pour ces derniers. La compétence judiciaire issue de cette convention peut-elle s’appliquer à des groupes non-étatiques (qui ne sont donc pas parties à cette convention) ? Tel est l’autre débat que la haute cour française devra trancher.

Au-delà de l’enjeu crucial de la double incrimination, ce sont donc les contours de multiples éléments de la législation française en matière de crimes internationaux que la Cour de Cassation devra préciser le 17 mars. Les deux arrêts, concernant respectivement l’affaire Chaban et l’affaire Nema, seront rendus le 12 mai.