LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

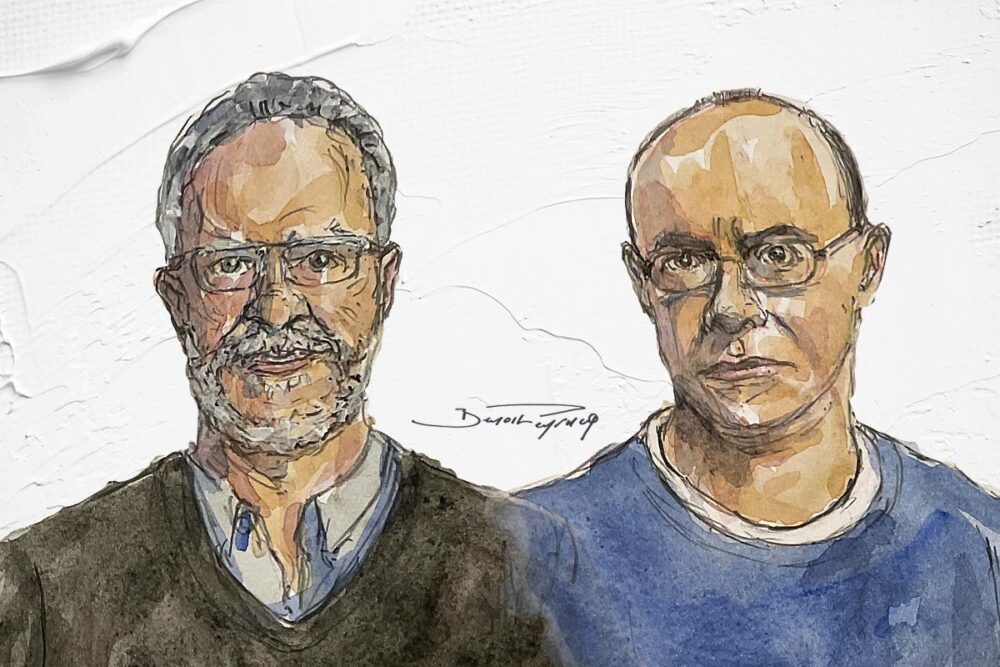

Azriel Bibliowicz et Ricardo Silva Romero

Écrivains

Deux écrivains colombiens ont mis des mots sur des horreurs qui pourraient enfin être jugées cette année dans leur pays. Les personnages principaux de leurs romans sont des parents de victimes – ceux pour qui le crime continue longtemps après qu'il a été commis. Quel est le pouvoir de la fiction lorsque la réalité défie l'imagination ? Comment la langue peut-elle aider quand elle a été si dégradée par la violence ? Quel rôle la littérature peut-elle jouer dans la justice transitionnelle ? Azriel Bibliowicz et Ricardo Silva Romero nous font sortir de « l'hôpital des mots ».

Après huit ans d'attente, la Colombie devrait enfin voir cette année les premières décisions rendues par son système de justice transitionnelle. La Juridiction spéciale pour la paix (JEP) – le tribunal spécial né de l'accord de paix de 2016 et chargé de faire la lumière sur les principaux crimes commis par les Colombiens au cours d'un conflit armé qui a duré 50 ans – a jusqu'à présent inculpé 169 personnes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou des deux à la fois.

Parmi eux figurent 33 anciens membres de la guérilla des FARC, y compris tous ses anciens dirigeants, en tant que principaux responsables de l'enlèvement de milliers de personnes. Sont également inculpés 110 militaires, dont deux anciens chefs de l'armée, six autres généraux et une vingtaine de colonels, pour leur rôle dans des milliers d'exécutions extrajudiciaires que les Colombiens connaissent sous l'euphémisme de "faux positifs". Deux crimes qui sont peut-être les plus emblématiques et les plus tristement célèbres dans un pays habitué à l'horreur.

Et deux crimes que deux écrivains colombiens ont aussi mis au centre de leur fiction. Dans son roman Miettes de pain (2013), Azriel Bibliowicz a imaginé l'histoire de Josué, un vendeur d'horloges juif ayant survécu à l'Holocauste avant d’être kidnappé – alors qu’il s’était réinstallé en Colombie et essayait toujours de guérir les traumatismes de la guerre mondiale – et replongé dans l'enfer des décennies plus tard. De son côté, dans Le livre du deuil (2023), Ricardo Silva Romero s'est concentré sur la figure réelle de Raúl Carvajal, un humble transporteur qui, pendant des années, a garé au cœur de Bogota sa camionnette transformée en musée itinérant, réclamant justice pour son fils Raúl Antonio, un caporal de l'armée tué pour avoir refusé de participer aux « faux positifs ». (Par une curieuse coïncidence quasi fictionnelle, les deux livres ont été édités par la même personne, Carolina López Bernal, qui est également l'épouse de Silva Romero.)

Les deux romans évoquent ces crimes avec éloquence et empathie, en mettant des mots précis sur des douleurs presque indicibles que les Colombiens ont pris l'habitude d'évoquer dans un langage juridique. L'un décrit les faux positifs comme "une entreprise de comptage de corps innocents et sans défense, exécutés hors combat pour créer l'illusion que la guerre était en train d'être gagnée", tandis que l'autre qualifie l'enlèvement d'"état de coma (...) avec un score de trois sur l'échelle de Glasgow, dans lequel le patient ne réagit pas à la douleur et ne fait confiance qu'à un miracle, que quelque chose d'insaisissable le réveillera et que l’état de suspension sera rompu".

Justice Info s'est entretenu avec eux sur leurs romans, la justice transitionnelle et l'importance de la fiction dans la mémoire de ces crimes.

JUSTICE INFO : Les enlèvements et les faux positifs sont peut-être les deux crimes les plus visibles du conflit en Colombie. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur ces sujets ?

AZRIEL BIBLIOWICZ : Je l'ai fait parce que des membres de ma famille ont été kidnappés et parce que la communauté juive dont je fais partie en a été victime de manière très spectaculaire, au point qu'une petite communauté d'environ 3 000 personnes a vu un quart de ses membres choisir de quitter la Colombie à cause de ce traumatisme.

Mais surtout parce qu'un des problèmes majeurs de l'enlèvement était un fait que les gens ne prenaient généralement pas en compte : presque tout le monde croyait que la personne enlevée était celle qui l’avait été. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de toute la famille.

RICARDO SILVA ROMERO : Mon choix a été motivé par le personnage de Don Raul, plus que par le crime. Depuis qu'il est apparu sur la Plaza de Bolivar et que son histoire a été diffusée dans la presse, j'ai ressenti des frissons, tout comme j'en ai eu en voyant le professeur Gustavo Moncayo [qui a parcouru un millier de kilomètres, enchaîné et demandant la libération de son fils militaire, Pablo Emilio, enlevé par les FARC]. Ils ont quelque chose qui réveille une sorte de mémoire ancestrale, des mythes du début des temps : des parents qui traversent un pays en s’indignant de l'absence de leurs enfants. C'est une tragédie car c'est un déchirement pour un père d'enterrer son fils, mais aussi parce que c'est un fils qui a refusé de participer à des actes de barbarie.

L'image de lui garant son camion-musée tous les jours dans le centre de Bogota, comme s'il s'agissait de son bureau, racontant l'histoire de son fils, que j'ai même écouté deux ou trois fois, ayant compris que c'était la plus proche forme de justice qu'il aurait jamais, m'a retourné l'estomac. À sa mort, j'ai écrit une chronique d'adieu, mais il m'a semblé évident qu'elle ne racontait pas tout à fait son histoire et qu'il fallait le faire d'une manière plus compréhensible sur le plan émotionnel. Nous nous sentons tous mal à l'aise face au nombre de massacres, mais cela ne signifie pas que nous en saisissons pleinement la gravité. Au même moment, mais c'est une coïncidence, l'avocat de Don Raul m'a dit que sa famille voulait que je raconte son histoire.

Les deux histoires sont racontées du point de vue de ceux qui deviennent des chercheurs à plein temps de leurs proches. Dans le cas de Josué, sa femme Leah et son fils Samuel, médecin, attendent des nouvelles qui arrivent rarement, souffrent en l'imaginant souffrir, et abandonnent même leur travail pour négocier sa libération. Alors que Don Raul et sa famille ont pu enterrer Mono, lui et sa fille Doris Patricia entament une quête donquichottesque pour que l'État reconnaisse que les forces de sécurité, dont la mission est de protéger les citoyens, l'ont tué. Pourquoi vous êtes-vous concentré non pas sur les victimes directes du crime, mais sur leurs proches qui sont également des victimes ?

RSR : J'ai pensé à cela, mais seulement après avoir écrit le roman. À l'époque, il me semblait très clair qu'il s'agissait de l'histoire de Don Raúl, contraint d'être l'évangéliste de son fils. Mais avec la parution du livre, j'ai commencé à rencontrer de nombreuses personnes qui travaillent avec les victimes et, un jour, le musicien César López m'a invité à l'un de ses concerts de "résistance" avec des victimes-artistes. J'ai hésité à y aller parce que je ne savais pas ce que j'y ferais, car la personne qui a vécu ce genre de chagrin chez moi est ma mère, dont deux frères ont été tués. Depuis que je suis enfant, je suis conscient et meurtri par l'assassinat de mes oncles, l'un d'eux sur l'avenue Jimenez, où se tenait Don Raul, et un autre au Palais de justice [de Bogota], mais je ne l'ai pas ressenti aussi directement. J'ai fini par rencontrer Helena Urán et Jineth Bedoya [victimes emblématiques de disparitions forcées et de violences sexuelles, respectivement] dans les vestiaires. Je me suis senti tout à fait à l'aise en leur parlant, j'avais l'impression de parler à ma mère.

À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais l'habitude d'accompagner des personnes en deuil, que je comprenais le langage du traumatisme, l'incapacité d'échapper à une même histoire et de revivre toujours la même journée. J'ai senti que je savais comment en parler, que je savais comment accompagner les funérailles et les traumatismes. J'ai compris que j'écrivais du point de vue de ceux qui restent, de ceux qui survivent à la barbarie et qui, dans la culpabilité, le regret et la douleur, sont obligés de continuer à honorer les personnes qui ont été tuées.

Les personnes dont un membre de la famille avait été kidnappé restaient collées au téléphone, attendant un appel dont personne ne savait quand il allait arriver. C'est pourquoi le roman commence par ce mot, "attendre".

AB : Dans les années 1980, période à laquelle se situe mon roman, il n'y avait pas de téléphones portables et les personnes dont un membre de la famille avait été kidnappé restaient collées au téléphone, attendant un appel dont personne ne savait quand il allait arriver. C'est pourquoi le roman commence par ce mot, "attendre".

Cette attente marque tout le roman car elle a plusieurs significations. D'une part, elle constitue une démonstration de pouvoir : si quelqu'un vous fait attendre dans l'antichambre d'un bureau, cette attente est un signe de pouvoir. Cela génère une distance : vous devez attendre que je m'occupe de vous. J'ai découvert que c'est ce que faisaient les nazis : ils forçaient les prisonniers à attendre l'arrivée du commandant pendant des heures, en plein hiver, pour manifester leur pouvoir. Il y a aussi un élément traumatique parce qu'il génère un présent continu. Une famille finit par ne plus rien faire d'autre que de parler de l'attente et de se concentrer sur ce présent continu, ce qui est comparable à la période traumatisante de toute personne malade ou envoyée dans un goulag. C'est une autre forme de prison.

Ricardo, votre roman choisit la fiction pour raconter l'histoire d'une personne qui a existé dans la vie réelle, un père qui « porte le chagrin incrusté dans son foie jusqu'à ce qu'un jour il fasse des métastases » et qui cherche à prouver au monde qu'« il y a eu des soldats exécutés pour avoir été honorables ». Pourquoi le voyage de Don Raul vers la vérité est-il si particulier ?

RSR : Il y a plusieurs traits qui font de lui une personne que l'on porte à l’intérieur de soi, presque un archétype. C'est un père courageux qui veut défendre son fils, qui porte même son propre nom, qui, au milieu de cette guerre qui fait rage, parcourt la Colombie en camion, prouvant presque que c'est possible malgré le danger, et c’est un travailleur. Tout cela à une époque où il existe une fascination sociale et mondiale évidente pour les anti-héros, du "Parrain" Vito Corleone à Walter White dans Breaking Bad. Ce qui m'intéresse, c'est de donner raison à ceux qui, sans être des caricatures et tout en étant complexes, ne sont pas des méchants.

J'ai été intéressé par le fait que c’était un père dans un monde qui a tendance à se sentir plus représenté par les mères. Un père auquel les mères des faux positifs n'ont d'abord pas fait confiance, mais qui a fini par être l'un d'entre elles.

J'ai également aimé que son fils soit un soldat honorable. Dans mes fictions et dans mes articles, je me suis toujours débattu pour faire preuve de nuance et rendre les problèmes complexes. C'est pourquoi le fait de montrer que l'armée a compté de nombreuses personnes qui ont refusé de commettre des crimes odieux m'a intrigué. Dans mon éducation et dans ma famille, l'armée était un agent de terreur. Je me souviens que les amis de ma mère venaient dans l'immeuble où nous vivions lorsque j'avais entre 5 et 10 ans [entre 1978 et 1982] pour nous raconter qu'ils avaient été torturés à l'école de cavalerie située juste en face. C'est pourquoi l'armée était pour moi une tâche en attente : se rendre compte qu'en regardant soldat par soldat, on découvrait que la plupart d'entre eux étaient bons, croyaient en ce qu'ils faisaient et n'étaient pas le corps sordide de l'époque du Security Statute [une loi de 1978 qui étendait les pouvoirs de l'armée et de la police sous couvert de sécurité intérieure et qui a permis de nombreuses violations des droits de l'homme]. Voilà quelqu'un qui rêvait d'être soldat depuis son plus jeune âge, qui aimait se promener dans le quartier en uniforme, qui pensait que le fait d'être soldat apportait dignité et honneur à sa famille. Et aussi parce qu'il s'agissait d'une famille qui, sous le gouvernement d'Álvaro Uribe [période au cours de laquelle la plupart des exécutions extrajudiciaires ont eu lieu] et dans une région résolument pro-Uribe comme Montería, croyait en l'armée et a fini par se rendre compte qu'il s'agissait d'une fiction.

Enfin, j'ai été intéressé par le fait que c’était un père dans un monde qui a tendance à se sentir plus représenté par les mères, que ce soit celles de Soacha ou celles de la Place de Mai en Argentine. Un père auquel les mères des faux positifs n'ont d'abord pas fait confiance, mais qui a fini par être l'un d'entre elles.

Azriel, deux de vos protagonistes ont survécu à la Seconde Guerre mondiale – Josué dans un goulag de la toundra sibérienne et sa femme Leah à Auschwitz –, pour se retrouver un demi-siècle plus tard dans l'horreur d'un enlèvement dans leur pays d'accueil. Comment un tel traumatisme dans le traumatisme est-il possible ?

AB : J'ai toujours été très intéressé par le fait que la Colombie est un pays sui generis, plein de contradictions. Tous les écrivains savent que les contradictions font partie de la réalité, mais qu’il y en ait autant ? Par exemple, nous vivons dans un endroit exquis – l'une des biodiversités les plus riches au monde – mais nous démolissons la nature avec une facilité déconcertante, comme si nous ne nous en préoccupions pas du tout. Autre exemple : dans les années 1980, nous avons battu le record mondial des enlèvements. Nous avons fini par être à nouveau extraordinaires, mais dans un sens négatif.

La Colombie est le seul pays où une personne ayant survécu à l'Holocauste peut être enlevée. J'ai d'ailleurs rencontré une femme juive arrivée après la guerre et enlevée par la guérilla de l'ELN. Ce qui se passe ici n'est souvent pas possible dans d'autres endroits. Entre autres, parce qu'il n'est pas nécessaire de posséder une fortune pour être enlevé et que des personnes ont également été enlevées pour des sommes insignifiantes. C'est devenu l'un des crimes les plus répandus dans le pays. C'est pourquoi j'ai pensé que la double captivité des deux pendant la Seconde Guerre mondiale avait un sens : il s'agissait d'un autre événement historique qu'il ne serait jamais possible d'oublier. Personne ayant été kidnappé ne peut l'oublier, tout comme personne ayant enduré un camp de concentration ne peut jamais l'oublier.

La langue est l'une des grandes victimes de la guerre, parce qu'elle déforme la réalité et que notre réalité est la parole. C'est pourquoi, dans le "cabinet des merveilles" que Josué chérit, il y a un hôpital des mots où les mots blessés par les événements peuvent être soignés.

Vous soulignez tous les deux le langage particulier utilisé par ceux qui commettent ou cachent ces crimes. Les ravisseurs de la guérilla parlent avec une étonnante normalité d'une "poupée" qui "ne proteste plus" et demandent aux proches d'"améliorer leur offre" pour la "marchandise". Les militaires qui couvrent les faux positifs, ou qui sont simplement indolents à leur égard, expliquent qu'"il est mort en héros national", qu'"il a été tué au combat par un rebelle" et qu'"il n'y a pas de budget" pour l'enterrer. Quelle est l'importance du langage et de la façon dont la violence le déforme ?

RSR : Ce qui me préoccupe avant tout, c'est que la langue se dévalorise à force de verbiage et de mensonges, jusqu'à perdre son utilité. On le voit très tôt dans la guerre : l'appauvrissement du langage au profit des clichés et du jargon bureaucratique éloigne de plus en plus les mots des faits. Dans ce contexte, les institutions deviennent des machines et oublient que les citoyens ont une histoire, qu'il faut les écouter et essayer de les comprendre. Quand un monde est déshumanisé, le langage est vain.

AB : Après la Seconde Guerre mondiale, de grands écrivains comme Jean Améry et Paul Celan ont compris que la langue est l'une des grandes victimes de la guerre, parce qu'elle déforme la réalité et que notre réalité est la parole. Je me suis intéressé à la collecte de ce langage détruit parce que c'est quelque chose qui se produit et dont les gens ne sont souvent pas conscients. Comment est-il possible, par exemple, qu'en Colombie, nous utilisions le mot "vaccin", qui nous guérit des maladies, pour parler d'extorsion ? Comment avons-nous transformé le sens d'un mot qui nous protège en un fléau ?

C'est pourquoi, dans le "cabinet des merveilles" que Josué chérit, il y a un hôpital des mots où les mots blessés par les événements peuvent être soignés. Et qui sont les médecins des mots ? Ce sont les poètes qui trouvent de nouvelles façons de revitaliser le mot. C'est presque une ironie de l'histoire, comme je le dis dans mon roman, que ce soit un poète juif comme Celan qui ait donné le bouche-à-bouche à l'allemand. Bien sûr, un pays au conflit aussi dégradé que la Colombie a un long hôpital de mots.

Azriel, votre roman explore l'incertitude et l'impossibilité de la joie pour les proches d'une personne kidnappée, comment tout le monde est suspendu dans un "sablier qui vole notre amour goutte à goutte". Dans ses actes d'accusation contre les FARC, la JEP consacre une place importante aux traitements dégradants infligés aux captifs, mais aussi aux années de souffrance endurées par leurs familles. Les Colombiens en sont-ils suffisamment conscients ?

AB : La famille subit également toutes sortes de traumatismes et d'horribles dilemmes. J'ai essayé de les refléter dans le personnage du fils, qui vivait avec sa famille à l'étranger, mais qui est forcé de revenir au pays pour sauver son père. D'un côté, sa femme a l'impression d'être laissée seule pour s'occuper de leur bébé, mais d'un autre côté, il ne peut pas non plus laisser sa mère seule et doit l'aider à sauver son père. Ou lorsque les ravisseurs demandent des sommes exorbitantes que les familles ne possèdent pas, ou lorsque les familles paient une rançon mais qu'on leur dit ensuite qu'il ne s'agissait en réalité que du paiement initial, deux situations terribles qui se sont produites en Colombie. Il s'agit de conflits absolument dramatiques où aucune option n'est bonne.

En outre, l'enlèvement a été un crime d'une complexité énorme que nous oublions souvent : il est devenu un commerce où de nombreuses personnes étaient impliquées, comme celles qui donnaient des conseils sur les personnes à enlever, celles qui vendaient des polices d'assurance contre l'enlèvement, celles qui prêtaient aux familles l'argent nécessaire au paiement de la rançon en échange d'accords onéreux sur leurs biens...

Je me demande parfois si le travail monumental accompli par la Commission vérité et réconciliation a touché plus d'un millier de personnes ou s'il est limité à des spécialistes. La question fondamentale reste de savoir comment le populariser davantage.

Ricardo, vous documentez de manière très détaillée toutes les contradictions qui entourent la mort de Mono : on dit à la famille qu'il a été tué par l'ELN à Tibú mais aussi que c'était les FARC à El Tarra, qu'il a été abattu par un sniper alors qu'il a été tué à bout portant. Il y a aussi une accumulation de faits étranges : les obstacles pour que l'armée leur livre le corps, un combat qui n'a été enregistré par aucun média, un faux psychologue qui arrive à la veillée funèbre... Dans ses actes d'accusation concernant les faux positifs, la JEP a beaucoup insisté sur les différents modes opératoires et stratégies employés pour déguiser les meurtres de civils sans défense en "résultats opérationnels fictifs", depuis la mise en scène de combats jusqu'à la falsification de documents opérationnels. Pensez-vous que les Colombiens sont aussi conscients de ces efforts tordus, déployés pour falsifier la réalité, que nous le sommes du fait que ces meurtres ont eu lieu ?

RSR : Je suis allé à la JEP plusieurs fois, y compris pour discuter de ce livre, et c'est très intéressant parce que nous revenons toujours au même sujet que j'aborde souvent avec ceux qui travaillent sur la mémoire historique du conflit. Nous revenons toujours à la question suivante : comment faire pour que ce livre touche davantage de personnes ? Car on a parfois l'impression de commencer à connaître tout le monde dans ce petit monde et nous entendons tous parler du bon travail qui y est fait, mais cela reste entre nous. Je me demande parfois si le travail monumental accompli par la Commission vérité et réconciliation a touché plus d'un millier de personnes ou s'il est limité à des spécialistes. La question fondamentale reste de savoir comment le populariser davantage.

Par exemple, il me semble que le chiffre des faux positifs établi par la JEP a atteint de nombreux secteurs de la société, bien qu'il y ait encore des opportunistes comme le député Miguel Polo Polo qui disent qu'il n'y en a pas eu 6.402 mais 1.200, ce qui est un non-sens et un scandale en passant. Je crois que l'idée que cela s'est produit est déjà profondément ancrée dans la société colombienne, même parmi ceux qui rejettent l'idée qu'il y a eu un conflit armé ici. Nous savons que la guerre a été dégradée, que des lignes de barbarie et d'horreur ont été franchies. Qu'il y a eu 6.402 Raul Carvajales, avec des familles, des projets de vie et des problèmes à résoudre le lendemain.

Maintenant, qu'il y ait eu des stratégies de groupes au sein de l'armée pour trafiquer la vérité, faire disparaître des choses et falsifier la réalité, c'est un niveau supérieur qui demande plus d'intérêt et plus de temps pour être compris, peut-être parce que – encore une fois – les gens ne sont pas si attentifs aux nuances. Dans ce monde de troupeaux, il y en a aussi qui partent du principe que tout le monde est un voyou et qu'il y a eu un plan diabolique exécuté par toute l'armée, sans vraiment se soucier de la façon dont il a été tissé. C'est pourquoi cette dimension m'a beaucoup intéressé.

Dans les deux romans, la société colombienne est une masse anesthésiée qui ne se préoccupe guère de ce qui arrive aux personnages principaux. Pourquoi pensez-vous que, comme le dit le narrateur du Livre du deuil, ils « étaient seuls à faire justice parce que personne qui n'en avait pas ras la gorge n'avait le temps de s'informer sur la guerre » et que, comme le dit le narrateur de Miettes de pain, « ce pays, avec son inconscience, semble condamné à une farce [où] les kidnappés sont et ne sont pas, et la guerre continue mais est niée » ?

AB : Je crois que nous sommes un pays voué à l'oubli parce qu'il est très difficile de vivre dans un pays qui a enduré 80 ans de violence. Nous avons la capacité d'effacer ce qui se passe presque immédiatement et nous pensons aussi qu'il suffit, par exemple, de démolir le bâtiment du Palais de justice pour que nous ne nous souvenions plus de ce qui s'y est passé, ou de changer le nom du Palais de l'Inquisition à Carthagène en Musée historique pour estomper ce qui s'y est réellement passé (ce qui est le sujet du roman sur lequel je travaille en ce moment).

Je pense que nous avons un besoin logique d'oublier, mais les cultures qui choisissent d'effacer leur propre histoire ont tendance à commettre les mêmes erreurs, encore et encore.

Il y a un épuisement de la compassion. Il n'est pas facile pour une société entière de s'arrêter et de penser à la douleur et à l'injustice, au fait que ses institutions sont devenues liées à la guerre, à la violence et à la corruption. Penser cela en permanence est paralysant.

RSR : Je pense qu'il est difficile pour les gens de s'arrêter pour s'occuper du drame de la guerre pour de nombreuses raisons, y compris le fait que la compassion – sujet qui m'intéresse en ce moment – peut rendre malade cette personne. Il y a un épuisement de la compassion. Il n'est pas facile pour une société entière de s'arrêter et de penser à la douleur et à l'injustice, au fait que ses institutions sont devenues liées à la guerre, à la violence et à la corruption. Penser cela en permanence est paralysant. Et il est également très difficile d'exiger d'une société contrainte, comme l'est la Colombie, de travailler de 6 heures du matin à 6 heures du soir, qu'elle fasse preuve d'empathie et qu'elle prenne parti. Il est compréhensible que les gens veuillent des gouvernements qui résolvent les problèmes à leur place.

Comment faire pour que les gens prennent le temps nécessaire, pour qu'ils sachent clairement ce qui s'est passé, que ce soit untel ou untel, la droite ou la gauche, qui a commis un crime ? Ce qui compte, ce n'est pas l'auteur du crime, mais la gravité de ce qui peut arriver à n'importe qui. Comment ramener les gens à un ordre du jour humain ? Plus qu'indolentes et endormies, ce sont des sociétés sans temps, à l'arrêt et en vertige permanent. Et la guerre compte sur cela, sur le fait qu'il n'est pas facile de réagir d'un point de vue humain et de dire « hé, personne ne peut tuer son père ou son fils ».

La première chose que veulent les dictateurs et les assassins, c'est l'oubli, c'est qu'on efface l'ardoise. Mais la mémoire, c'est comme un bouchon : on essaie de la faire couler, mais tôt ou tard, elle finit par remonter à la surface.

Dans Miettes de pain, Leah, une survivante d'Auschwitz traumatisée par la mort de sa famille à Treblinka et qui doit maintenant faire face à l'enlèvement de son mari, lutte contre « la mémoire qui est incontrôlable et qui remue les images de la guerre et les régurgite à tout moment ». Quant à Josué, il rêve d'un « almanach des ruptures » commémorant tous les génocides de l'histoire et crée son propre mot pour désigner un lieu de mémoire puisque l'espagnol n'en a pas. Y a-t-il toujours une danse qui va et vient entre l'oubli et la mémoire ?

AB : Mon roman joue avec le rôle de la mémoire et du souvenir parce que ce sont des thèmes fondamentaux et aussi parce que le monde juif a toujours été concerné par la mémoire. D'ailleurs, la première chose que veulent les dictateurs et les assassins, c'est l'oubli, c'est qu'on efface l'ardoise. Mais la mémoire, c'est comme un bouchon : on essaie de la faire couler, mais tôt ou tard, elle finit par remonter à la surface. Et oui, elle peut ressortir un peu déformée ou différente, mais elle est là, elle reste là.

Bien sûr, nous ne pouvons pas nous souvenir de tout, car nous serions comme « Funes le Mémorieux » [le personnage d'une histoire de Jorge Luis Borges], qui souffre de se souvenir d'absolument tout. Mais c'est autre chose d'être oublieux, comme nous le sommes souvent en Colombie. Nous avons tendance à oublier ce que nous ne devrions pas oublier.

Parfois, la réalité semble dépasser la fiction. Don Raul, celui en chair et en os mais aussi bien sûr celui de votre roman, est mort le 12 juin 2021, le lendemain du jour où l'ancien président Juan Manuel Santos a comparu devant la Commission vérité et a demandé pardon pour les exécutions extrajudiciaires qui ont eu lieu alors qu'il était ministre de la Défense, entre 2006 (l'année où Mono a été tué) et 2009. Cette coïncidence est choquante et pourtant elle est passée relativement inaperçue. Pensez-vous que, parfois, nous ne prenons pas en compte l'importance des choses qui se produisent ?

RSR : Je le pense. Qu'un président de la République se présente devant une commission vérité et demande pardon en 1980, pour ne pas remonter trop loin, aurait été un tournant dans l'histoire de notre pays. Mais dans le bruit et l'atomisation qui existent aujourd'hui, le pays ne voit plus le même scénario et ne fréquente plus la même arène politique. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire, mais c'est certainement autre chose. L'attention est tellement dispersée et il y a tellement de versions des événements que chaque groupe a une Colombie différente à l'esprit et nous finissons par avoir trop de pays à la fois.

En outre, il est difficile pour les gens de comprendre que la guerre est le problème le plus important en Colombie. Je ne vois pas, dans la réalité ou dans les sondages, que les gens le considèrent clairement.

Un roman a une durée plus poignante car il passe de main en main, petit à petit.

En fin de compte, les deux personnages réfléchissent à l'importance des histoires pour garantir qu'il n'y ait pas d'impunité. Josué avait l’habitude de dire que « c'est avec l'oubli que les assassins se lavent les mains » et Don Rául que « la justice ne peut être rendue que si l'histoire a été racontée ». Selon vous, quel rôle joue la littérature pour minimiser les risques que ces crimes se reproduisent, dans un pays qui attend toujours les premières décisions de la JEP et qui est toujours aussi divisé sur la meilleure façon de mettre fin à tant de violence ?

RSR : La fiction est l'outil le plus efficace pour retourner l'estomac des gens. L'effet de la télévision se mesure en millions, qui deviennent des centaines de milliers lorsqu'il s'agit du cinéma et des milliers lorsqu'il s'agit de littérature. Un livre qui a beaucoup de succès peut atteindre 100 000 lecteurs, mais 10 000 ou 30 000 personnes représentent déjà un bon nombre pour influencer la réalité d'un pays, car leurs commentaires ont tendance à se propager par le bouche à oreille, en commençant par les personnes intéressées par le sujet et en atteignant celles qui n'en ont même pas connaissance.

Cela me rappelle un événement qui s'est produit à la sortie du roman : le gendre de Don Raúl a fait surface, a appelé [la fille de Don Raúl] Doris Patricia parce qu'il venait de voir le livre dans une devanture et que leur sentiment était que ce que Don Raúl avait voulu, c'était que son histoire soit entre les mains de la plupart des gens. J'aime cette idée de ce qui est possible en justice, car ce que les institutions peuvent accomplir est souvent insuffisant et considéré comme insatisfaisant. Un roman a une durée plus poignante car il passe de main en main, petit à petit.

AB : Je pense que la littérature humanise les conflits et c'est ce que j'ai essayé de faire en racontant l'histoire du point de vue de ces personnages. Je viens d'un milieu sociologique où les conflits ne sont pas personnalisés, mais ici, on ressent le drame de Leah et de Josué. La littérature génère de l'empathie, on s'identifie aux personnages. Et dans cette mesure, votre expérience est différente.

Pablo de Greiff, juriste colombien et ancien rapporteur spécial des Nations unies sur la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition – c'est-à-dire les droits des victimes – insiste sur le fait que l'objectif de la justice transitionnelle est de restaurer la confiance entre les citoyens d'une société et de ceux-ci envers ses institutions. Avez-vous l'espoir que la voie empruntée par la Colombie avec l'accord de paix de 2016 et la justice transitionnelle y parviendra ?

AB : Le point fondamental est que nous devrions être capables de vivre ensemble avec nos différences et de comprendre que cette maison appartient à chacun d'entre nous. C'est ce qui nous a été le plus difficile : nous avons des différences sociales si marquées, le racisme est tellement ancré dans notre réalité. C'est la première fois dans notre histoire que nous avons une vice-présidente noire [Francia Márquez], mais dans notre langue, les mots "noir" ou "indien" sont toujours péjoratifs. Des expressions courantes telles que "travailler comme un nègre" ou "plus brutal qu'un Indien" reflètent notre manque d'empathie à l'égard des personnes considérées comme autres. Ce sont des mots malades.

RSR : A mon avis, cet accord de paix a été l'événement le plus important depuis la Constitution de 1991, ce qui signifie qu'il s'agit d'une des nouvelles les plus importantes de l'histoire de la Colombie. Mais on se rend compte que c'est vrai pour soi et pour un grand groupe de personnes vivant dans le pays, mais pas pour le pays tout entier.

Le problème est que nous vivons un moment de régression, non seulement en Colombie mais dans le monde entier, où des personnes qui méprisent les institutions et l'État, qui sont plus intéressées à dire ce qui ne va pas qu'à administrer un pays et à renforcer ses institutions, arrivent au pouvoir. C'est un moment où l'on peut très facilement avoir l'impression que l'horizon s'est brouillé, mais nous devons voir, presque comme si nous passions d'un gros plan à un plan large, que le fait que la JEP existe, que nous ayons eu le travail de la Commission vérité et même qu'il y ait une lutte entre ceux qui défendent l'accord de paix de La Havane [avec les FARC] et ceux qui défendent la politique de « paix totale » [de l'actuel président Gustavo Petro] montre qu'une culture – qui n'existait pas ici auparavant – de thérapie et de dialogue sur ce qui s'est passé n'a pas été inversée.

Azriel Bibliowicz est né à Bogotá, en Colombie, en 1949. Sociologue, journaliste et écrivain, il est professeur à l'université nationale de Colombie et membre fondateur de son école de cinéma et de télévision. En 1981, il a reçu le prix national de journalisme Simón Bolívar. Il a publié plusieurs essais et romans, dont El rumor del astracán (1991), Sobre la faz del abismo (2002), Migas de pan (2013) et Del agua al disierto (2022).

Ricardo Silva Romero est né à Bogota, en Colombie, en 1975. Il est écrivain, journaliste, scénariste et critique de cinéma. En 2007, il a été nommé parmi les meilleurs jeunes écrivains d'Amérique latine. Parmi ses nombreux livres figurent Relato de navidad en la gran via (2001), Parece que va a llover (2005), Autogol ( 2009), El libro de la envidia (2014), Rio muerto (2020) et El libro del duelo (2023).