Todd Buchwald, ambassadeur itinérant des États-Unis pour la justice pénale internationale de 2015 à 2017, qualifie de « draconiennes » les nouvelles sanctions potentielles contre la CPI. Il les compare à celles que « le gouvernement américain utilise contre les personnes qui représentent de graves menaces pour la sécurité nationale, comme les membres d’Al-Qaïda et d’autres terroristes ». « Elles sont conçues pour couper toute possibilité pour ces personnes de recevoir des fonds ou d’autres formes de soutien. »

La présidente de la Cour, Tomoko Akane, a utilisé les mêmes termes dans sa déclaration à l’occasion de la réunion annuelle de la CPI, en décembre dernier. « La Cour est menacée de sanctions économiques draconiennes, comme si elle était une organisation terroriste », a-t-elle déclaré. « Pareilles mesures porteraient rapidement atteinte aux activités de la Cour dans toutes les situations et affaires dont elle est saisie, et mettraient en danger son existence même. »

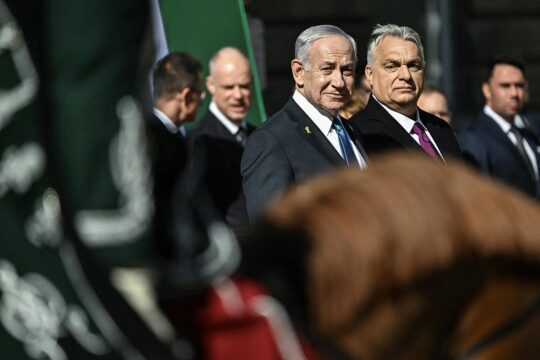

Les sanctions du Congrès à l’encontre de la CPI sont désormais dans les mains du Sénat américain, mais après l’investiture du président Donald Trump, sa nouvelle administration pourrait d’elle-même mettre en œuvre des sanctions, qu’elles soient mandatées par le législateur ou non. Cet appel aux sanctions intervient après que, pour la première fois, la Cour a délivré des mandats d’arrêt contre un allié des États-Unis, les dirigeants d’Israël. La forme exacte que prendront ces sanctions, à savoir si elles engloberont l’ensemble de l’institution ou seulement des individus, n’est pas encore connue et dépendra du président Trump.

En 2002, la Loi sur l’invasion de La Haye

Les États-Unis ont une longue histoire de refus de la compétence de la Cour, notamment quand les Républicains sont au pouvoir. En 2002, alors que la Cour venait d’être créée, le Congrès américain a adopté l’American Service Members Protection Act (ASPA), une loi pour la protection des soldats américains, également connue sous le nom de Loi sur l’invasion de La Haye, afin de protéger les militaires américains des enquêtes.

Mais ces restrictions « se sont avérées largement gérables, du moins d’un point de vue juridique », note Buchwald. « La communauté internationale s’est accommodée de l’ASPA, ce qui n’a pas empêché les États-Unis de soutenir la plupart des activités de la Cour. Les fonctionnaires de la Cour ont d’ailleurs apprécié ce soutien. »

Pour Buchwald, l’approche actuelle est d’un autre ordre : « Il est vrai que l’ASPA contenait une disposition autorisant le recours à la force qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais dans la réalité, cette disposition a essentiellement servi à exprimer une désapprobation politique et il n’a jamais été question d’utiliser cette autorité pour envahir La Haye. » « Aujourd’hui, c’est différent. On ne peut pas s’en accommoder. Cela vise à détruire la Cour, à moins qu’elle change de cap », ajoute-t-il. Cette législation « est vraiment une attaque frontale pour essayer de vider la Cour de son sang, à moins qu’elle ne change de cap, alors que l’ASPA visait davantage à restreindre la capacité du gouvernement américain à lui apporter son soutien ».

Harold Koh, qui a été conseiller juridique au département d’État sous Obama et a occupé un poste de haut niveau dans l’administration Clinton, se souvient que lorsque l’administration Bush a fait pression pour l’adoption de la loi ASPA en 2002, Chris Dodd, sénateur à l’époque, « y avait inséré l’exception Oussama ben Laden, qui permettait aux États-Unis de soutenir les poursuites contre quelqu’un comme Oussama ben Laden ». Selon Koh, c’est cette « exception » qui a été utilisée pour soutenir la CPI au début de l’administration Biden.

Le yo-yo de la relation entre les États-Unis et la CPI

Les analogies utilisées pour décrire la relation entre les États-Unis et la CPI reconnaissent toutes à quel point elle a connu des hauts et des bas, en particulier en fonction du parti au pouvoir. « Je pense qu’il est juste de dire que l’administration Biden a été la plus favorable à la CPI de toutes les administrations américaines. Nous étions en marée haute. Et nous sommes en train de retrouver la marée basse », analyse Koh.

Pour Kip Hale, directeur fondateur du projet CPI du Barreau américain, qui s’est attelé aux relations entre les États-Unis et la CPI par le biais de moyens publics et privés, cette relation ressemble « davantage à un mouvement de balancier », « deux pas en avant, deux pas en arrière », et cela est également dû à un manque de connaissance de la CPI. « Je ne saurais vous dire combien de réunions j’ai eues au Capitole où les collaborateurs républicains et démocrates partaient du principe qu’il existait une sorte de consensus bipartisan sur le fait que “la CPI était mauvaise”. Et ils ne savent même pas pourquoi. Si vous leur posez la question, ils n’en ont aucune idée. Ils le prennent juste comme parole d’évangile. »

« Je pense qu’il s’agit plutôt d’un yo-yo », déclare Milena Sterio, professeure de droit à l’Université de Cleveland. « Si l’on considère la relation des États-Unis et de la Cour depuis 1998, les choses ont évolué en dents de scie au gré des différentes présidences, les administrations démocrates se montrant beaucoup plus favorables à la Cour », dit-elle. « Nous l’avons vu sous l’administration Biden, prête à soutenir la Cour dans l’enquête sur l’Ukraine, par exemple. L’administration Obama a également soutenu la Cour de manière limitée. Et puis, nous avons vu, par exemple, une administration Bush très hostile à la Cour, négociant ces accords bilatéraux avec d’autres pays ici et là pour s’assurer qu’ils n’extraderaient personne vers la Cour. Et le sommet de l’hostilité est évidemment atteint avec l’administration Trump. »

Pour Adam Keith, directeur des questions de justice à l’ONG Human Rights First et ancien haut conseiller au département d’État, « plus que jamais, cela souligne l’importance pour la Cour de ne pas devenir dépendante ou être limitée au soutien des États-Unis à cause du manque de fiabilité de ces derniers et, dans le meilleur des cas, de leur inconstance. Il est évident que là, il ne s’agit pas seulement de retirer leur soutien. Il s’agit d’entrer dans une sorte de guerre économique avec la Cour, et c’est ce qui est le plus horrifiant. »

Les raisons de la colère de l’administration Trump

C’est en 2020, sous un précédent procureur de la CPI, que la Cour s’est attirée les foudres de l’administration de Donald Trump. Fatou Bensouda n’avait pas encore officiellement ouvert l’enquête sur la Palestine, mais avait demandé à la Cour d’ouvrir une enquête sur l’Afghanistan, y compris sur les crimes présumés commis par les forces américaines, tels que « des actes de torture, des traitements cruels, des atteintes à la dignité de la personne, des viols et des violences sexuelles », en Afghanistan en 2003 et 2004 et, plus tard, dans les prisons secrètes de la CIA en Pologne, en Roumanie et en Lituanie. Les sanctions elles-mêmes – par opposition à d’autres mesures plus diplomatiques visant à protester contre les actions de la Cour – ont alors surpris la plupart des observateurs. « Dans la mesure où cela n’avait jamais été fait auparavant, je pense que nous avons tous été pris au dépourvu et surpris », déclare Sterio, « parce qu’imposer des sanctions à une institution internationale ou à des hauts fonctionnaires d’une institution internationale est sans précédent. »

Dans un entretien, Bensouda explique qu’il était clair que, « dans une très large mesure, ce sont ces deux affaires, l’Afghanistan et la Palestine, qui ont probablement conduit aux sanctions », bien qu’elle affirme avoir pu justifier qu’elle « n’allait pas trop loin », et qu’elle « agissait à l’intérieur du cadre légal ». Elle assure qu’elle « avait les preuves pour aller de l’avant », mais que « cela m’a attiré des ennuis ».

« John Bolton [l’ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump] avait certainement proféré des menaces à l’encontre de la Cour et l’avait qualifiée d’institution illégitime », se souvient Sterio, « mais personnellement, je ne m’attendais pas à ce que des sanctions soient imposées, car jusqu’alors, les sanctions avaient été utilisées contre des individus comme El Chapo, des narcoterroristes ou des trafiquants, et contre des individus associés à Al-Qaïda ».

Sanctionner des responsables de la CPI issus de petits pays africains

En 2020, deux personnes, toutes deux originaires de petits États africains, ont été ciblées par les sanctions. La procureure de la Cour, Bensouda, est gambienne et Phakiso Mochochoko, fonctionnaire de longue date de la Cour et chef de la division compétence, complémentarité et coopération du bureau du procureur, est originaire du Lesotho.

Avec le recul, Keith constate une mise à l’écart de personnes originaires d’États plus « faibles ». Par exemple, un Canadien, procureur adjoint de Bensouda à l’époque, « qui était vraisemblablement dans la chaîne de commandement sur l’enquête “incriminée”, n’a pas figuré sur la liste des sanctions ». Cette lacune témoigne du lobbying exercé en coulisses par les alliés des États-Unis pour protéger leurs citoyens. En 2020, un « filtre des alliés proches », comme l’appelle Keith, « était apparemment en vigueur, donc les personnes qui ont fini par figurer sur la liste des sanctions étaient celles qui venaient de pays dont les gouvernements n’avaient probablement pas beaucoup d’influence ou de capacité à s’opposer aux États-Unis ». Et en fin de compte, « on s’est retrouvé avec deux fonctionnaires africains noirs de la CPI. Ce qui est consternant en soi », poursuit-il.

Les conséquences pour les personnes sanctionnées en 2020 ont été graves. Une source proche de Bensouda, qui préfère rester anonyme, raconte comment la procureure de la CPI ne pouvait pas retirer de l’argent à un distributeur automatique. « Nous savons depuis 2020 que lorsque la procureure de la CPI et l’un de ses adjoints figuraient sur la liste des sanctions, il leur était difficile de maintenir leurs transactions avec des services commerciaux ou des fournisseurs », explique Keith. Il précise que les détails sur la façon dont ils ont pu continuer à vivre pendant les huit mois de sanctions ne sont pas connus du public : « Une grande partie de cette responsabilité en incombe au gouvernement néerlandais, en tant que pays d’accueil de la Cour. »

Bensouda a déclaré qu’elle avait répété à plusieurs reprises à l’Assemblée des États parties, auprès d’autres États et auprès d’ONGs « qu’une ligne rouge a été franchie et qu’il ne faut pas laisser les choses en l’état parce que c’est la procureure, c’est le bureau du procureur qui a été sanctionné. Et c’est une erreur totale ».

Des sanctions contestées devant les tribunaux américains

Sterio fait partie d’un petit groupe qui a contesté l’ordre de l’Exécutif en 2020 devant un tribunal fédéral. « Nous étions tous globalement convaincus qu’imposer des sanctions à la CPI n’est pas seulement ridicule, mais menace l’ensemble du monde de la justice pénale internationale, car cela empêche la Cour de fonctionner librement », explique-t-elle. « C’est une tentative inappropriée d’influencer la Cour pour qu’elle abandonne certaines enquêtes. Et au lieu que les États-Unis se positionnent comme un leader de la justice pénale internationale, cela les campe à l’opposé du spectre, où nous faisons vraiment tout pour entraver la Cour. »

Elle explique avoir eu « deux motivations : l’une égoïste, et une autre plus altruiste ». À l’époque, le régime des sanctions était formulé de telle sorte que les ressortissants ayant la double nationalité – même s’ils étaient citoyens américains – pouvaient potentiellement faire l’objet de sanctions. « Il existe de nombreuses façons d’exposer des universitaires comme moi qui travaillent sur le droit pénal international. La part d’égoïsme était donc que je savais que je m’exposais à des sanctions. »

Mais elle remettait également le principe en question. Avec d’autres universitaires binationaux et l’Open Society Justice Initiative, une ONG, elle a contesté le décret en le qualifiant d’« inconstitutionnel sur la base du Premier amendement parce qu’il entravait notre capacité à nous exprimer librement ». Cette démarche, dit-elle, était également un calcul stratégique : « L’argument du Premier amendement était le meilleur à présenter devant les tribunaux fédéraux américains, car nos juges sont très sensibles à ce type d’arguments constitutionnels. Ils ne se soucient pas nécessairement de la CPI, mais ils se soucient de la liberté d’expression. »

Selon Keith, de telles parades ne sont « parfois efficaces qu’à la marge » d’une décision politique. « Elles n’ont pas pu mettre en cause les fondements de ces régimes de sanctions ou dire “hé, vous ne pouvez pas mettre Fatou Bensouda sur la liste des sanctions” », explique-il, parce que « les tribunaux font preuve d’une grande déférence à l’égard du pouvoir exécutif lorsqu’il s’agit de lois relatives à la sécurité nationale » et que l’autorité du président est « extrêmement vaste, flexible et étendue ».

Néanmoins, Sterio estime qu’ils ont remporté une importante victoire de principe en obtenant une injonction préliminaire contre les sanctions. « La norme pour l’octroi d’une injonction préliminaire ici aux États-Unis est que vous devez démontrer une probabilité de victoire sur le fond et un risque de préjudice irréparable. Il s’agissait donc déjà d’une première grande victoire, car le juge a convenu avec nous que nous étions susceptibles de gagner sur le fond et que nous nous exposions à un risque de préjudice irréparable. »

Biden lève les sanctions

Les événements politiques ont finalement rattrapé le dossier. Le président Biden a été élu en novembre 2020 et a été investi en janvier 2021. Koh se souvient comment l’administration Biden a commencé avec le décret de Trump « suspendu au-dessus de la tête » et « comment ils ont travaillé dur pour l’annuler ». « J’étais dans l’administration à l’époque. Nous y avons tous travaillé et cela n’a pas été, comme on aurait pu le penser, un travail facile. Il y avait des gens, en particulier au ministère de la Défense, qui faisaient pression pour le maintenir en place comme un moyen de prévenir le tribunal contre toute poursuite de soldats américains en Afghanistan. Mais au bout du compte, il ne l’a pas fait au final. Cette objection s’est donc évaporée. »

« Nous espérions que les sanctions seraient annulées dès le premier jour de l’entrée en fonction de Biden », se souvient Sterio. Mais elles sont restées en place et ce n’est qu’en avril qu’elles ont été annulées. Elle estime pourtant que la plainte a joué un rôle : « Le gouvernement devait fournir une réponse sur le fond à notre plainte un lundi et le régime de sanctions a été annulé le vendredi. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une coïncidence. Je ne pense pas qu’ils voulaient s’afficher en train de défendre les sanctions. »

La seconde partie de cet article, qui détaille les conséquences potentielles de ces sanctions et leurs conditions d'application, est disponible ici.