LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

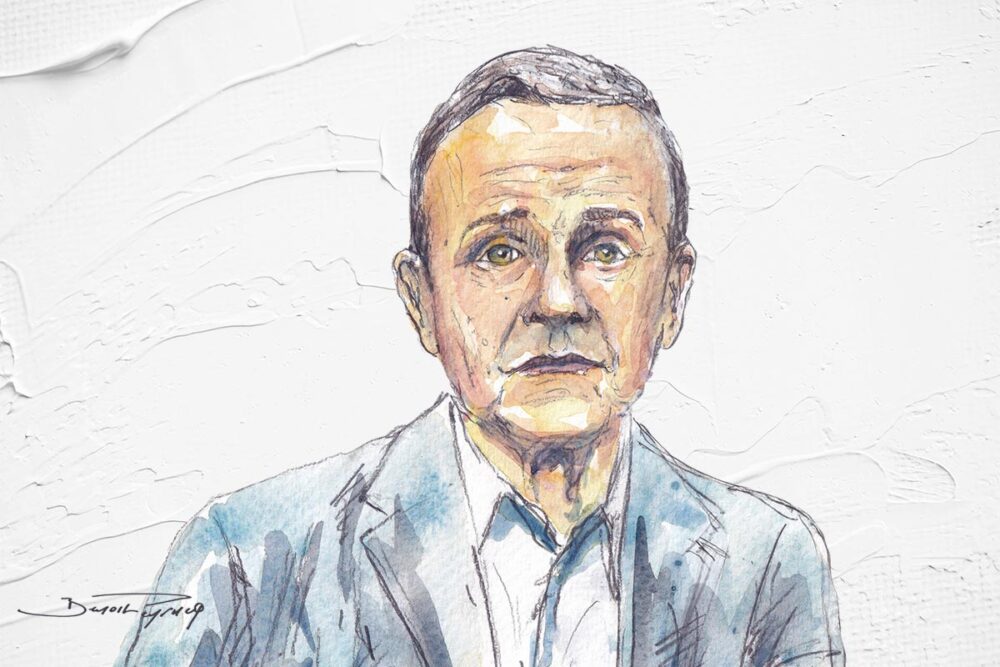

Antoine Garapon

Magistrat et président de la Commission reconnaissance et réparation sur les crimes sexuels commis dans des congrégations religieuses

Les instances réparatrices, telles que celles établies en France sur les violences commises au sein de l’Église, ont-elles un avenir pour le traitement des crimes que la justice ne peut juger ? C’est le plaidoyer qu’Antoine Garapon, magistrat français et président de la Commission reconnaissance et réparation sur les crimes sexuels commis dans des congrégations religieuses (CRR) développe avec passion, estimant que maintenant « on sait comment faire ».

JUSTICE INFO : Vous venez de signer un ouvrage intitulé « Pour une autre justice – la voie restaurative », pourquoi maintenant ?

ANTOINE GARAPON : J’ai mis des années à l’écrire car il récapitule un peu ma carrière. J’ai été juge des enfants pendant 12 ans, j’ai été très engagé dans la lutte contre les atrocités de masse, et aujourd’hui, j’ai retrouvé mes premières amours, si je puis dire, en étant proche des victimes dans le cadre de la Commission reconnaissance et réparation (CRR). J’ai appris à leur contact qu’elles se sentaient coupables. On rencontre des situations révoltantes de personnes agressées quand elles avaient 9, 10, 14 ans devenues des adultes en grande difficulté et qui s’estiment responsables de ce qui leur est arrivé ; ce sentiment est extrêmement répandu parmi les victimes de violences sexuelles. C’est pour cela que certaines s’appliquent à rater leur vie, comme si elles voulaient se punir. Le viol est le seul crime dont l’auteur se sent innocent et la victime coupable.

C’est ce qui fait la différence entre la victime et l’offensé. L’offensé, c’est quelqu’un à qui on a fait du mal, mais qui tient debout. La victime, c’est celle que le mal a complètement détruite. La justice restaurative, c’est donc penser la justice à partir de cette expérience éthique négative de la victime qui ne rentre pas dans les catégories de la loi. D’où le projet de ce livre, qui est de penser la justice au-delà de la loi et de la justice dite « ordinaire ».

Pourquoi la justice pénale vous semble-t-elle inadaptée, voire mise en échec, pour répondre aux « crimes d’institution » – commis par le pouvoir politique, militaire, religieux, parental – que vous qualifiez de « crimes parfaits », les blessures qu’ils laissent n’étant souvent ni visibles ni possibles à prouver ?

Parce que la justice pénale conçoit la personne comme une unité, séparable des autres, qui a essentiellement des droits à faire valoir, sans comprendre le lien si particulier que l’on entretient avec des institutions fondamentales qu’elles soient cléricale, parentale, politique. Dans les années 1960, Hannah Arendt et Jean Améry ont apporté beaucoup d’éléments pour comprendre cette particularité qui n’est pas sans évoquer le totalitarisme. Cela implique que le « relèvement » des victimes passe par une réinscription dans l’institution. Cela comprend d’autres choses que simplement une revendication de leurs droits.

Les victimes de violences sexuelles ont le sentiment d’être exilées du monde. Elles sont comme coupées de la société. Arthur Dénouveaux, victime du Bataclan, qui a présidé l’association Life for Paris, explique que « tout d’un coup, tout le monde plaint notre sort, nous entoure, et en même temps, nous sépare des autres. Comme par hasard, on ne trouve pas de job… »

Les victimes réclament leurs droits ET autre chose au-delà du droit.

Cela veut-il dire que ces victimes ne croient plus en la justice en tant qu’institution ?

Non, elles attendent quelque chose de la justice pénale : elles réclament leurs droits ET autre chose au-delà du droit. Je pense à cette personne dont l’agresseur, qui était un religieux, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle en cour d’assises, mais elle a demandé à voir la congrégation à laquelle il appartenait parce qu’elle voulait comprendre comment cela avait été possible, qui était ce religieux, s'il y avait d’autres victimes... Elle voulait retrouver, à travers l’institution, une réinscription dans le monde. C’est aussi vrai pour l’inceste. En tant que juge des enfants, j’ai constaté que les filles qui viennent dénoncer l’inceste, ne veulent pas nécessairement que leur père aille en prison, mais elles veulent casser une relation malsaine.

Cela passe par ce que vous appelez la « réunion-séparation » ; sur une rencontre entre « la victime » et « le bourreau » où la victime, le langage, la parole, sont au cœur du processus. Expliquez-nous…

Réinscrire les victimes dans une relation exige qu’elles aient pu se dire, à elles-mêmes et aux autres, leur vérité. Elles veulent regarder leur abuseur sans baisser les yeux, pour pouvoir s’en dégager et dépasser le trauma. Alors elles pourront retrouver, j’allais dire « réoccuper », une place d’offensé, repasser de la victime à la place de l’offensé. L’objectif est donc de leur restituer leur parole.

Elles reprochent à la justice ordinaire de les déposséder de leur parole, comme le fait le policier qui « prend » (dans tous les sens du terme) leur déclaration ; c’est une étape indispensable car il connaît la loi et sait les éléments à rechercher pour établir qu’il s’agit d’un viol, d’un attouchement, d’une escroquerie, etc. Ensuite, elles vont voir un avocat, qui va, pour les défendre, choisir une stratégie ; puis elles voient un expert psy, qui va vouloir insister sur tel aspect de la souffrance. À chaque fois, la victime se retrouve dépossédée de sa parole, pour des très bonnes raisons. Elle est entre les mains de gens qui se substituent à elle, dans son intérêt, mais qui la privent de toute prise sur le processus.

Dans la justice restaurative, la parole devient l’instrument de la justice, parce que c’est l’organe de l’existence et du recommencement.

Dans la justice restaurative, au contraire, la parole devient l’instrument de la justice, parce que c’est l’organe de l’existence et du recommencement. Chaque parole est une réinauguration du langage, et donc un nouvel accès à soi-même. Retrouver sa parole, c’est une manière de retrouver la maîtrise de son destin : « Maintenant, je décide que ». Et donc cet élément-là est central parce que c’est la parole qui restaure. De victime, elle peut devenir témoin. Parfois, l’étape suivante consiste à offrir son expérience transformée en véritable expertise, pour prévenir le renouvellement de tels crimes.

La rencontre constitue l’étape suivante ; elle ne consiste pas nécessairement de la mise en présence physique avec son agresseur – c’est même assez rare. Elle veut dire qu’un tiers (une association par exemple) va faire le lien avec l’institution qui a agressé, caché, nié ou ignoré la victime. Il faut mettre les gens en présence, ensemble dans un espace conçu de manière abstraite, banal, égalitaire, un espace commun, autorisant une parole plus libre, pour qu’ensuite ils puissent se séparer, vivre leur vie comme ils le veulent. C’est ça la réunion séparation. Finalement, l’agression comme le crime contre l’humanité, ont pour effet d’expulser du monde, d’isoler ; la victime est une apatride dans son propre pays, elle n’a plus sa place, ni le droit d’avoir des droits. Or qu’est-ce que c’est que la justice avant d’être une vertu ? Elle est espace commun.

Justement, dans votre livre, vous développez longuement les fondements philosophiques de la justice restaurative ; pourquoi ce détour ?

Il me semblait important de donner à la justice restaurative sa dignité philosophique.

Pour le criminologue Howard Zehr, qui est l’un des pères de la justice restaurative, cette justice alternative serait une forme pacifiée qui servirait au mieux les intérêts de l’accusé, de la victime, et de la société ; une sorte de main invisible qui harmoniserait et ferait converger tous ces intérêts. Mais, malheureusement, nos sociétés sont traversées par la violence et les conflits. Le mal est aussi en nous : les hommes sont traversés par des passions tristes, des pulsions sadiques ; il y a des pervers et des gens vulnérables dont les destins se croisent pour le malheur de certains… Les auteurs de violences sexuelles sont, dans une proportion que l’on connaît mal, eux-mêmes d’anciennes victimes de violences sexuelles. L’universitaire Mark Drumbl le décrit très bien dans son article « Victims who victimize » ; certains ont un comportement odieux parce qu’on a été odieux à leur égard. Je pense à Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais qui a été kidnappé sur le chemin de l’école et à qui ensuite on a fait faire et qui a fait des choses épouvantables.

Cela pose alors une question très profonde : quelle est l’origine du mal ? Qui a commencé ? On ne sait pas. Et cela, on le retrouve en justice. Il faut oser se confronter à la question du mal. Finalement, tout ramener à la transgression d’une loi rassure en permettant de se cantonner dans un rapport « transgression-punition ». La loi a découpé le mal en règles en dénombrant les comportements à ne pas avoir : tu ne tueras pas, etc. Dans le domaine des violences sexuelles, on constate une répétition du mal qui oblige à penser la justice au-delà de la loi, au-delà de la règle. Et donc au-delà de la procédure aussi. C’était le défi intellectuel de ce livre. Comment élaborer des concepts pour penser une justice « déjuridiciarisée » ? J’ai eu la chance d’être proche de Paul Ricœur pendant de longues années, de rencontrer beaucoup d’intellectuels. Ils m’ont aidé à voir ce que je percevais dans mes différentes pratiques. J’ai aussi beaucoup appris auprès des enfants, des éducateurs, des assistants sociaux, des psys, des militants pour les droits humains et des victimes. J’ai toujours voulu faire le lien entre une pratique, comme celle mise en place au sein de la CRR, et leur conceptualisation. La justice, c’est un art pratique, que l’on fait avec des intuitions, des objectifs, mais, sans théorie, on ne peut la justifier.

Quand une victime, qui n’a plus l’énergie de vivre depuis des années, parle soit avec son agresseur soit, la plupart du temps, avec des représentants des congrégations dans laquelle était l’agresseur, quelque chose renaît.

Vous postulez que « la justice restaurative porte dans ses flancs un nouveau sens de la justice, tant ses pratiques sont en avance sur leur conceptualisation » ; sur quels piliers repose-t-elle ?

Je l’organise autour de l’idée de « refaire monde commun », esquissée plus haut. La justice restaurative n’est pas monolithique comme une institution mais procède d’un ensemble de micro-expériences ; c’est à chaque fois une justice à hauteur d’hommes, individualisée. Elle naît en organisant un espace pour aménager cette réunion-séparation dont j’ai parlé.

L’horizon de cette justice n’est plus de rechercher un équilibre entre les droits de chacun mais de relancer dans la vie une personne qui en a été empêchée : quand une victime, qui n’a plus l’énergie de vivre depuis des années, parle soit avec son agresseur soit, la plupart du temps, avec des représentants des congrégations dans laquelle était l’agresseur, quelque chose renaît. Je pense à une femme qui, à plus de 60 ans, a dit à une commissaire de la CRR : pourquoi est-ce que je ne terminerais pas ma vie avec un homme ? C’est extrêmement émouvant ; cela veut dire que, tout d’un coup, c’est possible, je suis capable d’être heureuse avec un homme, ou de rendre un homme heureux, je suis capable de donner, de partager, etc. C’est se relancer dans la vie. D’autres vont rejoindre une association, pour jouer au billard, faire de la permaculture. Ou c’est cet homme, que j’ai vu, qui jette d’un coup sa canne, il n’en a plus besoin. D’où cette tonalité un peu vitaliste qui lie la justice à la vie, à l’énergie de vivre.

Enfin, la justice restaurative est moins intéressée par la culpabilité, par des preuves, un procès, que par l’innocence de la victime. Si je donne la parole à la victime et que je la reconnais en tant que personne, membre du groupe qui est dans l’espace commun avec moi, c’est une manière de restaurer son innocence. Cette justice a pour visée ultime la régénération. J’ai donc voulu mettre toutes ces notions en discussion, pour donner des repères et pour montrer que la justice ne se ramène pas à une « bonne action ». La justice restaurative aborde une dimension politique de la justice. Elle est l’âme même de la justice.

Vous écrivez aussi qu’elle « repose sur une autre forme de démocratie, celle du ‘soin’ et de la responsabilité les uns des autres », qu’entendez-vous par là ?

Il y a malheureusement très peu de victimes, et ce sont souvent des femmes, qui portent plainte pour viol. Pourquoi ? Parce qu’elles ont honte, se sentent coupables, et qu’elles n’ont pas envie de passer dans la « broyeuse » de l’institution judiciaire. On ne se rend pas compte à quel point la procédure judiciaire est terrible ; c’est un véritable parcours du combattant. On ne s’imagine pas à quel point une expertise contradictoire peut être pénible pour la victime. Le procès pénal peut être un jeu de massacre. Il faut proposer aux femmes qui portent plainte de choisir une autre voie qui les respecte davantage.

Le rituel judiciaire pousse au spectacle, à la posture, tandis que dans la rencontre, c’est l’authenticité qui prime. J’ai vécu les deux expériences et elles sont très différentes.

En quoi votre Commission, qui est en soi une expérience de justice restaurative, participe à cette dimension citoyenne ?

La commission est composée d’hommes, de femmes, de magistrats, d’avocats, d’un directeur d’école d’art, d’un ancien directeur des ressources humaines, d’un pédiatre, etc. Ils ont plutôt bien réussi professionnellement mais ont néanmoins voulu s’engager en tant que citoyens (les victimes ont d’ailleurs apprécié d’avoir « rencontré des gens normaux »). Chacun arrive avec ses réflexes professionnels, notamment les juristes. Ils se sont battus pour le respect du contradictoire, des droits fondamentaux dans le cadre d’un procès entre autres, mais eux aussi doivent apprendre à sortir d’un raisonnement trop formaliste. Au bout de trois ou quatre mois de pratique, tous les membres se sont alignés insensiblement.

La rencontre est très différente du procès. Le rituel judiciaire pousse au spectacle, à la posture, tandis que dans la rencontre, c’est l’authenticité qui prime. J’ai vécu les deux expériences et elles sont très différentes. Quand quelqu’un est très authentique devant vous, il vous oblige à être authentique vis-à-vis de lui. Quand quelqu’un raconte des choses très intimes, et qu’il le dit avec authenticité, vous ne pouvez pas jouer, faire l’intéressant. Non, vous partagez cette expérience. C’est la capacité d’échanger des expériences qui est importante et que tous les citoyens et citoyennes ont ou, du moins, peuvent avoir.

Quel bilan tirez-vous de la CRR, quatre ans après sa création ?

Des gens très différents sont arrivés à travailler ensemble et à faire du bon travail avec leurs partenaires dans l’Église. L’immense majorité des congrégations a aussi joué le jeu : cela mérite d’être souligné. Les victimes ont confirmé que notre intervention leur avait fait du bien, qu’elles avaient le sentiment que ce vécu terrible était désormais derrière elles, bien que la rencontre avec le coupable ne se fasse pas systématiquement car souvent il est décédé.

Le fait d’être écouté par des gens bienveillants c’est-à-dire les commissaires, qui ont tenu parole et les ont conduits au bout d’un processus a eu un effet très bénéfique. Concernant les réparations financières, je pense qu’il était important de les plafonner. Le plafond de 60.000 euros est peut-être un peu faible, mais j’avais à cœur d’avoir un système durable. Dans l’Église, certaines congrégations n’ont pas beaucoup d’argent, d’autres sont à l’aise, d’autres sont très riches, les disparités sont grandes. Il y a également des victimes qui ne demandent rien, parce qu’elles ont le sentiment que ça brouillerait leur démarche.

Je pense au milieu du cinéma, au secteur des médias, qui ont de l’argent : s’ils voulaient rendre justice à toutes les personnes qu’ils ont abîmées, maintenant on sait comment faire, comment créer une commission, examiner les réclamations et écouter des victimes.

Cette forme de justice restaurative, via des commissions, pourrait-elle s’installer durablement en France ?

Tout à fait. À condition de trouver des partenaires de justice. Je pense au milieu du cinéma, au secteur des médias, qui ont de l’argent : s’ils voulaient rendre justice à toutes les personnes qu’ils ont abîmées, maintenant on sait comment faire, comment créer une commission, examiner les réclamations et écouter des victimes. Ce type de commission pourrait tout à fait être multiplié en vue d’atténuer la violence des institutions. Je le redis : c’est une justice plus soucieuse de réintégrer dans le monde que de punir, une justice qui se fonde sur une dialectique de la « séparation réparation » plutôt que sur celle de la « transgression punition ».

Pour le service public de la justice qui n’a plus beaucoup d’argent, ce ne sont pas les citoyens de bonne volonté qui manquent, mais c’est l’imagination de nouvelles institutions plus proches de la vie des gens, à condition que ces citoyens soient formés et supervisés, bien entendu.

Magistrat, ancien juge des enfants, enseignant, animateur d’émissions radiophoniques et auteur d’une trentaine d’ouvrages sur la justice et le droit, Antoine Garapon a été secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la Justice de 2004 à 2020. De 2018 à 2021, il a été membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase). En novembre 2021, il est désigné par la Conférence des religieux et religieuses de France comme président de la Commission indépendante reconnaissance et réparation sur les crimes sexuels commis dans le cadre des congrégations religieuse.