Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement fédéral suisse a reconnu, le 19 février, une politique au XXe siècle consistant à retirer de force les enfants yéniches et manouches/sintés à leurs familles comme un « crime contre l'humanité » - mais pas un « génocide culturel », comme l'ont affirmé certaines associations et historiens des gens du voyage. Réitérant des excuses déjà présentées en 2013, il a déclaré que cette reconnaissance ne conduirait pas à des poursuites pénales, mais plutôt à un travail de mémoire et de discussion.

« Après d'innombrables années, cela confirme mes sentiments personnels et ceux des nombreux Yéniches concernés », réagit Uschi Waser, une femme yéniche de 72 ans qui a été enlevée à sa famille à l'âge de six mois. « Le fait qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité commis contre les Yéniches est désormais clairement documenté. »

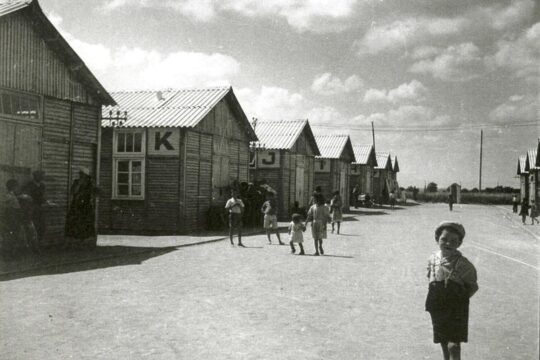

Entre 1926 et 1973, le projet « Œuvre des enfants de la grand-route » de l'organisation caritative suisse Pro Juventute, avec laquelle le gouvernement avait des liens étroits, a enlevé environ 600 enfants yéniches à leurs familles. Ils ont été placés de force dans des foyers ou des familles d'accueil. Les Yéniches sont un peuple semi-nomade originaire principalement d'Europe germanophone. Ils ne s'identifient pas aux Roms d'Europe de l'Est. Ils sont présents depuis le XIe siècle dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, où ils sont reconnus comme une minorité nationale.

Les communautés manouches/sintées - autres groupes ethniques nomades - ont également été victimes du projet de l'association caritative suisse, et les autorités et les organisations caritatives religieuses ont aussi été impliquées. Selon le gouvernement, il faut donc présumer qu'environ 2 000 enfants nomades ont été retirés de force à leurs familles.

En outre, selon le communiqué de presse du gouvernement, « des adultes qui ont fait l’objet d’un placement extrafamilial pendant leur minorité [ont été] mis sous tutelle ou placés dans des institutions, frappés d’une interdiction de mariage et, dans certains cas, stérilisés de force ». Dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique suisse RTS, la ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider a qualifié cela de « sombre chapitre de notre histoire ».

« Inhumanité, violence et abus »

La reconnaissance du gouvernement fait suite à la pression croissante des organisations de gens du voyage pour qu'un « génocide culturel » soit reconnu, et à un avis juridique commandé par le gouvernement au professeur de droit international de l'université de Zurich, Oliver Diggelmann. « C'est une étape vraiment remarquable de la part de notre gouvernement de reconnaître que cela peut être qualifié de crime contre l'humanité, selon les normes contemporaines », déclare Diggelmann à Justice Info. C'est la première fois que la Suisse admet avoir commis un crime international.

Waser, qui est depuis 1989 présidente de la Stiftung Naschet Jenische, raconte que sa jeune vie a été marquée par « l'inhumanité, la violence et les abus ». Elle n'est pas la dernière survivante, dit-elle à Justice Info, mais « beaucoup ne peuvent pas en parler et fuient le public, alors j'essaie d'être leur voix aussi ». Son organisation soutient les Yéniches touchés par le projet « Enfants de la grand-route » et assure la liaison avec les autorités, les écoles et les autres personnes travaillant avec les Yéniches en Suisse.

Waser dit qu'elle a été enlevée à ses parents à l'âge de six mois dans un fourgon de police. Elle a ensuite été déplacée à plusieurs reprises. « Il y avait un manque d'humanité et de chaleur dans tous les foyers et institutions », dit-elle. « Les châtiments corporels et la terreur psychologique étaient à l'ordre du jour. J'ai été maltraitée par mon beau-père pendant des années et violée par un oncle le soir de mon 14e anniversaire. Pour me punir, j'ai été envoyée dans la dernière maison de correction, entourée de murs de trois mètres de haut avec des barbelés, jusqu'à l'âge de 18 ans. »

En Suisse, plusieurs organisations et projets travaillent avec les Yéniches et d'autres groupes de Gens du voyage. Le projet « Les visages de la mémoire », par exemple, encourage les personnes qui ont souffert de la campagne « Enfants de la grand-route » à parler de leurs expériences.

Crime contre l'humanité ou génocide ?

« Selon les standards actuels du droit international public en matière de responsabilité des États, la persécution des Yéniches, qualifiable de « crime contre l'humanité », est imputable à l'État suisse », indique l'avis juridique sur lequel se fonde l'annonce du gouvernement, mais « selon le droit international public en vigueur, la persécution des Yéniches suisses ne peut pas être qualifiée de « génocide » ».

Il est affirmé que leur persécution inclut des actes qui pourraient être constitutifs de génocide, tels que le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre et des mesures visant à empêcher les naissances, mais « l'intention génocidaire ne peut être établie » au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, c'est-à-dire l'intention de détruire un groupe physiquement ou biologiquement. « D'après les faits historiques, même les mesures visant à empêcher les naissances n'avaient pas pour objectif de détruire le groupe biologiquement, mais d'en assurer l'assimilation et d'empêcher l'avènement d'un nouveau « nomadisme » », est-il ajouté.

Mais certains, comme l'historien Thomas Huonker, ne sont pas d'accord. « C'était une persécution systématique de tout un groupe ethnique, dans la vision de le détruire comme groupe », a-t-il déclaré lors d’un entretien à la chaîne publique RTS. Et il pense qu'il y avait cette intention. « Au sein de Pro Juventute, on s'est dit, en 1943 déjà, qu'on n'avait peut-être pas réussi à les rééduquer dans un sens bourgeois sédentaire, mais qu'au moins, on avait réussi à réduire leur nombre. Et cela a continué encore 30 ans », a-t-il déclaré. Parmi les moyens utilisés pour ce faire, il cite l'interdiction de mariage ou des relations sexuelles, et la détention dans des institutions où les membres de la communauté des gens du voyage n'avaient aucun contact avec l'autre sexe. Les femmes de ce groupe ont également été stérilisées de force.

Mémoire et réparations

Suite à l'avis juridique qu'il a commandé, le gouvernement reconnaît un crime contre l'humanité commis par les autorités suisses dans le passé. Mais cela ne signifie pas l'ouverture d'une procédure pénale, a déclaré la ministre de l'Intérieur Baume-Schneider à la RTS. « Le temps a passé. Il s'agit d'ouvrir un devoir de mémoire et de transmission et de reconnaître que, dans notre pays humaniste et régi par l'État de droit, nos minorités ont droit au respect et à la protection. La Suisse n'a pas réussi à protéger ces minorités. » Elle dit que les autorités ont désormais l'intention d'engager un dialogue pour améliorer la reconnaissance du mode de vie nomade de ces minorités.

Le gouvernement affirme avoir déjà pris des mesures depuis 1983 en matière de mémoire et de réparations. Il a notamment commandé des études historiques, soutenu certaines organisations de gens du voyage et débloqué des fonds pour les réparations. En 1988 et 1992, un total de 11 millions de francs suisses a été approuvé pour la création d'un fonds de réparations pour les victimes du projet « Enfants de la grand-route ». Les victimes ont pu se manifester pour demander des réparations individuelles, selon un porte-parole du gouvernement. Selon Waser, les paiements se situaient entre 2.000 francs suisses (2.223 dollars) et 17.000 francs suisses. Elle-même a reçu 17.000 CHF parce qu'elle a été « placée sous contrôle externe » jusqu'à l'âge de 18 ans.

Une loi de 2014 sur la réhabilitation des personnes placées en détention administrative a prévu un fonds de soutien. Cela ne touchait pas seulement des membres de la communauté des gens du voyage. On estime que quelque 60 000 Suisses ont été soumis à ce système de placement forcé, principalement des personnes issues de milieux pauvres ou considérées comme socialement marginalisées, telles que les mères célibataires et les chômeurs. Une loi de 2017 prévoit une aide aux personnes placées en dehors de leur famille avant 1981, notamment des « contributions de solidarité » et un soutien aux victimes.

Mais Waser estime qu'il reste encore beaucoup à faire. Elle pense que le gouvernement doit en faire davantage pour offrir « des lieux d'accueil aux Yéniches et aux Sintés qui souhaitent vivre la culture nomade, ainsi que le modèle scolaire qui leur convient, jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin d'études reconnu ». Il faut également faire plus, dit-elle, en ce qui concerne le système judiciaire de l'époque et ses « décisions judiciaires pénales ». De nombreux garçons et filles ont été victimes d'abus sexuels, explique-t-elle, et certaines victimes ont eu le courage de dénoncer les auteurs à l'époque, ce qui a donné lieu à des procédures judiciaires et à des jugements. Mais, poursuit-elle : « Comment les décisions étaient-elles prises à l'époque ? Qui représentait les droits des victimes ? À quel point les jugements étaient-ils biaisés parce que nous étions pris en charge dans des institutions ? »