« Par la présente, j’engage une procédure pour outrage à la Cour contre Me Robinson […], j’émets une ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation contre Robinson pour avoir sciemment et volontairement entravé l’administration de la justice dans le cadre des procédures devant le TPIR et/ou le Mécanisme », a décidé, le 25 février 2025, le juge espagnol José Ricardo de Prada Solaesa, du Mécanisme international qui a pris le relais du tribunal de l’Onu pour le Rwanda (TPIR) et celui pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

La décision vise l’avocat américain Peter Robinson pour des violations alléguées des mesures de protection de témoins, et pour des allégations de fausses déclarations dans les dossiers déposés devant ledit « Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux ».

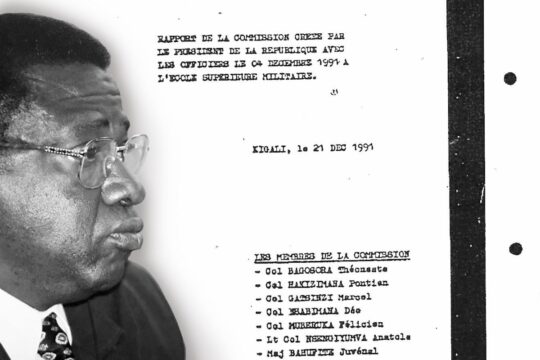

L’ouverture de cette procédure prend sa source dans l’affaire Augustin Ngirabatware, ex-ministre rwandais du Plan et gendre de Félicien Kabuga, argentier présumé du génocide au Rwanda en 1994. Ngirabatware a été reconnu coupable de génocide par le TPIR et condamné en décembre 2014 à 30 ans de prison. Le 25 juin 2021, un juge du Mécanisme a à nouveau condamné Ngirabatware pour avoir fait pression sur des témoins dans le cadre de son procès en révision. C’est Me Robinson qui représentait Ngirabatware dans cette procédure, entre le 15 août 2015 et le 19 décembre 2017.

Au cours de ses délibérations finales, le juge a considéré, entre autres, que le dossier soulevait de graves préoccupations concernant des manquements professionnels et éthiques répétés de la part de Me Robinson, alors qu’il agissait en tant qu’avocat de Ngirabatware. Il a été alors ordonné au greffier du Mécanisme de nommer un amicus curiae pour enquêter sur la question de savoir si Me Robinson avait interféré avec l’administration de la justice et devrait être sanctionné. Kenneth Scott, un Américain expert en droit pénal international et ancien membre du bureau du procureur du TPIY, a été nommé à cet effet.

Outrage sans préjudice

Le 2 avril 2024, après avoir examiné les observations de l’amicus curiae qui suggéraient des poursuites à l’encontre de Me Robinson, le juge a décidé de ne pas poursuivre. L’amicus a fait appel et, le 17 juillet 2024, la Chambre d’appel lui a donné raison. Elle a renvoyé l’affaire en première instance pour un nouvel examen. L’amicus allègue notamment que Me Robinson a pris des contacts interdits avec des témoins protégés de l’accusation, divulgué des informations concernant les mesures de protection, pris des contacts interdits avec des membres de la famille de ces témoins, et enregistré des entretiens avec des témoins protégés de la défense devant le TPIR sans autorisation judiciaire. L’amicus précise que certains de ces témoins voulaient revenir sur leurs déclarations antérieures, en faveur de Ngirabatware, dans le cadre de la procédure en révision.

Scott soutient par ailleurs que les déclarations faites par Me Robinson en tant que conseil de Ngirabatware, dans un document déposé le 2 mars 2016 devant la Chambre d’appel et selon lesquelles « il n’a jamais demandé ou encouragé quiconque à contacter des témoins protégés » et qu’il « n’a jamais demandé ou donné l’instruction à quiconque de solliciter une personne pour contacter les témoins de l’accusation en notre nom », sont manifestement fausses. Il ajoute que Me Robinson aurait communiqué avec Ngirabatware alors qu’il était détenu à Arusha au Centre de détention des Nations-unies, par l’intermédiaire d’appareils mobiles personnels non autorisés.

Sur examen des preuves produites par l’amicus curiae, le juge a conclu que Me Robinson a commis un outrage à la Cour « qui, à tout le moins, reflète une négligence qui s’élève à un niveau d’indifférence insouciante aux conséquences de ses actions ». Toutefois, le juge reconnaît que « certaines violations ont été déclenchées principalement par la référence de Robinson à sa capacité à rencontrer les témoins protégés de l’accusation du TPIR, comme autorisé par les juges du Mécanisme » et qu’il n’y a aucune preuve d’un quelconque préjudice subi par les témoins protégés en raison de ces divulgations, et qu’enfin ces violations ne sont pas parmi les allégations les plus graves avancées par l’amicus curiae. Ainsi, sur certaines allégations, le juge a décidé de donner des mises en garde judiciaires, rappelant l’avocat américain à ses devoirs éthiques.

Une décision « injuste et déraisonnable »

L’affaire aurait pu en rester là, n’attirant l’intérêt que des seuls acteurs bénéficiaires de ce pauvre théâtre oublié dans la savane tanzanienne, dispendieux et sans aucun public. Mais la décision du 25 février dernier a provoqué un tollé, non seulement de la part de Me Robinson mais aussi de l’Association des avocats de la défense exerçant devant les cours et tribunaux internationaux (ADC-ICT) et de l’Association du barreau de la Cour pénale internationale (ICCBA), associations dont Me Robinson est membre.

Pour Me Robinson, qui a fait appel de cette décision – ce qui ne manquera pas de nourrir encore avantageusement les mêmes acteurs du Mécanisme –, ces accusations constituent une menace à la profession. « Je pense que c’est un précédent dangereux pour un tribunal de poursuivre un avocat de la défense pour avoir interprété de bonne foi une décision de justice », explique l’avocat à Justice Info. « Les avocats de la défense sont constamment appelés à interpréter les ordonnances des tribunaux lorsqu’ils représentent leurs clients et ils ne devraient pas avoir à faire face à des accusations pénales lorsque les juges ne sont pas d’accord avec cette interprétation », ajoute-t-il.

Me Robinson avance que le juge unique a commis une erreur « fondée sur une interprétation erronée du droit applicable, aboutissant à une décision qui était si injuste ou déraisonnable qu’elle constituait un abus de pouvoir discrétionnaire ». Il note que ni le juge ni l’amicus « n’a jamais été avocat de la défense dans un tribunal », estimant que « ce manque de perspective a mené à une procédure et à une décision qui ne tiennent pas compte du rôle et des fonctions de l’avocat de la défense », faisant fi « du dangereux précédent de l’emprisonnement d’un avocat de la défense pour son interprétation des ordonnances de la Cour ».

Selon l’amicus curiae, qui joue aussi le rôle de procureur dans cette affaire, la Chambre d’appel devrait rejeter la requête comme « dénuée de juridiction, totalement infondée et ne démontrant aucune erreur réversible de la part du juge unique », dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Selon le règlement de procédure, la peine maximale pour outrage à la cour est de 7 ans de prison et 50.000 euros d’amende. Dans le cas d’un avocat, celui-ci peut aussi être interdit de représenter un accusé devant le Mécanisme.

Le tollé des avocats

Dans un communiqué de presse du 27 février 2025, l’ADC-ICT se dit préoccupée. Pour l’association, « la procédure disciplinaire confidentielle prévue par le Code de conduite, dans laquelle l’ADC-ICT aurait joué un rôle, aurait permis que la conduite présumée de M. Robinson soit évaluée par un panel et une commission d’appel composés en partie de ses pairs, avant que d’éventuelles poursuites pénales ne soient engagées ». « Dans la mesure où les décisions invoquent le Code de conduite » poursuit-elle, « il est préoccupant que les procédures prévues par celui-ci n’aient pas été respectées, ce qui a entraîné une inégalité de traitement de M. Robinson par rapport à des avocats se trouvant dans une situation similaire. »

L’ICCBA, de son côté, estime « que le recours éventuel à des poursuites pénales devrait être réservé aux allégations les plus graves et les plus flagrantes d’outrage ou d’entrave à la justice dans le cadre d’un conseil indépendant qui s’acquitte de son mandat devant les tribunaux internationaux ». « Dans toutes les autres circonstances », poursuit son communiqué daté du 3 mars, « les procédures disciplinaires devraient être la seule voie possible pour traiter les actions qui peuvent constituer une faute professionnelle ». Pour l’association, la décision du Mécanisme « crée un précédent extrêmement problématique et risque de compromettre la capacité des conseils indépendants à agir avec l’indépendance, la diligence et le courage requis dans l’exercice de leur mandat ».

Les deux associations, qui ont obtenu d’intervenir en tant qu’amici curiae dans l’affaire Robinson, se disent préoccupées par « le retard inexplicable dans la mise en accusation du comportement présumé, qui s’est produit il y a près d’une décennie ». « La décision de porter des accusations maintenant, alors que les activités du [Mécanisme] touchent à leur fin, et sans explication pour ce retard, renforce nos préoccupations quant à cette procédure irrégulière », s’indignent-elles.

Des dizaines de millions de dollars pour quoi faire ?

On ne sait pas encore quand et où se tiendront les audiences publiques dans cette affaire. À Arusha, dans cette salle d’audience construite pour plusieurs millions de dollars après la fermeture du TPIR, il y a bientôt dix ans, et qui n’a jamais trouvé d’usage réel ? Le « retard inexplicable » dénoncé dans le dossier Robinson par l’ICCBA n’apparaît, en réalité, que comme le dernier symptôme d’une institution abandonnée depuis longtemps à son auto-gouvernance tranquille, pour tenter de justifier des coûts injustifiables.

Les bâtiments seuls du Mécanisme avaient coûté 8,7 millions de dollars. Entre 2014 et 2023, le budget annuel de la branche d’Arusha a été en moyenne d’environ 40 millions de dollars. Depuis, il est a priori d’environ 30 millions par an, même si le détail est difficile à préciser au sein d’un montant – 60 millions de dollars en 2025 – qui fusionne à la fois les besoins de l’ex-TPIR et de l’ex-TPIY.

A titre de comparaison, le budget de la Cour internationale de justice, à La Haye, était de 25 millions de dollars en 2020 et 32 millions en 2024, année au cours de laquelle cette cour a rendu 28 ordonnances sur des dossiers comme les allégations de génocide à Gaza, au Myanmar et en Ukraine, des accusations de tortures de masse en Syrie, le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ou les obligations des États du monde entier quant au changement climatique.

Entre 2020 et 2022, le Mécanisme a cru pouvoir justifier son existence et son coût grâce au procès de Kabuga, miraculeusement arrêté en France. Las, Kabuga s’est avéré trop vieux pour être jugé. Avec lui, le Mécanisme a officiellement perdu son dernier alibi, trois décennies après l’extermination des Tutsis au Rwanda et des Bosniaques à Srebrenica. Depuis, les fonctionnaires d’Arusha font valoir ce qu’ils peuvent : le transfert d’un suspect depuis l’Afrique du Sud, totalement englué depuis deux ans ; la survie calamiteuse des condamnés et des acquittés qu’il a envoyés vivre au Niger en dépit du bon sens ; des procédures en révision qui sont de pure forme ; le suivi de témoins dit « protégés » du TPIR dont il est douteux qu’aucun coure le moindre danger et reçoive d’ailleurs une protection réelle ; et le maintien des archives.

Le problème, ou le caractère choquant de la situation, n’est pas propre à cet organe. Les tribunaux de l’Onu au Cambodge et en Sierra Leone possèdent également des mécanismes « résiduels » qui continuent d’assurer le train de vie confortable et silencieux de quelques fonctionnaires aux tâches concrètes opaques et parfaitement dérisoires sur le plan judiciaire. Cela explique sans doute plus que tout que tant d’écritures et de brassage d’air soient consacrées à l’affaire Robinson.