JUSTICE INFO : L’Institution indépendante des Nations unies pour les personnes disparues en République arabe syrienne (IIMP) a été créée en 2023, quand Bachar el-Assad était encore au pouvoir en Syrie et qu’il n’était pas possible de s’y rendre. Mais cela a changé de manière inattendue après sa chute, le 8 décembre 2024. Comment voyez-vous le rôle de l’IIMP aujourd’hui ?

KARLA QUINTANA : Je pense qu’il est plus important que jamais. Comme vous le savez, cette institution a été créée grâce au combat des familles et de la société civile. Et bien sûr, de nombreux États membres ont soutenu cette institution, qui est la seule au sein des Nations unies à s’occuper des personnes disparues et de leurs familles. Si vous regardez la résolution qui nous a créés, il y avait toujours cette idée que nous irions, avec un peu de chance, en Syrie - personne ne pensait que cela arriverait si tôt -, et même qu’on deviendrait une institution hybride ou nationale à un moment.

La réalité avant et après le 8 décembre est totalement différente, non seulement pour nous mais pour tout le monde en Syrie. On a désormais la possibilité de travailler sur le terrain et d’atteindre plus de Syriens qu’auparavant. Cela ouvre une fenêtre immense, mais aussi de nombreux défis. On a actuellement une mission en Syrie et on prévoit des missions mensuelles pour travailler sur différentes questions. On commence à enquêter sur les disparitions d’enfants, mais ce n’est qu’un des nombreux sujets sur lesquels nous travaillons. Ce qu’on aimerait, c’est avoir un bureau à Damas [la capitale], et c’est ce qu’on a demandé.

Maintenant que les Syriens recherchent eux-mêmes les disparus – on se souvient des images de personnes cherchant des corps dans la prison de Sednaya – et que les Syriens exilés peuvent retourner dans leur pays, pensez-vous que l’IIMP a encore une utilité ?

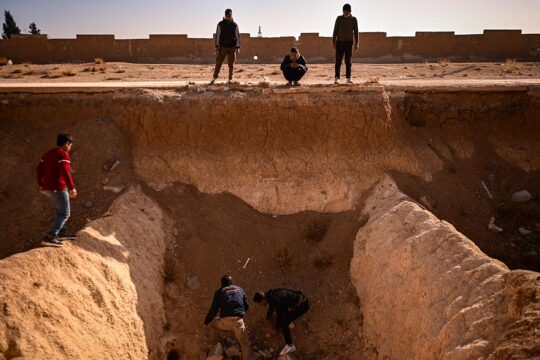

Je pense que les Syriens doivent le faire eux-mêmes. J’ai moi-même été à la tête d’une institution nationale [au Mexique] pour la recherche des disparus et c’est pourquoi je suis vraiment convaincue que cela doit être mené au niveau national. Mais personne ne peut le faire seul. On parle d’au moins 130.000 personnes disparues, et ce n’est qu’une estimation basée sur le travail de la société civile. Les autorités syriennes envisagent de créer une autorité nationale chargée de rechercher les disparus, et je pense qu’elles ont raison.

Toutefois, je pense que l’IIMP doit jouer un rôle important à cet égard. On peut apporter notre expertise, on peut apporter une expérience comparative de nombreuses régions du monde – des Balkans, de l’Argentine, du Guatemala, du Mexique et de Chypre. On dispose donc de toute cette expérience en matière de recherche des disparus, vivants ou morts, qu’on peut mettre à la disposition des Syriens pour les aider à mettre en place leur propre mécanisme. Je pense que nous devons les aider à mettre en place leur propre institution, en leur apportant non seulement des connaissances, mais aussi des ressources humaines, techniques et financières. Nous sommes prêts à le faire et je pense que nous avons un rôle très important à jouer dans les années à venir, car cela prendra des années.

On doit intégrer les familles et la société civile dans ce processus. On a de l’expérience en la matière dans le monde entier. Tout d’abord, les familles des disparus sont celles qui détiennent le plus d’informations. Et si vous êtes le gouvernement ou une institution internationale et qu’elles ne vous font pas confiance, elles ne vous donneront pas ces informations. Travailler avec les familles n’est donc pas seulement une question d’éthique, c’est un élément central des recherches. Et pour instaurer la confiance, les familles doivent vous voir travailler sur le terrain, et pas seulement faire des discours ou envoyer des tweets. C’est pourquoi il est si important pour nous d’avoir un bureau à Damas.

Quels sont votre budget et vos ressources ?

Le budget ordinaire de l’Onu approuvé en décembre dernier [juste avant la chute du régime] était de 11.057.500 dollars pour 2025, et on a actuellement 28 employés. Nous étions censés en avoir 47. On commençait à embaucher du personnel lorsque je suis arrivé en janvier, mais comme vous le savez, il y a eu des coupes budgétaires à l’Onu, un gel. C’est donc un moment critique pour le monde en termes de ressources, et cela a un impact sur nous. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’Onu a approuvé il y a quelques semaines la création d’un fonds d’affectation spéciale [pour les contributions volontaires des États membres]. L’Allemagne et le Luxembourg nous ont déjà offert au moins 1,2 million de dollars, et nous espérons obtenir d’autres financements de la part d’autres pays.

Vous êtes allée pour la première fois en Syrie en février. A quel point c’était important ?

C’était d’une importance capitale. C’était incroyable, je pense, pour beaucoup d’entre nous. On est allés à Beyrouth et on a conduit de Beyrouth à Damas. Là, vous voyez un panneau « Bienvenue en Syrie », ce qui aurait été incroyable il y a un mois et demi. Il était très important pour nous et pour tout le monde que l’institution indépendante aille voir les choses directement.

Les familles et la société civile de la diaspora ont fait un travail fantastique, non seulement en documentant ce qui se passait en Syrie, mais aussi en faisant pression pour notre création. Mais on doit maintenant relever un autre défi, celui de travailler avec les familles qui n’ont pas quitté la Syrie et dont tant de membres sont portés disparus. Littéralement, toutes les personnes qui nous ont parlé connaissaient quelqu’un qui avait disparu. Lorsque nous prenions un taxi, les chauffeurs commençaient à parler de nièces, de neveux, de frères, de pères, de personnes proches de la famille qui avaient disparu. Lorsque nous allions au restaurant, les serveurs venaient nous parler. Je suis allée aux toilettes dans le restaurant et quelqu’un est venu me parler.

Ils savaient qui vous étiez ?

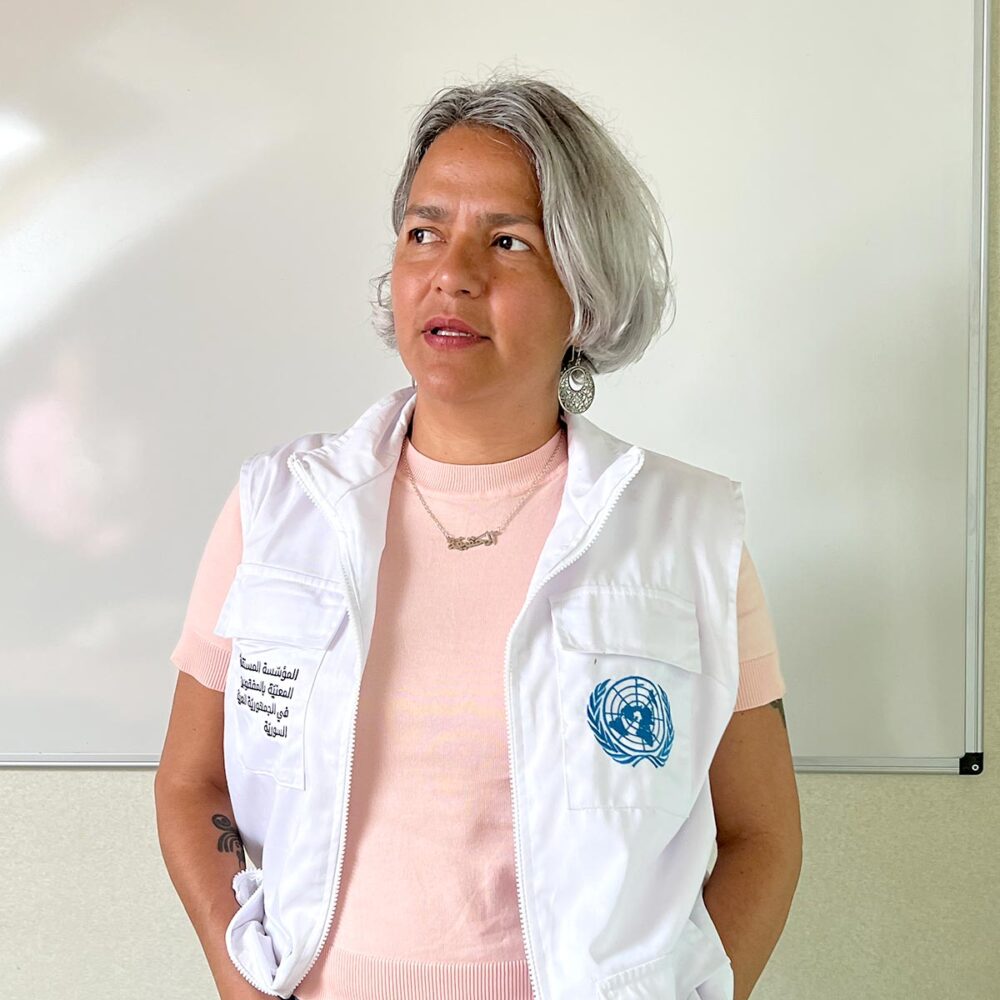

On avait cette veste sur laquelle était inscrit en arabe « Institution indépendante pour les personnes disparues en République arabe syrienne ». J’ai demandé à tous les membres de l’équipe de la porter partout, car je sais par expérience au Mexique que partout où vous allez, il y a des gens qui viennent vous parler s’ils voient que vous êtes à la recherche de personnes disparues.

Quel type de relations entretenez-vous avec les autorités de transition ?

Je dois d’abord souligner que nous avons une relation avec les autorités. Nous n’étions pas en mesure de le dire avant le 8 décembre, et je pense que c’est très important. J’ai rencontré le ministre des Affaires étrangères Asaad Shaibani à deux reprises, d’abord lorsqu’on est allés à Damas, puis à Bruxelles. C’est le ministre chargé de discuter avec toutes les institutions internationales, et c’est un interlocuteur privilégié pour toutes les autres autorités. J’ai essayé de lui expliquer qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons offrir. J’ai insisté sur le fait que pour nous, en ce qui concerne les disparus, il est très important que le processus soit dirigé par les Syriens et soutenu par la communauté internationale.

Avez-vous obtenu l’autorisation d’ouvrir un bureau à Damas ?

Le jour où je l’ai rencontré, Shaibani nous a demandé de présenter une liste de ce qu’on pensait pouvoir offrir. Lorsque je l’ai rencontré pour la deuxième fois à Bruxelles, je lui ai présenté un programme très large. On a insisté pour avoir un bureau. On m’a dit qu’ils attendaient la nomination d’un nouveau gouvernement, et ce dernier a été nommé récemment. On a convenu que je reviendrais après la nomination du gouvernement.

De nombreux États membres des Nations unies sont prêts à participer à la recherche des disparus. Je suis allée à New York après l’avoir rencontré, et j’ai demandé « puis-je leur dire que nous allons travailler ensemble », et il a répondu « oui ». C’est donc un très bon signe. Nous ne connaissons pas encore les détails, mais je pense que la volonté politique est là.

Concrètement, comment travaillez-vous avec la société civile syrienne et les ONG ?

Nous les rencontrons régulièrement ici à Genève, presque tous les jours. On travaille avec elles, on les consulte, on participe à des réunions avec elles dans toute l’Europe. Il y a quelques jours à peine, l’un de nos collègues était à Berlin, il y a quelques semaines, une conférence sur les migrants disparus s’est tenue ici, et ainsi de suite. La mission qui se déroule à Damas rencontre également la société civile. On essaye d’organiser des missions composées de 2 à 5 personnes, et on espère avoir un bureau sur place avec beaucoup plus de personnes.

Comme vous l’avez dit, il y a beaucoup de gens en Syrie qui ne vous connaissent pas...

Vous devez être là-bas. Lorsqu’on y était en février, par exemple, on est allés à un endroit appelé Darayya, qui se trouve dans la banlieue de Damas et qui a été détruit pendant la guerre, il y a eu des bombardements. On a rencontré un groupe de femmes qui, bien sûr, ne nous connaissaient pas. Elles ne savaient même pas qu’il y avait d’autres organisations de la société civile qui recherchaient les disparus, et encore moins que nous existions. Il y a donc un énorme travail à faire, non seulement pour nous, mais pour tout le monde en Syrie, afin de savoir exactement qui nous recherchons. Je pense que le nombre de personnes disparues en Syrie est bien plus élevé que ce qui est documenté, car les gens craignent généralement de parler à qui que ce soit. Il y a des gens qui n’avaient jamais, jamais parlé de leur proche disparu avant qu’on se rende sur place.

Il y a une pléthore d’organisations qui travaillent sur la Syrie. Comment collaborez-vous avec d’autres organisations internationales et des Nations unies, en particulier avec le « mécanisme pour la Syrie » (IIIM) ?

Bien qu’il y ait une pléthore d’institutions travaillant en Syrie, il n’y en a que trois au sein des Nations unies qui sont spécifiquement conçues pour la Syrie : la commission d’enquête, qui a été créée très tôt, le IIIM et nous. La commission d’enquête et le IIIM sont chargés de la responsabilité, et nous sommes chargés de l’humanitaire. On travaille ensemble, on a des réunions hebdomadaires pour partager les informations qu’on peut partager, en gardant à l’esprit leur rôle de responsabilité et notre rôle humanitaire. L’IIIM et nous envisageons tous deux d’avoir un bureau en Syrie, mais de ne pas le partager. Je ne pense pas que cela enverrait le bon message aux victimes, parce qu’il y a des gens qui pourraient être prêts à donner des informations s’ils peuvent le faire de manière anonyme et uniquement à des fins de recherche, mais pas nécessairement pour un tribunal.

Votre mandat n’est pas seulement d’élucider le sort de toutes les personnes disparues en Syrie, mais aussi d’apporter un « soutien adéquat » aux victimes. Comment le ferez-vous ?

J’ajouterais une autre question : qui doit décider de ce qu’est un soutien adéquat ? Car je pense que si vous demandez à quelqu’un à Darayya, dans le nord-est ou le nord-ouest de la Syrie, en Allemagne, aux États-Unis ou au Canada, la réponse sera différente. Ce que je sais, c’est que la première forme de soutien ou de participation consiste à faire en sorte que les familles fassent partie du processus. Cela signifie, par exemple, que si nous sommes autorisés à ouvrir une fosse commune, les familles doivent être présentes si elles le souhaitent. Elles doivent savoir comment fonctionne le processus médico-légal. Et puis il y a tant d’autres questions sur le soutien psychologique. Nous y travaillons avec les États membres, en particulier ceux qui comptent un grand nombre de Syriens dans leur pays. Nous n’allons pas le faire seuls, nous allons aider à créer un réseau de soutien dans les différents pays et, bien sûr, en Syrie. C’est titanesque, mais on avance. C’est une fenêtre d’opportunité.