La Suisse est l'un des pays qui reconnaît le principe de la compétence universelle, lui permettant de poursuivre toute personne soupçonnée de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre commis n'importe où dans le monde, à condition qu'elle réside ou se trouve à un moment donné sur le territoire suisse. La loi de 2011 qui a consacré cette compétence universelle a été saluée par les ONG et la société civile, qui ont espéré qu'elle contribue à rendre justice aux victimes qui ne peuvent obtenir justice dans leur propre pays.

L'ancien chef rebelle libérien Alieu Kosiah est l'une des deux personnes détenues dans une prison suisse dans ce cadre. Il y est depuis plus de quatre ans, soupçonné de crimes de guerre dans son pays. Le second suspect est l'ancien ministre gambien de l'Intérieur, Ousman Sonko, arrêté début 2017 et qui fait l'objet d'une enquête pour crimes contre l'humanité. Les deux affaires ont été portées devant l'unité des crimes de guerre par les ONG suisses Civitas Maxima et TRIAL International respectivement.

Selon une porte-parole du Bureau du Procureur général de la Confédération (PG), où est basée l'unité pour les crimes internationaux, plus de 60 dossiers ont été rejetés depuis 2011, la plupart ayant été écartés ou classés parce qu'ils ne remplissaient pas « les conditions circonstancielles fixées par la loi (par exemple, l’absence d’un conflit) et/ou les conditions pour l’ouverture d’une procédure (par exemple, les suspects sont hors de Suisse) ».

Le cas algérien

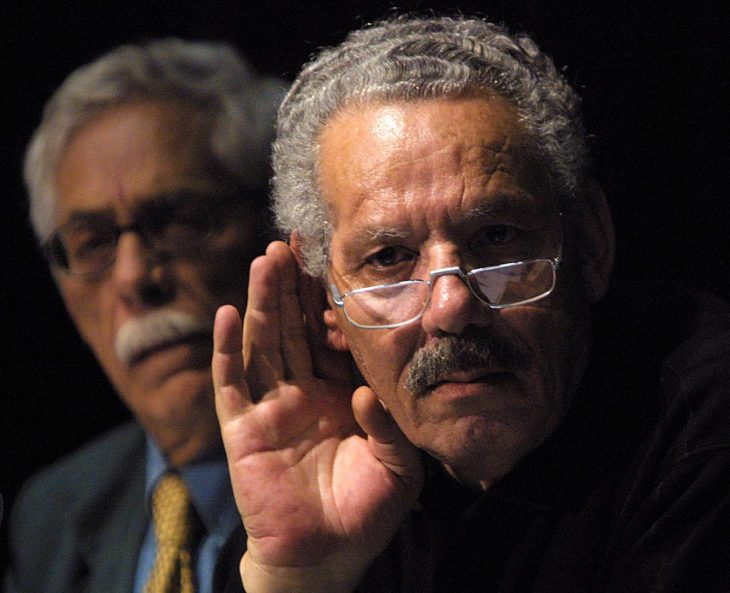

L'un des cas les plus controversés, porté par TRIAL International au nom des victimes, est celui de l'ancien ministre algérien de la Défense, Khaled Nezzar. Nezzar a été arrêté en Suisse en octobre 2011 à la suite d'une dénonciation pénale déposée par TRIAL à propos de son rôle présumé dans des violations commises au début des années 1990, en Algérie. Il a été libéré après avoir été interrogé et autorisé à retourner en Algérie sur la promesse qu'il participerait à la procédure ultérieure.

Début 2017, le bureau du procureur général suisse a rejeté le dossier, affirmant qu'il n'y avait aucun motif d'inculper Nezzar de crimes de guerre dans la mesure où il n'y avait pas la preuve de l’existence d'un conflit armé en Algérie pendant la période en question. Cette décision a provoqué la stupéfaction des ONG et la décision fait l'objet d'un appel.

« La décennie noire que l'Algérie a connue [dans les années 1990] a fait plus de 200 000 morts et de nombreuses sources témoignent de l'intensité des combats entre l'armée algérienne et les groupes armés, ainsi que de l'organisation des groupes armés", a déclaré en 2017 Sandra Delval, conseillère juridique de TRIAL. "Il est inexplicable que le bureau du procureur général ait enquêté pendant six ans sans apparemment jamais remettre en question l'existence d'un conflit armé, pour ensuite clore brusquement l'affaire en disant qu'il n'y en avait pas. »

En avril 2018, les rapporteurs spéciaux de l'Onu sur la torture et sur l'indépendance des juges et des avocats ont écrit au gouvernement suisse pour lui faire part de leur préoccupation face aux allégations persistantes d'ingérence politique, en particulier dans cette affaire, qui, selon eux, « compromettent l'indépendance du pouvoir judiciaire au nom d'intérêts qui ne semblent être ni l'Etat de droit ni la justice ». Dans une réponse écrite, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a nié toutes ces allégations, affirmant que « la Suisse attache une grande importance à la lutte contre l'impunité, notamment pour les crimes relevant du droit international ».

Fin mai 2018, le Tribunal pénal fédéral a annulé le non-lieu dans le dossier Nezzar. Il a jugé qu'il y avait effectivement eu un conflit armé en Algérie au début des années 1990 et a ordonné au Bureau du Procureur général de reprendre l'affaire.

Quoi qu'il en soit, cette affaire a déjà marqué la jurisprudence avec une décision du Tribunal pénal fédéral, en 2012, qui a refusé d'accorder l'immunité à Nezzar en raison de la gravité des crimes en question. Cela a été salué comme un précédent novateur par les ONG.

Manque de moyens

La procureure Laurence Boillat a été la première chef de l'unité suisse des crimes de guerre, qu'elle a contribué à mettre en place en 2012. Ce fut une expérience enrichissante, dit-elle, mais « nous avons très vite compris, ou on nous a fait comprendre, que l'unité n'allait pas être très importante, parce que nous n'étions que deux procureurs, deux personnels judiciaires et un responsable du secrétariat – donc cinq personnes, et même pas cinq postes à plein temps ». « A un moment donné », poursuit-elle, « nous avons eu peut-être 20 cas, mais même avec 5 cas dans ce domaine si spécialisé, il est ridicule d'imaginer que les choses pourraient avancer correctement avec cette petite équipe. C'est dommage, parce que les moyens ont été trouvés au bureau du procureur général pour les crimes économiques, puis pour le terrorisme – et cela fut également un problème, parce que le personnel de notre unité des crimes de guerre a dû consacrer du temps à la lutte contre le terrorisme. »

Interrogé sur le manque de moyens, le Bureau du Procureur général a déclaré que la question était à l'étude mais qu'à l'heure actuelle, il « continue de présumer que les moyens employés dans le domaine du droit pénal international sont suffisants pour la bonne exécution de ses tâches ».

Boillat dit qu'il y a eu aussi des pressions politiques d'en haut, surtout dans les cas de « personnes politiquement exposées » comme Nezzar et Rifaat Al-Assad, l'oncle de l'actuel président syrien, contre qui elle avait ouvert les dossiers. Ce n'était pas le cas, en revanche, pour les demandeurs d'asile en Suisse, dit-elle. A un moment donné, elle a clairement indiqué qu'elle pensait « que des bâtons étaient mis dans les roues de certaines enquêtes ». Elle a par la suite été congédiée du BPG.

Depuis son départ à la fin de l'année 2015, l'unité des crimes de guerre a été fusionnée avec la division « Entraide judiciaire » du BPG - une initiative critiquée par les ONG - et d'autres procureurs sont partis.

Les lenteurs de la justice

Tout le monde s'accorde à dire que les affaires de compétence universelle sont compliquées. Il s'agit de crimes commis ailleurs, souvent dans des zones de conflit. Les témoins doivent être trouvés et amenés d'autres pays et/ou les procureurs doivent se rendre dans le pays concerné pour enquêter. Cela dépend également de la coopération des pays en question. Les nouvelles autorités gambiennes, par exemple, coopèrent dans l'affaire Sonko, mais dans le cas de Kosiah, les autorités libériennes sont plus difficiles.

Cela prend du temps et des ressources. Mais combien de temps cela devrait-il prendre ?

Le droit suisse dispose que « lorsqu'un prévenu est en détention, la procédure doit être conduite d'urgence ». Kosiah est dans une prison suisse depuis novembre 2014 et Sonko depuis janvier 2017. Selon le droit suisse, leur détention provisoire doit être justifiée et approuvée par les autorités judiciaires tous les trois mois, et c'est ce qui s'est produit jusqu'à présent, ce qui donne à penser que les procédures engagées contre eux progressent et qu'ils seront traduits en justice tôt ou tard.

Début 2017, Alain Werner, directeur de Civitas Maxima, déclarait que l'affaire Kosiah, dans laquelle son organisation représente les victimes, était « bien avancée » et qu'il espérait qu'elle soit jugée en 2018. Deux années se sont écoulées et cela n’a toujours pas eu lieu. Comme Benedict De Moerloose, de TRIAL International, le déclarait à JusticeInfo en 2015, la Suisse dispose des outils juridiques nécessaires pour être un modèle en matière de compétence universelle, mais elle doit encore prouver sa volonté et sa capacité à l’être.