Au cours des deux dernières semaines, la politique colombienne s’est fixée autour du chiffre 6.402. C'est le nombre de civils assassinés par des militaires entre 2002 et 2008 avant d’être illégalement présentés comme des rebelles tués au combat, une tragédie qui consterne les Colombiens depuis plus de dix ans et qui est connue sous l’euphémisme de "faux positifs".

Il s’agit de l'une des principales conclusions annoncées le 18 février par le Tribunal spécial pour la paix (JEP) en Colombie, une cour issue de l'accord de paix de 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). L’annonce s’inscrit dans le cadre du plan de priorisation sur le gros dossier des exécutions extrajudiciaires commises par des agents de l'État.

Dans un document de 38 pages, le tribunal a décrit les mesures qu'il prendra pour monter son dossier au cours des mois à venir et identifier les principaux donneurs d’ordres et responsables d’une politique qui a permis à ces crimes d’être commis par des forces armées chargées de protéger leurs compatriotes. Cela fait suite à une autre avancée cruciale, fin janvier, quand la JEP a dévoilé son premier acte d'accusation important, établissant dans une affaire distincte que les enlèvements commis par la guérilla des FARC constituent des "crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité".

Mais le chiffre 6.402 a déclenché une tempête politique qui met en évidence plusieurs questions politiques et juridiques difficiles auxquelles la JEP est d’ores et déjà confrontée, alors qu'elle mène sa première grande enquête contre des acteurs du conflit armé colombien autres que les rebelles des FARC qui ont déposé les armes.

Une enquête partant des subalternes

Même si cette annonce de la JEP a suscité presque autant d'attention médiatique que la précédente, elles sont très différentes de nature. La décision concernant les enlèvements était un acte d'accusation, ce qui signifie que les anciens hauts gradés des FARC doivent décider s'ils acceptent ou rejettent les accusations. En fonction de leur réponse, ils feront face soit à des sanctions clémentes, soit à un procès contradictoire entraînant des peines de prison.

Dans cette nouvelle décision, le panel judiciaire de la JEP chargé de la reconnaissance des faits définit ses critères pour constituer le dossier et explique publiquement - pour la première fois - sur quelles régions et unités militaires spécifiques le tribunal va se concentrer pour éclairer la conduite criminelle générale. Conformément à cette approche "partant de la base", selon leurs propres termes, les juges présenteront d'abord des actes d'accusation dans six sous-dossiers et les utiliseront pour glaner des informations sur les modes de comportement sous-jacents et la culture institutionnelle qui ont permis à ces crimes de se produire.

Cela signifie qu'après avoir porté des accusations contre des commandants au niveau régional, la JEP présentera ensuite son dossier contre les principaux responsables au sommet de la hiérarchie, pouvant comprendre des hauts gradés des forces armées et du ministère de la Défense au cours de ces années-là.

Cette méthode d'enquête contraste fortement avec le dossier des kidnappings, qui a été construit dans le sens inverse. Dans son acte d'accusation de janvier, la JEP a établi des charges contre huit anciens chefs des FARC - dont un est décédé depuis. Elle ouvrira ensuite des sous-dossiers détaillant les crimes commis par des commandants locaux dans les différentes structures régionales de la guérilla.

Aucun ordre écrit explicite

Plusieurs raisons expliquent cette différence. Comme indiqué dans Justice Info, le tribunal a pu reconstituer comment la direction de la guérilla, fortement hiérarchisée, était personnellement responsable de l'approbation des enlèvements de civils comme source de revenus. Il y a aussi une réalité plus pragmatique : 13.060 rebelles ont déposé les armes et sont tenus par l'accord de paix de se conformer au système de justice transitionnelle, y compris la JEP et la Commission vérité et réconciliation. Assumer leur responsabilité, dire la vérité et réparer les victimes sont les conditions pour obtenir une peine plus clémente.

Les faux positifs, cependant, n’ont pas nécessairement découlé d’un ordre écrit explicite mais davantage de normes et d'incitations perverses comme le comptage des corps et les récompenses. Des dizaines de soldats de rang inférieur ayant fait l'objet de condamnations ou d'enquêtes dans le cadre du système de justice pénale ont commencé à reconnaître leur rôle dans les exécutions extrajudiciaires et à dire aux juges de la JEP ce qu'ils savent. Beaucoup sont maintenant en liberté conditionnelle après avoir été emprisonnés pendant 5 ans, autre avantage direct de la collaboration avec la justice transitionnelle.

C'est cette information que le tribunal utilise pour construire son dossier à partir de la base, car de nombreux officiers supérieurs - qui ont également demandé à être admis devant la JEP - ont été moins coopératifs. Au total, le tribunal a longuement interrogé 320 officiers, des généraux aux sous-officiers.

Les cas emblématiques

La mosaïque d'affaires régionales privilégiées par la JEP - dont les mises en accusation sont attendues dans les mois à venir - donne un aperçu de la direction que prend l'enquête. L’une des investigations se concentre sur Antioquia, le deuxième département le plus peuplé du pays et où un quart de tous les crimes ont eu lieu. Elle étudie les exécutions effectuées par des officiers de six bataillons de l’armée. L'une de ces unités, le bataillon Pedro Nel Ospina, avait même remporté un concours de morts au combat alors qu'il s'agissait d'une unité non combattante, spécialisée dans les infrastructures.

Une seconde investigation porte sur le bataillon La Popa, opérant dans les Caraïbes. Cette unité est considérée comme "représentative" en raison de la recrudescence des exécutions entre 2002 et 2005, alors qu’il ne s'agissait pas d'une région où les rebelles étaient nombreux. Bien que n’étant qu'un des 200 bataillons opérant dans tout le pays à l'époque, celui-ci concentre 9% de tous les officiers présentés à la JEP.

Un troisième, qui se concentre sur la région de Catatumbo, à la frontière avec le Venezuela, doit mettre en lumière deux schémas de conduite : comment les agents de l'État ont recruté des victimes involontaires dans d'autres régions du pays, en les trompant avec de fausses offres d'emploi pour qu'elles s'y rendent, et comment ils ont délibérément ciblé des personnes vulnérables souffrant de maladies mentales ou de problèmes de toxicomanie.

Simultanément, le tribunal a réduit la période sur laquelle il se focalisera à celle entre 2002 et 2008, qui correspond aux années où le nombre de morts est le plus élevé.

Les organisations de défense des droits de l'homme ont salué le plan de priorisation, mais elles continuent de faire pression sur la JEP pour qu'elle grimpe sur l’échelle hiérarchique jusqu’aux niveaux décisionnels. "Nous pensons qu'ils devraient également prendre en compte le parcours de carrière de certains agents dans le temps et la géographie, car partout où ces individus sont allés, le nombre de cas a augmenté. La transmission de tels comportements peut contribuer à ancrer l'enquête sur la responsabilité pénale individuelle", explique Sebastián Escobar, du collectif d'avocats José Alvear Restrepo (Cajar), qui représente les victimes.

Un pic en 2007 puis une baisse spectaculaire

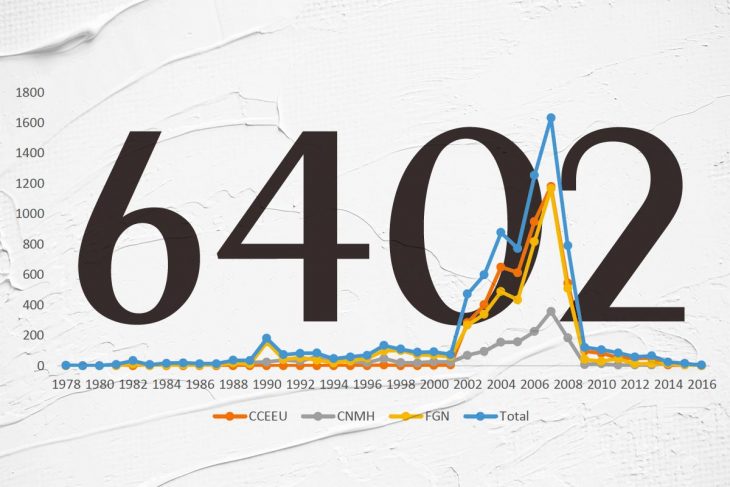

Après deux ans d'enquête et de vérification, au cas par cas, de cinq bases de données différentes, la JEP s'est également sentie suffisamment confiante pour fournir une première photographie du problème.

Plusieurs éléments ressortent de son analyse quantitative. Les décès illégalement présentés comme des victimes de combat remontent à 1982, bien que - comme la courbe le montre clairement d’après chacune des sources - 78% d'entre eux soient concentrés entre 2000 et 2008. Le pic le plus élevé a été enregistré en 2007, avec 1 624 décès. Les chiffres ont ensuite chuté de manière spectaculaire, des victimes étant néanmoins signalées jusqu'en 2014 au moins.

Mais ce sont les 6.402 victimes entre 2002 et 2008 - chacune d'entre elles identifiée par un nom, un lieu et une date - qui ont retenu l'attention publique (en partie parce que c'est le seul chiffre consolidé que le document de la JEP offre, le total absolu des victimes étant étonnamment absent).

C'est également ici que la politique entre en jeu, étant donné que cette période correspond au mandat de l'ancien président Álvaro Uribe, le plus puissant critique de la JEP et le parrain politique de l'actuel président Iván Duque, qui a également tenté de freiner le travail de la juridiction. Uribe, sous la présidence duquel les faux positifs se sont multipliés, n'est pas mentionné dans le document, mais tout le monde en Colombie comprend que l'enquête est centrée sur son administration, même si la JEP n'a pas le droit de poursuivre les anciens présidents. (L'affaire touche d'autres nerfs politiques, puisque l'actuelle vice-présidente Marta Lucía Ramírez ainsi que le successeur d'Uribe, devenu son ennemi, Juan Manuel Santos, ont été ses ministres de la Défense pendant une partie de cette période).

Placer sur le devant de la scène un personnage aussi dominant comporte des risques. "Je leur demande de présenter des preuves pour chacun des 6.000 cas de faux positifs", a réagi Uribe, quand bien même la stratégie du tribunal de constituer des macro-dossiers signifie qu'il ne poursuivra pas chaque crime individuellement mais expliquera plutôt une politique criminelle à travers des exemples représentatifs. Sa décision précédente, par exemple, utilisait environ 200 cas d'enlèvement pour démontrer que la politique des FARC était à la fois généralisée et systématique.

"Il s'agissait de faits réels et non de cas isolés ou rares"

Uribe et son parti critiquent également le fait que la JEP écoute des organisations de défense des droits de l'homme et des victimes comme la Coordination Colombie Europe États-Unis (CCEEU), que l'ancien président décrit comme "politiquement motivés et ennemis jurés de mon gouvernement". Selon eux, le tribunal ne devrait considérer que les institutions officielles de l'État comme sources d'information légitimes - une position qu'ils n'avaient pas exprimée dans de dossier des enlèvements contre les FARC.

"Cela fait partie d'un vieux schéma d'accusations injustes contre les défenseurs des droits de l'homme. Toutes les sources sont légitimes et honnêtes, qu'elles soient officielles ou issues de la société civile - sans compter que le mandat de la justice transitionnelle est précisément d'écouter les victimes", déclare Juan Carlos Ospina, de la Commission colombienne des juristes (CCJ), l'une des plus anciennes ONG de défense des droits de l'homme du pays. En fait, malgré l'accusation d'Uribe de partialité idéologique, la CCJ représente également les victimes d'enlèvement dans le cadre du dossier contre l'ancienne guérilla marxiste.

Ironiquement, quatre des cinq sources sont des institutions étatiques et leurs bases de données reflètent toutes la même courbe ascendante pendant l’administration Uribe. Le bureau du procureur général - dirigé aujourd'hui par l'un des plus proches amis et conseillers du président Duque - affirme que 59,3 % de ces exécutions ont eu lieu entre 2006 et 2008.

D'un autre côté, les victimes ont poussé un soupir de soulagement, car ce chiffre appuie leurs plaintes historiques et exclut l'idée que seules quelques brebis galeuses soient responsables. "Nous ne sommes évidemment pas heureux de voir ces chiffres. Mais dans une certaine mesure, c'est positif car cela permet de prouver qu'il s'agissait de faits réels et non - comme certains l'ont dit au début - de cas isolés ou rares", explique Jacqueline Castillo, dont le frère Jaime a disparu en 2008 et a été retrouvé deux mois plus tard dans un charnier, à 635 kilomètres de leur ville natale.

Son organisation, les Mères des faux positifs, utilise un cri de ralliement – "Qui a donné l'ordre ?" – que beaucoup, dans le camp d'Uribe, interprètent comme un moyen de pression pour le poursuivre en justice, lui et son entourage politique. Vendredi dernier, elles ont dévoilé à Bogota une gigantesque fresque murale sur laquelle figurent cette question ainsi que les visages au pochoir des commandants des forces armées au cours des deux dernières décennies.

Les mesures correctives ont-elles de l’importance ?

Alors que la JEP prépare ses actes d'accusation régionaux et travaille à établir si ces crimes étaient systématiques, une autre question qu’elle a, jusqu'à présent, évité se pose : le tribunal devrait-il également tenir compte des transformations et changements institutionnels qui ont réussi à renverser la tendance des faux positifs après 2007 ?

Dans son plan de priorisation, la JEP met en évidence une baisse significative après cette année-là, une chute de 92 % entre 2007 et 2009. Le fait est notoire parce que le gouvernement d'Uribe, ayant eu vent de ce qui se passait, a pris des mesures correctives avant que le scandale n'éclate (même si des centaines de mères étaient déjà à la recherche de parents disparus).

Au cours de ces deux ans, plusieurs changements importants ont eu lieu. Tout d'abord, le ministère de la Défense a rédigé le tout premier manuel de droit opérationnel colombien, qui détaille les règles de combat et a révisé le système d’incitations, supprimant le comptage des corps et privilégiant les démobilisations et les arrestations plutôt que les meurtres. Il a également créé la première directive en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire pour l'armée, qui a fait appel à des conseillers juridiques pour conseiller les commandants lors de la planification des opérations militaires, afin de garantir la protection des droits de l'homme. Des enquêteurs de la police judiciaire civile ont été engagés pour traiter correctement les zones de combat comme des scènes de crime. Des dizaines de fonctionnaires ont été rappelés et des centaines de dossiers ont été transférés de la justice militaire à la justice ordinaire.

La prise en compte de ces réformes - qui, rétrospectivement, ont bien pu sauver Uribe sur le plan juridique - pourrait permettre à la JEP de fournir une image plus nuancée et plus complexe de ce qui s'est passé. Cela pourrait également aider le tribunal à comprendre, alors qu’il évalue quels fonctionnaires étaient les plus responsables, qui savait quoi, quand et ce qu'ils ont fait - ou non - avec ces informations.

Interrogé par Justice Info sur ce point, le chargé de la presse à la JEP, Hernando Salazar, a répondu que "pour le moment, il n’est pas possible" de mettre à disposition un juge pour un entretien et n’a pas dit quand cela serait possible. "Nous devons attendre un peu. Je ne sais pas combien de temps", a-t-il dit.

Une affaire qui met en évidence un pays politiquement divisé

Les réactions à la première décision de la JEP sur les exécutions extrajudiciaires montrent qu'aucun de ses prochains actes d'accusation ne sera probablement accueilli avec le même soulagement et le même consensus que les accusations d'enlèvement portées contre les FARC.

Alors qu'un large pan de la scène politique tente de faire valoir que l'enquête du tribunal équivaut à une chasse aux sorcières, un autre se sentira peut-être insatisfait si l'affaire ne porte que sur des fonctionnaires de rang intermédiaire et sur aucun politicien. Contrairement à l'affaire précédente, celle-ci met peut-être en évidence un pays politiquement divisé qui préfère encore une vision manichéenne de son passé récent.

Mais pour l’heure, le schéma de la JEP suggère que les faux positifs étaient un crime généralisé, cochant ainsi la première case pour les qualifier légalement de crime contre l'humanité. Comme le dit Juan Carlos Ospina, "ce qui est le plus significatif, c'est qu'ils reconnaissent l'ampleur du phénomène".