LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

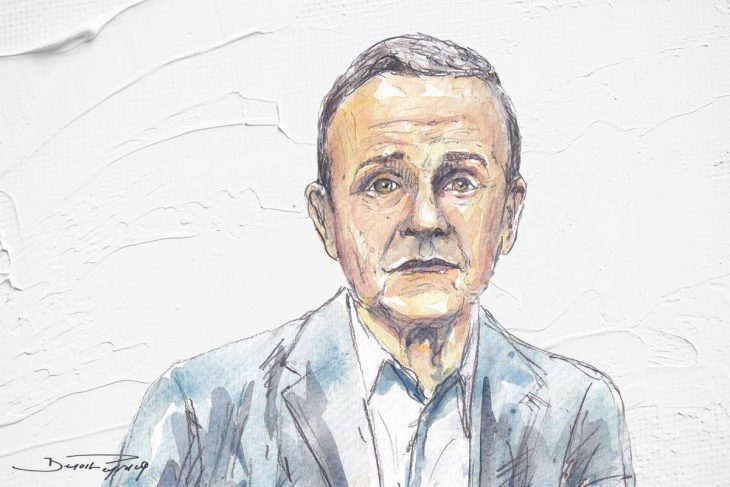

Antoine Garapon

Président de la Commission indépendante reconnaissance et réparation sur les crimes sexuels dans les congrégations catholiques françaises

Le travail de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a provoqué un séisme dans la société française et au sein de l’Église catholique. Le magistrat Antoine Garapon était membre de cette Commission. Il est aujourd’hui chargé d’un des deux organes de réparations mis en place par l’Église. Pour lui, la justice restaurative est un moyen pour les victimes de se réapproprier leur histoire.

JUSTICE INFO : Quel a été votre rôle au sein de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) en France ?

ANTOINE GARAPON : J’ai été responsable d’un des quatre groupes de travail de la Commission, celui qui concerne les victimes, avec Alice Casagrande [experte des questions d’éthique et de prévention de la maltraitance]. Les trois autres groupes concernaient le droit canon et les questions juridiques, les questions théologiques et l’évaluation des cellules d’écoute par les diocèses. Les victimes ne nous ont pas fait spontanément confiance : elles étaient suspicieuses au départ car les évêques les avaient tellement « promenées », qu’elles craignaient que rien ne change avec cette Commission. Il nous a fallu quelques mois pour conquérir notre légitimité à leurs yeux et pour que nous constituions un « groupe miroir » composé de victimes représentant autant que possible la diversité de leurs sensibilités, notamment dans leur rapport à l’Église : toutes nos décisions et analyses leur étaient partagées. Nous n’avons jamais cessé de garder en tête qu’elles sont détentrices d’un « savoir expérientiel », c’est-à-dire d’un savoir unique sur ce qu’elles ont vécu, qui nous est inaccessible.

En quoi ce « savoir expérientiel » vous a été utile ?

C’est la grande idée qu’Alice Casagrande a apportée du champ médico-social. Le « savoir expérientiel » est utilisé en médecine. Par exemple, lorsqu’une personne est opérée à cœur ouvert d’une transplantation cardiaque, une personne qui a vécu la même chose est là pour partager ce savoir si particulier. En matière judiciaire, par exemple, on peut le comprendre : l’expérience d’une sortie de prison à 4 heures du matin après 20 ans de réclusion criminelle ne se partage pas tant qu’on ne l’a pas vécue.

Cela a été très important pour nous parce que l’on s’est vite rendu compte que les victimes allaient nous permettre de comprendre véritablement notre mission et de quoi il s’agissait. Nous avons vite pris conscience que les agressions sexuelles dans l'Église n’étaient pas uniquement un problème de quelques brebis galeuses mais qu’il s’agissait d’une problématique beaucoup plus profonde. Ce sont les victimes qui nous l'ont appris.

C’est pour cela que nous avons eu soin de scander le rapport avec des récits de victimes. Le livre “De victimes à témoins” a été conçu comme un « mémorial de mots », basé sur les témoignages reçus, pour commencer à réparer.

Le rôle de l’écrit, de l’écoute, de la parole est très important. Certaines victimes venaient chercher auprès de nous une sorte de validation par la parole de ce qu’elles avaient vécu, pour que la réalité du crime prenne une forme sociale."

Les témoignages constituent donc déjà une forme de réparation ?

Une victime m’a dit du livre qu’il avait entraîné une « résolution du viol par l’écrit ». Comme si le viol était une déchirure de la trame narrative de sa vie, une atteinte à sa capacité à parler et que le fait d’en parler allait réparer ce qu’il avait vécu. Le rôle de l’écrit, de l’écoute, de la parole est très important. On a essayé d’y répondre en publiant ce rapport et ce livre.

En tant que juge des enfants, j’ai traité beaucoup d’affaires d’abus sexuels impliquant des enfants qui venaient d’être abusés ou pour lesquels il y avait des suspicions d’abus ou de mauvais traitements. Au sein de la Ciase, j’ai revu les mêmes, mais cinquante ans après, c’est-à-dire violés à 10 ou 11 ans, dont la vie a été dévastée et qui n’ont pu en parler que quarante ans plus tard. Leur vie a été détruite par un abus initial qui les a terrassés et ils ne s’en sont jamais remis. Certaines victimes venaient chercher auprès de nous une sorte de validation par la parole de ce qu’elles avaient vécu, pour que la réalité du crime prenne une forme sociale.

Beaucoup ont réussi à surmonter cela mais l’essentiel de l’énergie de leur vie a été consacrée à lutter contre les symptômes qu’ils éprouvent : l’incapacité à aimer, à être touchés… Quand on a publié “De victimes à témoins”, j’ai reçu presque tous les jours des lettres absolument bouleversantes qui ont confirmé à quel point la parole du témoin et l’écoute des membres de la Ciase avaient été en soi réparatrices.

La réparation ne vient pas seulement réparer des actes formels, elle vient aussi réparer une culture qui a rendu possible de tels crimes dans une quasi-impunité. C’est le fait d’en parler enfin, cinquante ans après, qui répare."

Cette Commission non étatique, proche d’une commission vérité, participe à bien des égards d’un processus de justice transitionnelle. Quel était son objectif « politique » ?

La Ciase était une commission d'enquête chargée d'établir la réalité et l'étendue d’un crime massif, pas d’un crime de masse. Ensuite, il a été question de mettre en place des commissions de réparations, une pour les victimes de prêtres diocésains et une autre pour les victimes de prêtres des congrégations. C’est là qu'intervient cette dimension de réparation. La réparation ne vient pas seulement réparer des actes formels, elle vient aussi réparer une culture qui a rendu possible de tels crimes dans une quasi-impunité. C’est le fait d’en parler enfin, cinquante ans après, qui répare.

Je fais souvent le parallèle entre la justice transitionnelle pour les crimes de masse et l’affaire “#MeToo”. Dans les deux cas, la dignité se révèle dans les paroles. Je pense à Claire Nouvian, qui a témoigné avoir été agressée par Nicolas Hulot, et qui a dit : « M. Hulot, soyez à la hauteur de votre crime, ne vous débinez pas. » Cela, je l’ai entendu très souvent de la part des victimes de l’Église : « Soyez à la hauteur de ce que vous avez fait. » Aujourd’hui, l’Église a répondu, tardivement certes, mais elle l’a fait en disant : « Oui nous sommes responsables, oui c’est bien systémique. » Ces paroles ont un effet réparateur, au-delà de l'interindividuel.

Peut-on aller jusqu’à dire que cette Commission a enclenché une phase de “transition”, après avoir fait le constat des abus sexuels massifs dans l’Église ?

Je suis réservé sur le terme de “transition” car il peut donner lieu à deux lectures. La lecture faible, c’est de croire que c'est un moment de suspension et que l’on va revenir à une période quasi identique à ce que c'était avant. C’est un peu la version des ONG américaines dans les années 2000 qui promouvaient la “justice transitionnelle en kit”.

Ce qui est intéressant, dans la notion forte de justice transitionnelle, est que l’on assiste à un effondrement du politique. L’appareil administratif, la justice et le droit ont été mis au service des tueries de masse. C’était organisé. C’est ce qu’on a vu dans le nazisme, dans l’apartheid, etc. Pour l’Église, il y a quelque chose qui s’est effondré – une institution qui promet le salut et qui sème la mort. Un sacré qui se retourne dans son contraire. Si l’on prend cette lecture forte, cela veut dire que le terme de “transition” paraît de moins en moins adapté : il ne s’agit pas de se retrouver comme avant mais de revenir transformé par les enseignements tirés des violences collectives et du crime.

Le rapport montre que la plupart des affaires sont prescrites. L’abus sexuel dans l’Église est le 'crime parfait'. C’est un crime sans trace"

Que vous inspirent ces révélations sur l’ampleur des crimes et sur la faillite du système judiciaire à agir sur la zone de non droit que constitue l’Église ?

Le rapport montre que la plupart des affaires sont prescrites. Car l’abus sexuel dans l’Église est le "crime parfait” : un prêtre de 40 ou 50 ans, qui viole un petit garçon de 10 ans, quand on sait qu’il faut trente-cinq ans avant de pouvoir parler, eh bien, quand la victime parle, le prêtre est dans la plupart des cas décédé ou très vieux. Donc c’est un crime sans trace, un peu comme la disparition ou les fours crématoires, toutes proportions gardées bien sûr : les faits ne sont pas toujours présents à la mémoire des victimes mais les conséquences sont visibles pour elles.

Le système judiciaire n’est pas le seul responsable car, dans beaucoup de dossiers, on se rend compte que c'était toute une société qui couvrait les prêtres, non seulement la hiérarchie catholique mais aussi les familles. Des victimes nous ont dit que, étant enfant, il leur était impossible d’en parler à leurs parents « car ils adoraient le prêtre ». Une victime m’a raconté qu’elle avait porté plainte à la gendarmerie, ce qui était très courageux de sa part dans les années 60, et les gendarmes lui ont dit : « Mais qu’est-ce que tu dis contre le père x, quelles bêtises tu racontes sur ce bon prêtre… » Puis, vingt ans plus tard, le prêtre est mort en prison, condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Cela concerne donc toute la société.

Deuxièmement, ce n’est pas uniquement un problème de prescription mais aussi une imperfection du procès pénal qui sont en cause. Si le système judiciaire n'est pas à la hauteur, ce n’est pas seulement pour de mauvaises raisons. En effet, et c’est le noyau dur, on ne condamne pas quelqu’un sans preuves. Et trouver des preuves dans un lieu par définition privé, à l'abri des regards des autres, c'est difficile. Le consentement ou l’absence de consentement n’est pas marqué sur le front. La preuve est donc défaillante de manière générale pour les abus sexuels et l’est encore plus à quarante ans de distance.

Il faudra traiter des violences sexuelles avec un autre raisonnement que ceux de la justice pénale. La justice restaurative est aussi un moyen pour les victimes de se réapproprier leur histoire."

Le rapport de la Ciase souligne le rôle que peut jouer la justice restaurative. En quoi vous paraît-elle être une voie fondamentale pour réparer ces victimes-là ?

Ici, le concept de justice restaurative joue pleinement son rôle. Car il faudra que l’on arrive à traiter des violences sexuelles avec un autre raisonnement et d’autres fondements que ceux de la justice pénale. La justice restaurative est aussi un moyen pour les victimes de se réapproprier leur histoire. Les victimes de viols disent qu’elles ont porté plainte, que les policiers les ont entendues, puis les avocats ont pris en main l’affaire, les militantes se sont emparées de l’histoire, et les juges ont fait de beaux procès. Beaucoup de victimes se sentent complètement dépossédées de leur histoire.

Cela fait partie de la révolution culturelle à mener : comment la victime veut garder le contrôle de son récit. La justice restaurative vient ainsi reconsidérer le récit de sa souffrance comme un bien propre. Je pense à des personnes en particulier qui m’ont dit : « Je ne veux pas faire de mal à l’Église. Je veux dire le mal qu’elle m’a fait, mais je ne veux pas que ça aille plus loin. »

Mais comment rester au plus proche des gens, de leur vécu, de ce qu’ils disent ?

C’est un grand défi ! Il faut avoir une réflexion sur une justice restaurative qui accueille les personnes dans leur singularité. La sociologue spécialiste des violences faites aux femmes, Véronique Le Goaziou, montre que dans les associations féministes, ces femmes qui militent et crient très fort dans la rue ne vont jamais en justice. Elles parlent des autres mais pas d'elles-mêmes. Cela interroge et soulève des questions sur l’intimité, sur le fait d’être l’auteur de sa propre parole, sur une tension entre l’être et l'avoir. Nous avons d’un côté une justice tournée sur l’avoir, la forme, la quantification et, de l’autre, des victimes qui comprennent leur destin non pas en termes de souffrance mais en termes d’empêchement d’être, ce qui est complètement différent.

Il ne faut pas confondre l’esprit de la justice réparatrice avec ses modalités. Nous partons de l'idée qu’il y a plusieurs modalités à inventer, à co-construire avec les victimes."

Très concrètement, comment se met en place la justice restaurative ?

Il est préférable de parler de justice réparatrice car ce mot de “réparation” nous a été donné par les religieux. Et il ne faut pas confondre l’esprit de la justice réparatrice avec ses modalités. Le face à face entre l’agresseur et la victime est une modalité ; qu'est ce qui est cherché dans cette rencontre ? Est-ce que c’est humaniser la victime, l’auteur ? Nous partons de l'idée qu’il y a plusieurs modalités à inventer, à co-construire avec les victimes qui seront chaque fois différentes. Il n’y a pas de canon de la justice restaurative, elle n’est pas du tout dogmatique.

Ma commission étudiera aussi la question de l’emprise. Une victime âgée de 60 ans m’a confié que, enfant, elle aurait pu se jeter dans l’eau glacée si son prêtre lui avait demandé."

Vous avez été nommé, le 19 novembre, par la Conférence des religieux et religieuses en France (Corref) pour présider une Commission indépendante de reconnaissance et de réparation (CIRR). En quoi diffère-t-elle de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparations (INIRR), créée par la Conférence des évêques de France (CEF) le 8 novembre ?

La Corref m'a fait confiance pour créer de toutes pièces une commission indépendante. Le but est que le moins de chose possible diffère de celle menée par la CEF puisque l’idée est de travailler ensemble. Jusqu’à présent, les positions divergeaient. Jusqu’à la veille de la fin de leur assemblée générale, les évêques ont dit : « L’Église est charitable mais pas coupable », alors que le discours de la Corref était plutôt de dire : « L’Église est coupable, elle a une dette de justice ». La mise en place de ces deux commissions démontre que les évêques ont évolué et suivent les positions de la Corref.

Toutefois, nous n’avons pas le même périmètre. La Corref et la CEF ont nommé un président différent pour chacune de leurs commissions. La juriste spécialiste des droits des enfants Marie Derain de Vaucresson à la tête de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparations de la CEF ; et moi pour la seconde. Ma commission prendra en charge les majeurs vulnérables, c'est-à-dire qu’elle étudiera aussi la question de l’emprise. Une victime âgée de 60 ans m’a confié que, enfant, elle aurait pu se jeter dans l’eau glacée si son prêtre lui avait demandé.

Des victimes vous ont-elles déjà sollicité dans le cadre de cette nouvelle commission ?

Nous avons déjà reçu plus d’une quarantaine de demandes en dix jours. Je constate que les victimes demandent des choses très différentes : un face à face avec l'institution à laquelle appartenait l’abuseur, de l’argent, être inscrite dans un registre officiel de victimes… Les demandes sont complètement diverses et notre but est d’essayer de respecter cette diversité, justement pour avoir un traitement le plus individualisé possible.

Sur quelle expérience allez-vous vous appuyer face à un tel défi ?

Quand vous avez fait l’expérience de la densité humaine, de ce qui se passe entre vous et une victime lors d’une audition, vous ne pouvez pas vous dérober à une demande comme celle-là.

Je vais donc m’appuyer sur ses trois ans d'expérience d’auditions de victimes à la Ciase et de ce que j’ai vu dans d’autres contextes, notamment devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ce que je trouve particulièrement motivant c'est que, pour une fois, cela va se passer en France, entre Français, dans le cœur même de l’identité française qu’est l’Église catholique.

Il y a une dimension particulière pour les victimes de l’Église : l’intervention du sacré. Comment est-ce que ces mêmes hommes qui m’ont tripoté peuvent célébrer la messe ensuite ?"

La justice transitionnelle a rencontré plus souvent d’échecs que de succès en matière de réparations. Quels seront pour vous les critères de réussite d’une telle mission ?

L’objectif est de permettre aux victimes de “repartir dans leur être”, de retrouver l'énergie d’être et la capacité d'affronter l’avenir, de construire leur avenir qu’elles aient 75, 45 ou 20 ans, sans être plombées par leur passé et être ralenties. Alors comment sait-on que ça marche ? Beaucoup de gens disent merci, mais il y a tous ceux que l’on n’a pas réussi à atteindre. Comme le rapport l’a montré, il y a un très grand nombre de victimes qui n’ont pas parlé, qui restent enfermées dans leur silence, leur dépression et leur solitude. Donc notre principale préoccupation est de mettre des choses en place pour aller les chercher. Pour, précisément, toucher les gens que nous avons du mal à toucher. Cela est très difficile.

J’ai rencontré beaucoup de personnes et une en particulier était proche de la clochardisation : il était complètement perdu parce qu’il avait été abandonné par sa mère à 2 ans, placé dans un foyer et abusé pendant dix ans. Et il n'avait aucun recours parce qu’il n’y avait pas d’extérieur à ce foyer. Je peux affirmer qu’il y a une dimension particulière pour les victimes de l’Église ; cette intervention du sacré est très perturbante pour les gens. Comment est-ce que ces mêmes hommes qui m’ont tripoté peuvent célébrer la messe ensuite ? Il y a incompréhension, c’est scandaleux. On ne se remet pas de ça. C’est une trahison des adultes, dans l’esprit d’un jeune.

Avez-vous l’impression de pouvoir agir sur les causes ?

Ce n’est pas nous qui allons traiter les causes. Mais nous avons mis en place une cellule de recherche qui va nous aider à mieux comprendre et aider l’Église et les congrégations à tirer toutes les leçons qu’il faut tirer. Il est toujours plus facile d’avoir du recul pour nous qui sommes extérieurs à l’Église que pour des gens dont c'est toute la vie. C’est terrible pour un évêque de dénoncer un de ses prêtres avec lequel il entretient des rapports fraternels, c’est terrible de regarder en face le naufrage d’une congrégation… Notre travail pourra peut-être permettre de trouver des solutions.

L’argent n’est pas la seule équation, mais cela est important pour les victimes. Olivier Savignac, président d’un collectif de victimes des abus sexuels dans l’Eglise, parle de plus de deux milliards d’euros. L'Église va-t-elle payer ?

Je ne suis pas sûr que cela coûte aussi cher. Beaucoup de victimes sont âgées et l’argent n’est pas leur problème majeur dans la plupart des cas : que peut-on attendre de l’argent quand l’essentiel de votre vie est derrière vous ? En tout cas, l’Église dit qu’elle est prête à réparer, alors il faut la croire ! Le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, a dit qu’il suivrait le rapport de la Ciase.

Cette phrase, 'ces crimes que l’on ne peut ni punir ni pardonner', s’applique assez bien à ces crimes. On ne peut pas les punir car il y a prescription mais on ne peut pas les pardonner, alors comment faire ?"

Ces crimes font-ils partie, selon vous, de « ces crimes que l’on ne peut ni punir ni pardonner », comme vous l'écriviez dans un livre paru il y a vingt ans ?

Oui, c'est amusant ce que vous dites car j’ai repensé récemment à ce titre que j'avais choisi, et qui n’est pas de moi mais de Hannah Arendt. Cette phrase, « ces crimes que l’on ne peut ni punir ni pardonner », s’applique assez bien à ces crimes. On ne peut pas les punir car il y a prescription mais on ne peut pas les pardonner, alors comment faire ? C’est à cela que je m'attèle.

Magistrat, ancien juge des enfants, enseignant, animateur d’émissions radiophoniques et auteur d’une trentaine d’ouvrages sur la justice et le droit, Antoine Garapon a été secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la Justice de 2004 à 2020. De 2018 à 2021, il a été membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase). En novembre 2021, il est désigné par la Conférence des religieux et religieuses de France comme président de la Commission indépendante reconnaissance et réparation sur les crimes sexuels commis dans le cadre des congrégations religieuse.