Le 12 mai 2023, la Cour de cassation a rattrapé son faux-pas du 24 novembre 2021, qui lui avait fait juger que les crimes contre l’humanité du régime de Bachar el-Assad ne pouvaient pas être punis en France parce qu’ils ne sont pas punis par la loi syrienne.

Sensible au tollé provoqué par cet impair, qui vit de manière étonnante les ministères de la Justice et des Affaires étrangères joindre leurs voix aux réactions des ONG et le parquet soutenir l’opposition formée par la Fédération internationale des droits de l’homme contre cet arrêt, c’est dans sa formation la plus solennelle – son Assemblée plénière – que la Cour de cassation a annulé sa propre décision de novembre 2021. Elle donne finalement son feu vert à la reprise des procédures engagées par le parquet national anti-terroriste contre des Syriens installés en France et suspects d’avoir pris part aux crimes du régime.

Valse-hésitation du droit… depuis plus d’un siècle

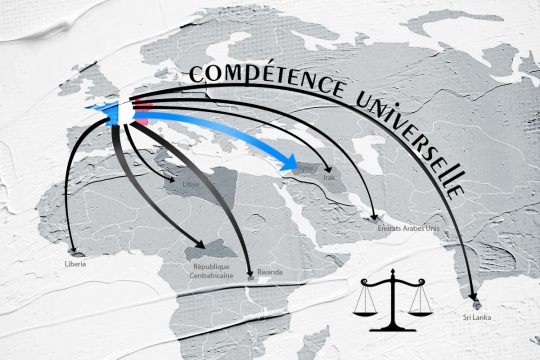

Pour apprécier les subtilités de cette valse-hésitation juridique, qui touche au rôle que la justice internationale donne aux tribunaux nationaux, il n’est pas inutile de revenir à très grandes lignes sur l’évolution tâtonnante du droit pénal international depuis plus d’un siècle.

Le droit pénal est, traditionnellement, regardé comme d’application territoriale : chaque État légifère sur ce qu’il entend réprimer et poursuit, en principe, les infractions commises sur son propre territoire. Certes, à partir de la fin du XIXème siècle, des « crimes internationaux » ont été définis par des conventions internationales, traitant essentiellement de ce qui ne pouvait plus être toléré dans la conduite de la guerre, entraînant le développement progressif du droit international humanitaire ; mais sans tribunaux internationaux pour les appliquer, leur répression est essentiellement restée lettre morte. Ainsi, le traité de Versailles de 1918 prévoyait de mettre l’empereur allemand Guillaume II en accusation devant une cour pénale internationale, mais cette cour ne verra jamais le jour.

Créer des tribunaux internationaux a donc longtemps constitué l’horizon idéal des militants d’un monde en paix régi par le droit. Après la Seconde Guerre mondiale, la création des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo devait être suivie, à nouveau, par celle d’une cour pénale internationale, prévue par la Convention des Nations unies de 1948 pour la prévention du génocide. La guerre froide en aura raison et, comme en 1918, ce projet restera lettre morte.

Le vieux rêve d’une justice universelle faisant respecter un ordre juridique mondial garant de la paix et des droits humains s’est donc évanoui dans l’après-guerre, jusqu’à sa renaissance sous une forme beaucoup plus timide dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, qui verront naître successivement le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en 1993, celui pour le Rwanda en 1994 et, enfin, la Cour pénale internationale (CPI) en 1998.

Une justice internationale « complémentaire »

Plus timide, parce que dès leur conception ces trois tribunaux été vus, non comme l’expression d’une justice mondiale surplombant les États, mais comme des pièces d’un mécanisme de coopération horizontale entre cette justice internationale balbutiante et les justices étatiques.

Créés par le Conseil de sécurité de l’Onu, les deux premiers tribunaux pénaux internationaux (les « TPI ») n’avaient vocation qu’à juger les principaux responsables des guerres de l’ex-Yougoslavie et du génocide des Tutsi. Il était attendu des États qu’ils poursuivent eux-mêmes les auteurs de moindre importance. C’est pourquoi deux lois de 1995 et 1996 rendent les tribunaux français compétents pour juger les auteurs des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda qui seraient trouvés sur le sol français. Leur simple présence sur le sol français rend la justice française compétente pour les poursuivre. C’est sur ce fondement que plusieurs responsables du génocide des Tutsi ont déjà été jugés en France.

Créée par un traité, la CPI n’a elle aussi vocation qu’à juger les crimes internationaux les plus graves et le préambule de son Statut souligne « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les auteurs de crimes internationaux ». Son Statut va même plus loin que ceux des deux TPI puisqu’il est prévu qu’il donne la priorité aux États auxquels revient la responsabilité principale de poursuivre les crimes internationaux, la CPI n’intervenant elle-même que si aucun État ne le fait. La CPI se veut donc seulement complémentaire des justices étatiques auxquelles revient la responsabilité première.

C’est dire que lorsque le ministre de la Justice français Pascal Clément a déposé, en 2006, un projet de loi « portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale », les observateurs avaient hâte d’y lire comment la France entendait tenir son rang dans ce nouvel ordre juridique international reposant sur une coopération horizontale entre tribunaux internationaux et nationaux.

La réponse fût simple : rien.

Le projet de loi préparé par le ministère de la Justice inscrivait certes les crimes internationaux dans le code pénal français, mais il ne contenait pas une ligne autorisant les tribunaux français à juger ces affaires, sauf si elles mettaient en cause des Français ou se passaient en France.

Une compétence universelle sous « verrous »

Pendant deux ans, la Coalition française pour la CPI, réunissant une quarantaine d’ONG, syndicats et barreaux, tentera de sensibiliser partis et parlementaires pour que la France tienne son rang et participe activement à cette entraide judiciaire internationale naissante, destinée à ne pas laisser impunis les crimes les plus graves.

Au printemps 2008, lorsqu’enfin ce projet de loi, initialement totalement muet sur l’ouverture à la compétence universelle des tribunaux français, fut inscrit à l’ordre du jour, tous les groupes parlementaires (sauf celui de l’UMP, alors au pouvoir), votèrent les amendements y introduisant la compétence universelle, déposés notamment par les sénateurs Robert Badinter (socialiste) et Pierre Fauchon (centriste).

Sentant le Sénat sur le point de basculer, la ministre de la Justice de l’époque, Rachida Dati, et le rapporteur UMP, Patrice Gélard, feront le calcul d’accepter ces amendements, tout en s’efforçant de les vider de leur substance : quatre conditions draconiennes, dénoncées comme autant de « verrous » par les ONG, seront ainsi posées pour que les auteurs de crimes internationaux puissent être poursuivis en France :

- qu’ils fassent de la France leur « résidence habituelle » ; malgré les efforts de Badinter pour faire remplacer cette condition de résidence habituelle par une condition de simple présence en France, telle qu’elle existait déjà pour le crime de torture ou dans le cadre de la coopération avec le TPIY et le TPIR, la majorité a suivi le rapporteur et le gouvernement ;

- que les poursuites soient engagées par le parquet et non par les victimes ;

- que les faits soient punis par la législation de l’Etat où ils ont été commis : c’est le principe de double incrimination au cœur de l’affaire qui vient d’être jugée ;

- que la CPI, enfin, décline sa compétence, condition qui donne la priorité à la CPI là où le statut de la CPI donne au contraire la priorité aux justices étatiques.

Adopté par le Sénat en 2008, le projet de loi est voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale en 2010 et le nouvel article [689-11] fait son entrée dans le code pénal français.

Continuité du pouvoir

De nombreuses initiatives ont été prises depuis 2010 pour tenter de revenir sur ce vote et modifier la loi. Le socialiste François Hollande s’y était engagé pendant sa campagne électorale de 2012 mais cette promesse sombrera dans l’oubli, malgré une proposition de loi du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, adoptée à l’unanimité au Sénat mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. La continuité du pouvoir va au-delà des majorités.

En 2019, le vote d’une loi de programmation pour la justice permit toutefois de supprimer le quatrième verrou (remplacé par une simple vérification que la personne que l’on s’apprête à poursuivre n’est pas déjà poursuivie par un tribunal international ou un autre pays), ainsi que la condition de double incrimination, mais pour le seul génocide : elle était donc maintenue pour les crimes contre l’humanité.

C’est de cette condition que s’est emparé l’avocat d’un réserviste de l’armée syrienne, arrêté en France sur la suspicion d’avoir participé à la répression de manifestations et arrêté des civils. Comme les ONG le craignaient, la Cour de cassation, par l’arrêt du 24 novembre 2021, jugea que les poursuites contre lui devaient être annulées, faute pour la loi syrienne de punir les crimes contre l’humanité.

La Cour de cassation assouplit deux « verrous »

Un an et demi plus tard, la Cour de cassation revient donc sur sa décision et se prononce finalement pour une interprétation souple de la double incrimination.

Certes, retient-elle en substance, les crimes contre l’humanité ne sont pas réprimés en tant que tels en Syrie, mais les faits qui sont qualifiés en droit français de crime contre l’humanité parce qu’ils sont commis en exécution d’un plan concerté, sont également punissables en droit syrien, en tant qu’infractions de droit commun (meurtres, viols ou tortures) : « Il y a donc lieu de retenir que la condition de double incrimination (…) n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre ».

Dans une seconde affaire, jugée elle aussi le 12 mai dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur la condition de résidence habituelle. Le suspect, syrien lui aussi, demandait l’annulation des poursuites au motif qu’il vivait en réalité en Turquie avec sa famille, n’était venu en France que pour y suivre un trimestre d’étude et n’y avait donc pas sa résidence habituelle.

La Cour de cassation opte pour une interprétation souple de cette condition en soulignant qu’une résidence « habituelle » n’est pas nécessairement permanente ni même la résidence « principale ». Elle admet même que l’on peut avoir une résidence habituelle en France tout en vivant principalement à l’étranger, le but de ce critère étant seulement d’assurer un rattachement « suffisant » à la France, qui ferait défaut dans le cas d’un simple passage de quelques heures sur notre territoire.

Ces deux arrêts ont donc été accueillis avec soulagement par les tenants d’une affirmation plus offensive de la compétence universelle française.

Des obstacles désormais neutralisés ?

Si l’on ajoute à cela la suppression du quatrième verrou (relatif à la CPI) par la loi de 2019, faut-il considérer que les obstacles érigés sur la voie de la compétence universelle sont désormais levés ?

Non, plusieurs anomalies demeurent. Même neutralisée par sa récente interprétation, la condition de double incrimination reste contestable par principe. Les crimes internationaux sont dits internationaux précisément parce qu’ils portent atteinte à des valeurs universelles. En subordonner la poursuite à la condition qu’ils puissent être poursuivis par l’Etat qui les a lui-même commis ou fait commettre relève d’un relativisme cynique qui tourne le dos à la reconnaissance de l’universalité des valeurs qu’il s’agit de protéger.

La Cour de cassation ayant rendu cette condition pratiquement inutile, pourquoi la maintenir dans la loi alors qu’elle heurte si frontalement nos engagements internationaux ?

C’est ce qui justifie qu’à peine les arrêts du 12 mai rendus, plusieurs députés du groupe de la majorité présidentielle Renaissance redéposent, le 23 mai, une proposition de loi destinée à supprimer purement et simplement ce qui reste des verrous posés il y a quinze ans.

Quant à la condition de résidence habituelle, alors que le critère traditionnel de la compétence universelle est la simple présence, elle reste rationnellement injustifiée, même assouplie par la jurisprudence du 12 mai 2023 : faut-il accepter que pour le même crime, un Serbe ou un Rwandais soit passible de poursuites dès qu’il met un pied en France [du fait des lois de 1995 et 1996 citées plus haut, NDLR] tandis que l’on devrait laisser aller et venir impunément un Syrien ou un Libérien aussi longtemps qu’ils ne s’installe pas plus durablement ?

Enfin l’impossibilité pour les victimes d’engager les poursuites du fait du monopole du ministère public, alors que les victimes du moindre délit ont ce droit, répond sans doute au souci de concilier justice et diplomatie en comptant sur le parquet et son sens de l’opportunité pour n’engager de poursuites qu’avec discernement. Mais il porte atteinte à un autre droit de l’homme : celui, reconnu aux victimes, d’accéder à un juge.

Suprématie de la Realpolitik sur le droit

Ce dernier verrou masque d’ailleurs un combat discret de la diplomatie française pour assurer la suprématie de la Realpolitik sur le droit, même lorsque l’on parle de massacres et de génocides : par l’intermédiaire du parquet, l’État entend se réserver une marge d’appréciation sur l’opportunité des poursuites et résiste de toutes ses forces à l’idée qu’il existe, en matière de crimes internationaux, une obligation de poursuivre les auteurs.

Cet activisme français s’est encore manifesté fin mai à Ljubljana, la capitale de la Slovénie où se tenait la conférence de négociation du projet de traité d’entraide judiciaire internationale dit MLA (pour Mutual Legal Assistance) ou,plus officiellement, « Convention pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux ».

Même si la France ne l’admet pas, il est très souvent considéré que l’obligation d’assurer la poursuite des auteurs de crimes internationaux est une obligation non-écrite, relevant de la coutume internationale. Il s’en évince le principe aut dedere, aut judicare : soit extrader, soit poursuivre – autrement dit, soit se doter d’une compétence universelle permettant de poursuivre soi-même les suspects, soit les remettre à un État ou un tribunal international qui le fera.

La Convention MLA – dont la signature sera soumise aux États en 2024 à La Haye – prévoit désormais cette obligation de manière formelle. Cependant, la diplomatie française, avec celle de la Grande-Bretagne, ont tenté de la faire amender pour que l’exercice des poursuites en soit facultatif. En vain. Le texte adopté le 26 mai prévoit bien, au contraire, l’obligation des États d’exercer leur compétence contre l’auteur d’un crime international dès lors que celui-ci se trouve sur leur territoire. La France et la Grande-Bretagne n’ont obtenu que le droit de formuler une réserve sur ce point, pour une durée de trois ans renouvelable.

Un compte à rebours s’est-il enclenché pour marquer la fin de l’exception française ? La balle est à présent dans le camp du Parlement, saisi de la proposition de loi du groupe Renaissance qui, avec une vingtaine d’années de retard, mettrait le droit français en conformité avec ce principe. Mais sera-t-elle, cette fois, inscrite à l’ordre du jour ?

Simon Foreman est avocat au Barreau de Paris. En tant qu’avocat des parties civiles, il a participé à plusieurs procès de compétence universelle, concernant des accusés rwandais et libérien. Ancien président de la Coalition française pour la Cour pénale internationale (2006-2016) il est membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.