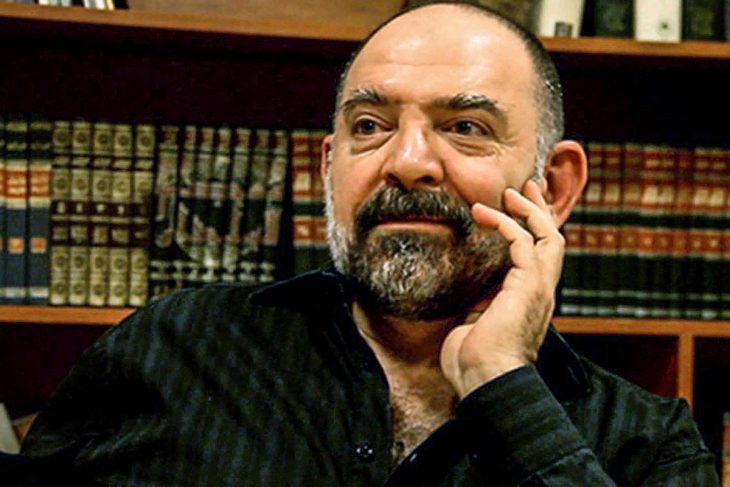

Dans la nuit du 3 au 4 février 2021, Lokman Slim est assassiné dans les environs de Nabatiyeh, ville du Sud Liban. Son corps est retrouvé dans sa voiture de location. Une exécution : six balles dans le torse et la tête. Il n’y a aucune revendication.

Le 3 février 2022, jour de la commémoration du meurtre de cet intellectuel libanais indépendant de confession chiite, est lancée officiellement à Beyrouth la Fondation Lokman Slim. Son objet : documenter et analyser les assassinats politiques au Liban particulièrement, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, depuis les indépendances des États de cette région traversée par les conflits armés et les crises politiques et frappée par de graves violences contre les civils.

Avec son ONG UMAM Documentation and Research, Lokman Slim s’était d’abord attelé à la mémoire de la guerre civile libanaise. Ce centre, fondé avec sa femme Monika Borgmann en 2005, combattait l’amnésie, exposant à vif les plaies mal refermées et les tabous à travers publications, expositions et documentaires, et mettant ses ressources à la disposition de tous. « Il maintenait un espace de discussion ouvert et c’est une des raisons pour lesquelles il a été tué », explique Lynn Maalouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient à Amnesty International.

Lokman Slim avait prolongé ce recueil de données par celui sur les assassinats politiques dont ont été victimes intellectuels, chercheurs, journalistes et opposants dans la région. « Il avait lancé un programme qui s’intitule ‘Qui a tué qui ?’ », rappelle la chercheuse associée à la Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe (Collège de France), Hana Jaber. C’est cette œuvre que la veuve de l’éditeur et militant et Hana Jaber ont décidé de poursuivre dans le cadre de cette nouvelle fondation.

Lutter contre la banalisation de l’assassinat politique

Par son ambition, ce nouveau centre de recherches est exceptionnel, car aucun autre ne traite spécifiquement de la question des assassinats politiques alors qu’elle hante tous ces pays. « En étudiant leur création, nous avons réalisé qu’au moment de la construction de l’État, il y a toujours un ou deux crimes politiques, avant que les rapports de force ne se stabilisent », constate Hana Jaber, désormais directrice scientifique de la Fondation Lokman Slim. « Ensuite, avec la mise en place des régimes autoritaires, la logique d’élimination s’est installée naturellement. »

L’institut privé de recherches, documentation et statistiques Information International, basé à Beyrouth, a recensé 104 meurtres politiques et 94 tentatives au seul Liban, entre l’indépendance en 1943 et le meurtre de Lokman Slim. Aucune enquête n’a débouché sur une véritable procédure judiciaire, à l’exception de celle menée après l’attentat contre l’ancien Premier ministre Rafiq Hariri, en février 2005. Et encore, celle-ci, conduite pendant 15 ans à travers une enquête internationale de l’Onu suivie par un procès par contumace devant un tribunal international, s’est achevée sans gloire ni grand résultat. « Il y a au Liban une tradition d’assassinats politiques, qui s’est poursuivie après la guerre. Les meurtres d’intellectuels, d’écrivains, ont montré la volonté de certains courants et de certains régimes d’empêcher la création d’un espace de liberté, où l’expression serait protégée », analyse le politologue franco-libanais Ziad Majed. « Il est important de travailler contre l’oubli, contre cette banalité du meurtre politique, contre l’impunité. Car cette impunité est le poison de la région. »

Documenter et expliquer la violence

Hana Jaber précise ainsi le cadre du travail de la Fondation Lokman Slim : « Nous entendons par assassinats politiques ceux des hommes politiques, mais aussi des intellectuels, des journalistes, des figures religieuses, des diplomates, des médecins, en somme de toute personne non armée, tuée pour avoir exprimé son opposition. » Cette nouvelle institution remplira, de facto, une mission qui échoit normalement à la justice et à l’État, mais sans aucune intention de se substituer à eux, souligne-t-elle. « Notre idée est de créer une base de données pour chaque personne assassinée, avec, en premier lieu, une fiche technique : nom, date et lieu de naissance, biographie, meurtre, enquête, etc. Nous voulons également élargir ce travail avec des entretiens, des souvenirs, des lettres, tout ce qui peut redonner chair et parole à la victime. Faire revivre ceux qu’on a voulu faire taire. »

Cette recherche apparaît à de nombreux chercheurs comme indispensable pour expliquer que la violence n’est pas inhérente à la région mais qu’elle a une histoire et des racines, contrer l’idée que ces pays sont voués, par essence, au chaos, et répondre au désespoir et à la résignation de ses citoyens. « Depuis de très longues années, nous avons des sociétés fondées sur l’oubli et le déni », regrette la Syrienne Sana Yazigi, à l’origine du site Mémoire créatrice de la Révolution syrienne, qui recense toutes les œuvres liées au soulèvement syrien et à la guerre qui a suivi. « Pour surmonter nos blessures, après un assassinat, un soulèvement raté, une explosion, une guerre, on n’est pas invité, ni armé par des lois et des droits, à chercher les causes, analyser et réclamer justice. Pour la grande majorité, il ne reste que Dieu pour nous sauver : on va à l’église, on va à la mosquée pour oublier. On crie et prie, puis on tourne la page. Mais pour arriver à guérir des sociétés, il faut ancrer une culture de la responsabilité judiciaire : celui qui commet un crime sera jugé, quel que soit son rang, son statut social ou politique. Dans une interview, Lokman a dit : 'J’espère que les Syriens ne suivront pas l’exemple libanais… une amnistie ne pourra jamais effacer une mémoire'. »

Absence de justice

Lynn Maalouf dénonce cette amnésie organisée et forcée mais qui n’efface rien. « Cette culture de l’impunité est à la base de l’effondrement du Liban aujourd’hui », explique-t-elle. « Ici, toute forme de violence est restée impunie, que ce soit pendant la guerre civile de 1975 à 1990, pendant l’après-guerre avec les occupations israélienne et syrienne, ou aujourd’hui. » Aucun des chefs de milice ou de parti impliqués dans le conflit de 15 ans qui a ravagé le Liban n’a été jugé, à l’exception de Samir Geagea, de la milice des Forces libanaises, condamné pour avoir tué, en 1987, l’ex-Premier ministre Rachid Karameh et plusieurs de ses rivaux dans le camp chrétien. Il a passé 11 ans en prison. C’est le seul.

« Les responsables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont devenus, par la suite, membres du parlement et politiciens, donc au pouvoir et intouchables. La loi d’amnistie qu’ils ont voté en leur faveur en 1991 a institutionnalisé l’absence de procès », rappelle Lynn Maalouf. « C’est cette même classe politique qui s’est maintenue au pouvoir jusqu’à aujourd’hui, et elle a perpétué cette culture de l’impunité. »

Dénoncer l’incurie de la classe politique

Et les attentats ont continué. « Lokman n’est que le dernier de la liste », soupire Hana Jaber. Elle souligne qu’il a été tué peu de temps après une interview dans laquelle il accusait le régime syrien d’avoir fait venir le stock de nitrate d’ammonium responsable de l’explosion du port de Beyrouth, en août 2020. Selon lui, le Hezbollah, parti politique chiite et groupe armé très puissant au Liban, devait le transporter jusqu’en Syrie. Lokman Slim avait aussi reçu des menaces de mort au moment du soulèvement populaire de 2019, qu’il soutenait. Depuis longtemps, il dénonçait la mainmise du Hezbollah et du parti Amal sur la communauté chiite libanaise, et l’incurie de la classe politique.

Dans sa maison familiale de Haret Hreik, la banlieue sud de Beyrouth, les pièces croulent sous les livres, les journaux, les films, les souvenirs recueillis pour documenter ces décennies dont la mémoire a été mise sous le boisseau. C’est désormais la fondation portant son nom qui « continue son œuvre », annonce Hana Jaber.